国語教育・4

文学教育がなくなると読解力がなくなる、と思いがちである。

読解力を2つに分けて考えるべきである

1、言語力

2、物語理解力

言語力、つまり漢字や言い回しの意味がわからないのは、例文で教育するがよい。しかし物語理解力の養成は映画でも代替可能であるし、現代人の教養としてはむしろ映画の読解力のほうが重要なのではないか。そして、「ゴッドファーザー」「パルプフィクション」あるいはいくつかの宮崎アニメに匹敵するような文学作品は、実はそれほどない。存在はする。しかしいずれもかなり難しい作品になる。高校生の大多数は鑑賞どころか通読すらできない。そして高校の時そうならば、その人は文学の本格的な作品を鑑賞することを全くしないまま一生を終わるのである。それでも現在の国語教育を「読解力を育てている」と言えるのか。

しかし最上質の映像作品を十分な解説つきで鑑賞すれば、最上質の文学作品と同等の本格的な鑑賞体験を、かなりの人数ができる。もののけか千と千尋のどちらかをきっちり鑑賞すれば、(おそらく皆数回見たことのある作品だから)9割程度の生徒が楽しめる体験になる。脚本、演技に加えて音楽や視点移動も合わせて徹底的に説明すると、生徒はその後の人生で楽しめるコンテンツが激増すると思う。かなり効率の良い教育になるはずである。

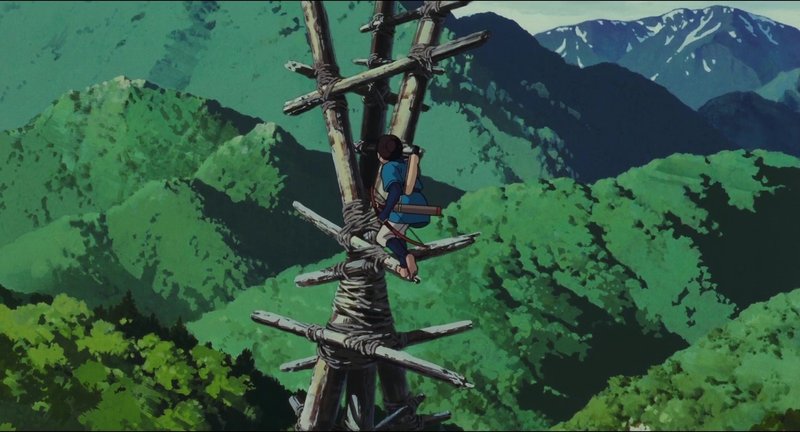

(見事な高さの表現を成し遂げた天才的なカメラ移動、背景の山の変化に注目)

(宮崎の18番、無音シーン。この後世界は再生する)

教育問題でつねに発生する間違いは、エリート重視である。公教育はエリートのためにあるのではない。環境、資質に劣る人々をどの程度教育できるかが公教育永遠の目的である。

映画を見せて物語理解力を上げるのは、国語教育ではない。しかし必要な教育である。

論理言語を教えるのも、実は国語教育ではない。論理学の教育である。しかし必要である。

文学作品を十分教えれれば確かに理想ではある。しかしそれは読み解きが十分され、かつ議論が熟した後にようやくとりかかれるものである。最低でも10年程度は映画でしのぐ工夫も必要と思うが、いかがだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?