V名人戦 振り返りその②~中飛車?~

※この記事はV名人戦 2局目の振り返りです。

~前置き~

中飛車党。前情報で得たのはそれだけであった。前期も参加していたとあって棋譜はあるようだが、特に気にせずいつもしている対中飛車策のうちどれかをぶつけようかなあ?ぐらいのつもりで対局に臨んだのであった。

前回と違って遅いのでお腹は大丈夫だったが、若干眠いのはマイナスポイント。しかしながら、解説たちが賑やか極まりないので(誉め言葉)眠気もそうでもなかったのでコンディションは普通という感じであった。

なにはともあれ前回の反省が生きて良かった良かった。

~様子見の歩~

さて対局に移ろう。

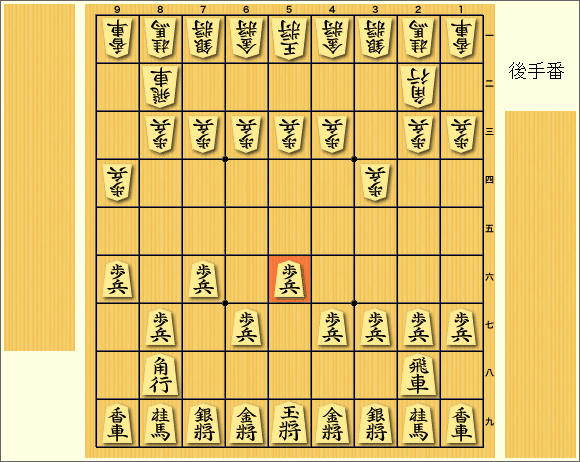

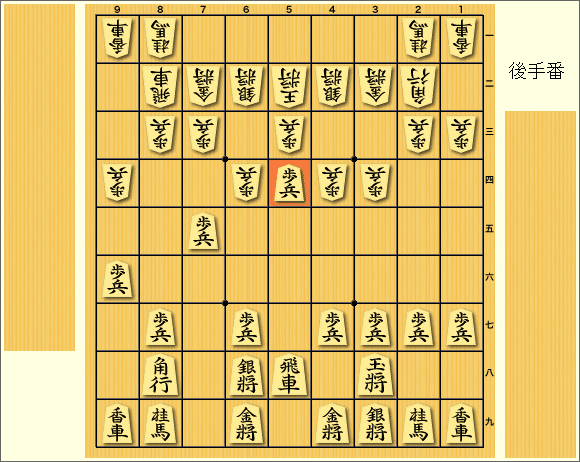

96歩を突いてから56歩。この端歩はこちら側が居飛車にせよ振り飛車にせよ、相手が振り飛車党ならば突いておいて損はない手だ。どうせどこかで端攻めをするのだから。そしてこの56歩は相中飛車する?と聞く手だ。中飛車党とはいえ、9筋の突きあいがあってこちらが先手なので、だいぶ戦えるのではないだろうかと思っての打診だった。それは不利とみて受けてくれなかったが。(66歩)え?大野流向かい飛車? そんな戦法もあったサメね…

じゃあこちらが中飛車をしよう、となったわけだ。相振りなら78飛のほうが得が多い気もしたが、44歩で相中飛車にはなりにくそうな以上、そもそも相振りにはならないのかなとは思っていた。

~中住まい?~

少しずつ手を進めていくと、相手の構えが奇妙である。右玉というか中住まい系の囲いになりそうだ。というわけで先に75歩を突いてみた。相手の左桂を封じておくと楽になりそうだったからだ。63銀43銀と中央をガッチリと受けるタイプの場合、6筋(か4筋)から手を作りたい。その時に桂馬が65に効いているとちょっと面倒なのだ。

64歩も突いてきた。これは…間違いなく5筋ガッチリ型ですね。ということで5筋の歩は手持ちにしておこうと思う。

~相手の方針~

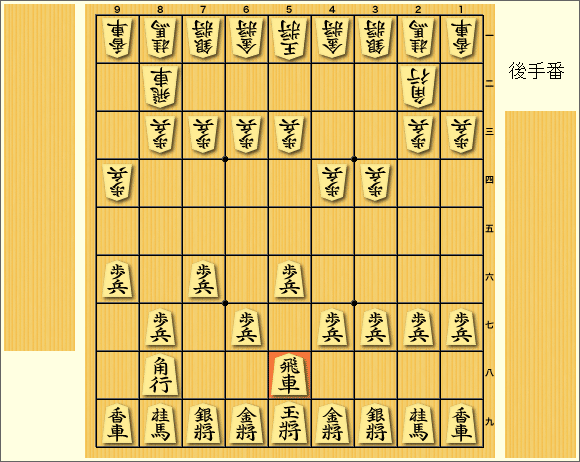

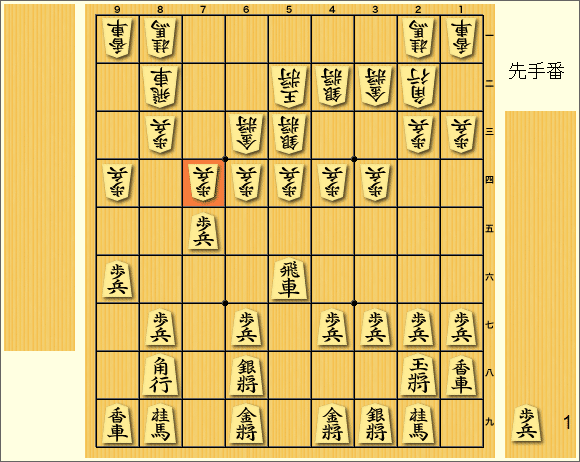

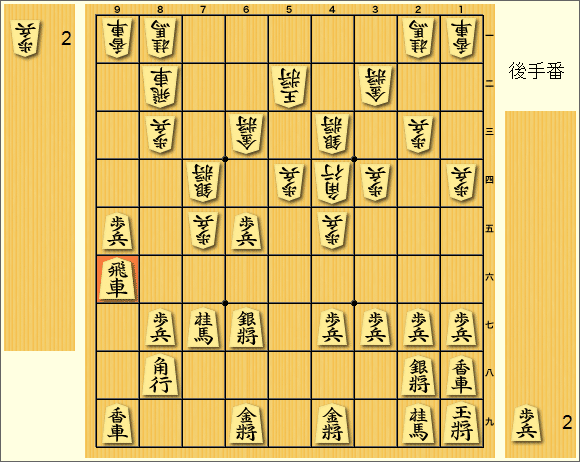

相手の方針が分からない。とはいえ、飛車先は突いていないので速い攻めがないのは間違いないのだ。ということで玉を固く囲う…と思ったら来た。

しかし、同歩同金と金が盛り上がった形は薄い。部分的に抑え込まれそうではあるがやれそうだ。石田流VS棒金のような抑え込みの将棋より玉は中央にいるしやわらかい。何より穴熊はすべてを解決するのだ。…と思っていたが、放送を見る限り観戦の皆様方はそうは思っていなかったようで、感覚のギャップは面白いものだ。

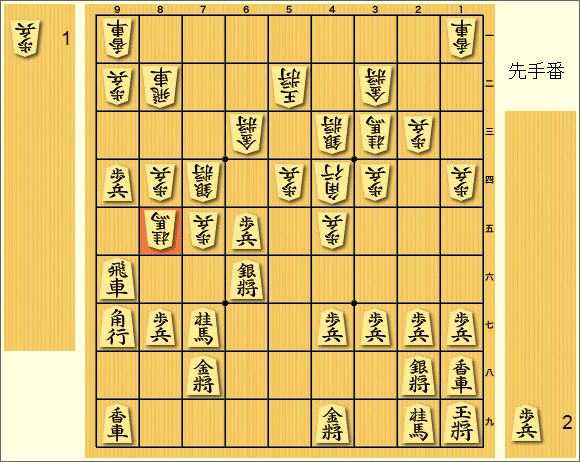

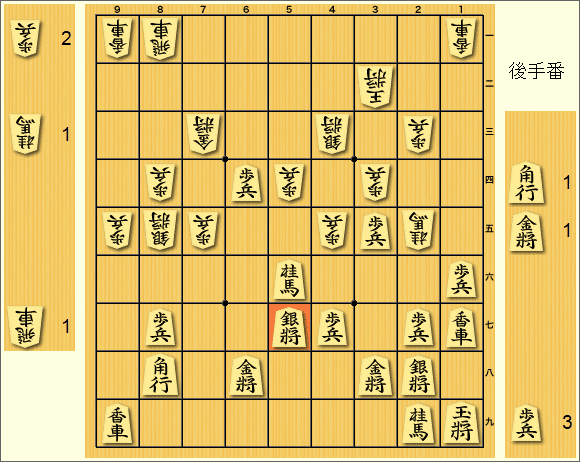

少し進んでこの図。本譜は67銀と金駒で対抗する構えを取ったが、76歩打が軽い攻めだったようだ。角金交換でも後手玉は戦場に近すぎるので取りにくい。

~怪しい攻防~

それから相手の角頭攻めが来てこの図。

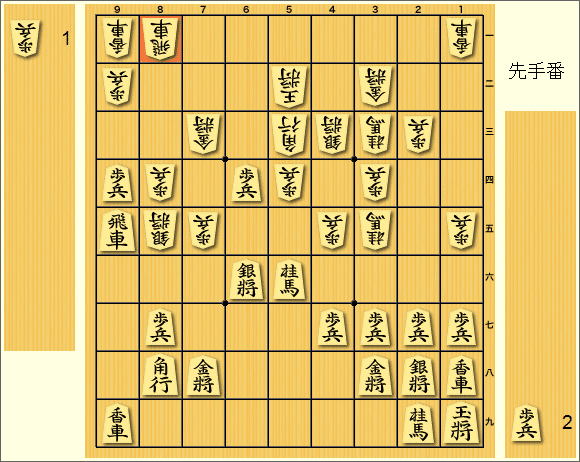

98歩では面白くない。99の香車が役立たず以下になることが確定してしまう。という志向でひねり出したのが95歩。取らないなら98歩よりだいぶ良いし、取ればどこかで77角みたいな手が香車に当たる。ただ同香ですぐに何かあるかと言われるとそうでもない気がするので、非常に怪しい一手であった。本譜は14歩と許してくれたので65歩から96飛車と回ってこれは得な交換であったと言えよう。

~取れない~

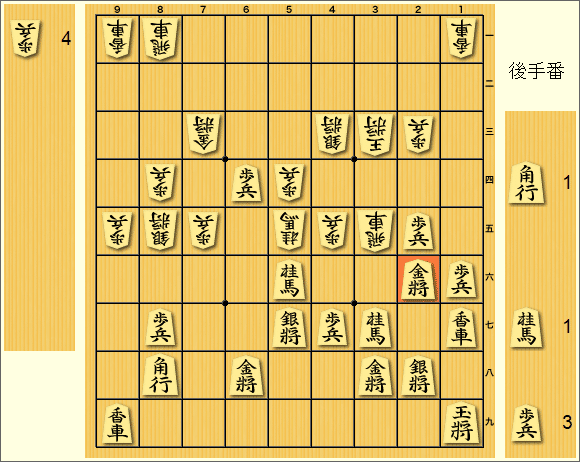

96歩98歩と交換を入れて快調と思っていたところ手が止まる。

これ取れなくね?

取ったら同銀95飛66角で困るのである。

しょうがないからまた88角と引く。97と88を反復横跳びしているがこんなでも悪くならないのもまた将棋といったところだろうか?

~渡していいのか~

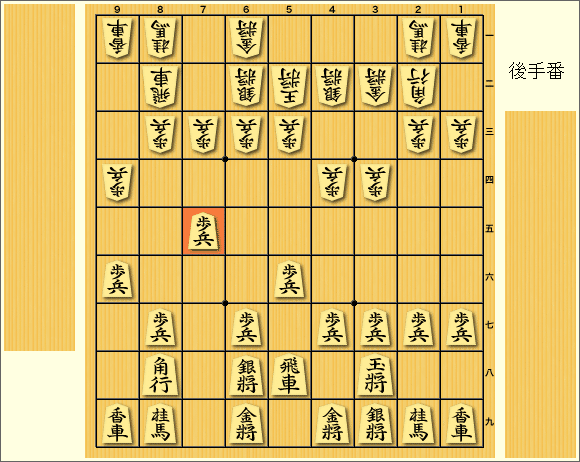

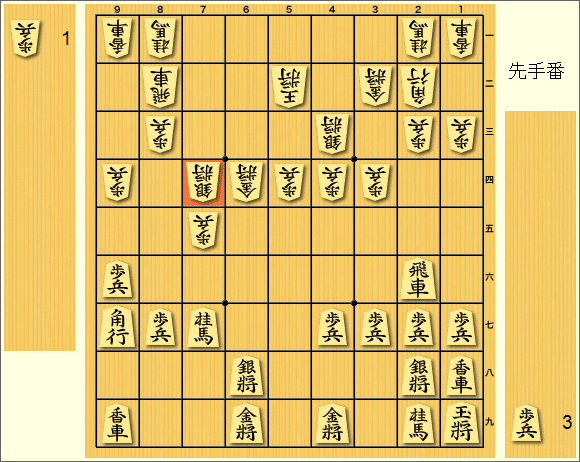

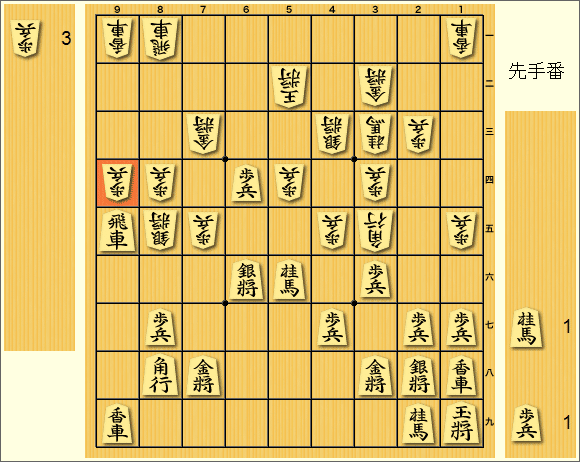

さてこの局面。飛車を切って74歩ぐらいでも攻めにはなりそうだが、その攻めが有効かどうかわからない。85銀がすぐどっかに行くということもなさそうなので、まずは地味に嫌な35の桂馬を取りに行くことにした。

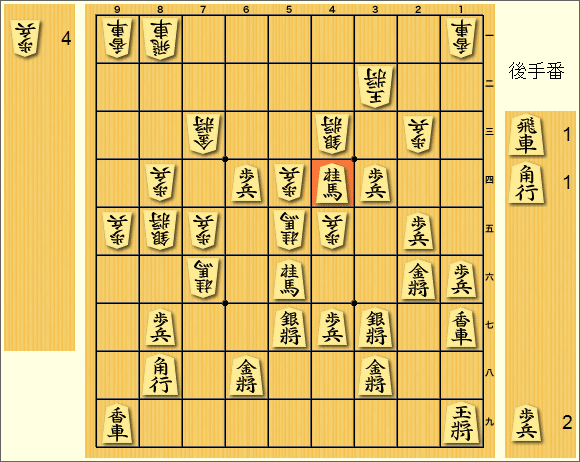

93歩からの反撃は遅いので桂馬は取りきれたのだ。ここで85飛と取ってから角を取ると銀桂得なのだが、ふと気づく。58飛車はかなり危ない。

というわけ35歩と角を取り、飛車を取らせて一度金を寄ってみた。こちらは65桂馬、44桂馬があるので一方的に硬さを押し付けるためにも一度受けてみた。まあ44桂馬はとても痛いので攻めた方が早かったかもしれないが、ここは棋風ということで一つ。

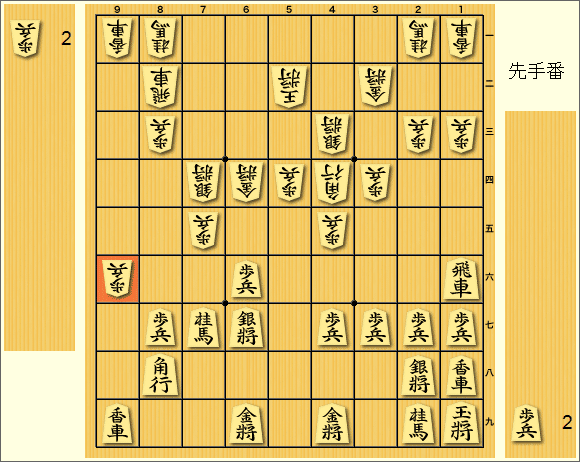

~穴熊パンチ~

以下はまあ勝ちという感じではあった。駒の損得も硬さも上で、相手の早い攻めもない形を作ることに成功したのだ。以下2図は一部始終である。手順などの記述は初めにある棋譜リンクを参照してほしい。

(26金はちょっと辛すぎたかな?)

そしてこの44桂馬を見て相手の投了。119手での終局となった。序盤の形も初めて見るところであったから体感は140ぐらい指した気分であった。

なにより、この後記を記すのに3日かかったのがいい勝負であったと言える証拠だろう。

~終~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?