土偶好きが土偶読む読む論争について語る

はじめに

僕は土偶が大好きである。趣味を聞かれると「土偶を見たり作ったりすることです」と公言している。

好きな理由の第一にトリッキーな造形とキュートな顔。それは揺るがない。次に日本各地にそれぞれ特色のある土偶がいること。地元のスポーツチームを応援するような感覚を土器や土偶に見いだせる事が面白いと思っている。俺の町にあの「しゃがむ土偶」がいるんだぜ!と岩手県人が大谷君を自慢するような気持ちを味わえるからだ。

もう一つ好きな理由がある。それは土偶だけが持つ情報の特殊性だと思っている。縄文時代の遺物という事はわかっていているものの、出土地や大きさなどの細かな情報以外は不明な部分が多いからだ。そりゃ縄文時代の人に聞けないのだから正確な答えなんてない。自分の妄想が、そのわからない余白のピースを勝手に埋められることが面白いと思っている。

もちろん、確かな情報もある。だからと言って土偶好きだから全員知っておかなければいけない情報とも違う。僕の場合は、知らなすぎるのも恥ずかしいから知っておくか。の気持ちだ。これは音楽と似ていると思う。「この曲いい!」→「どのバンド?」→「メンバーは?」的な掘り下げと同じである。好きって言っている呪縛が自分の土偶知識となっている。(そんな詳しくもないですが)

自分流の土偶を楽しむ心得

皆さん、知っている土偶をひとつ思い浮かべて下さい。

僕らがこうして土偶を楽しめている背景にはいくつもの工程があることを忘れてはならないと思っている。縄文時代の人が土偶を作り、運よく現代に出土し、発掘され、修復され、研究され、展示され、書籍にまとめられたり、土偶好きの人達に情報を広められ、ようやく僕らはその土偶の存在や情報を知ることができている。ある意味、その土偶に関わった人達の要素がひとつでも欠けていたら、その土偶を愛でることができない。だから、専門外の僕は、土偶を語る時には楽しませてもらっているスタンスを忘れないようにしている。例え、僕が魔改造した土偶を作ったとしても、その心得は忘れないようにしている。

そして「土偶を読む」が発売

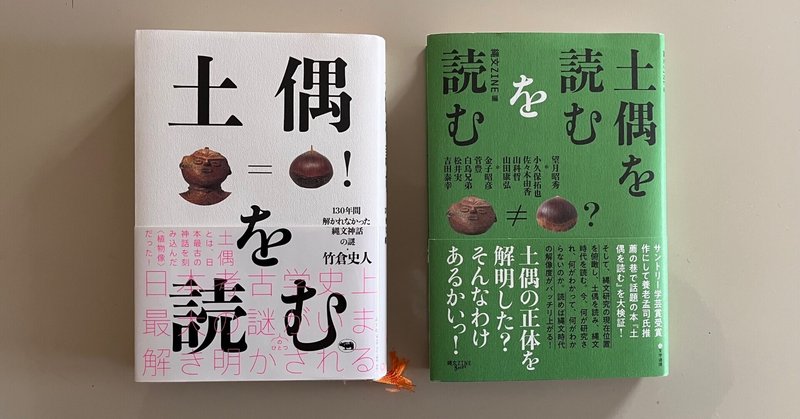

2021年の春「土偶を読む」という本が発売された。

日本考古学史上最大の謎の一つがいま解き明かされる。土偶とは・・「日本最古の神話」が刻み込まれた<植物像>であった!と、ほぼこの一文に本の内容が詰まっているぐらい、わかりやすく読みやすい本だった。

と、同時に「うーん?」ってなった。土偶エンジョイ勢の僕でも、ちょっと飛躍しすぎだろとつっこみを入れながら読んだ。ただ一番僕が気になったところは前項に書いた「心得」的な部分がかなり欠如していたように思えたからだ。いや、心得なんていらないだろと言えばその通りであるが・・

それと僕が土偶を好きな理由にあげた、わからない余白のピースを考える面白さを「勝手に植物にすなーっ」とも思った。

すぐさま反論した縄文ZINEさんのnoteの記事がめちゃくちゃ痛快だったが、個人として「土偶を読む」自体も楽しませてもらっているスタンスって考えると十分エンジョイさせてもらった訳だし、まぁいっかで終わらしたかった。

その後に出された、土偶を読むテイストのnoteも面白かった。ちょっと不謹慎な言葉を使わせてもらえば、プロレスとして最高だった。正直、この説ならありじゃんと思ってしまった程だ。

え・・サントリー学芸賞?

忘れたころに「土偶を読む」がサントリー学芸賞を受賞したと聞いた。

え?そんな内容だったっけと思った。たぶん、全土偶達も思ったはずだ。なんか土偶が大人の都合で振り回さされている子供のような不憫さを感じ始めた。具体的に言えば、考古学業界の批判を「専門知への挑戦」と問題をすり替えられて、土偶が利用しているように思えたからだ。マリオ映画がLGBTの論争の渦中にいるが、マリオ自体、ただの巻き込まれ事故である。ルフィも然りだ。こちらとしては、土偶が活き活き史料館に鎮座してもらうだけで嬉しいのだ・・

さらに「土偶を読む図鑑」なる子供向け書籍に図鑑を出し始め、学校図書館協議会選定図書にも選定されたと聞いた。子供だけは勘弁してくれ。やるなら俺をやってくれ!端的に言えばそんな感じだった。

縄文界隈も「これは・・」みたいな風潮になっていた。気持ちも内容もとても理解できた。正論だとしても、SNSで反論の火に油を注ぐのは自分のやり方ではないし、これからも土偶をエンジョイするために静観するが得策だろうと自分に納得させていた。

「土偶を読むを読む」が発売

中身は読んでもらえばわかりますがかなり丁寧な構成になっている。前半の検証はユーモアのあるエッジの効いたパンチライン。中盤からの土偶研究の歴史や、考古学と人類学の関係史、専門知にまでも触れている。相当な体力を使ったと容易に想像できる。決して恨み妬みで勢いで発行した書籍でないのは間違いない。僕も医療関係で学術的な検討をしたりしているが、土偶抜きにしても凄く役立つものであった。

おそらくだけど、筆者の望月さんは「土偶を読む」を検証することが大きな目的だっただろうけど、考古業界もとより縄文時代や土偶達に恩返ししたいのだろうなと読了して感じた。僕にこんな風に紹介されるのは不本意かも知れないけど「土偶を読む」と「土偶を読むを読む」の大きな違いは、縄文や土偶に対する敬い方なんだと思う。

このnoteを書こうと思った訳

もともと縄文にハマるきっかけの一つが「縄文ZINE」だったこともあり、かなり縄文情報もバイアスがかかっているのは否定しない。それじゃダメかなと思って、「土偶を読む」の竹倉さんが出ているラジオを聞いてみた。普通、自分が丁寧にアウトプットしたものなら、熱く語るのが普通だと思う。それが、土偶の話をされてもスルーして妖怪やオカルトに話しかしてなかった。なんていうかベクトルは違えど熱さは持って欲しかったので、凄く残念だった。土偶達を勝手に植物にされた挙句、放り出されたような扱いだった。僕が土偶なら悔し泣きしている。

数日後、今度は「土偶を読むを読む」のトークイベントがあったので、ネットで視聴した。こっちは熱かった。どんだけ自分の時間を土偶に割いているこの人たちは・・と思った。専門外だからこそできる覚悟も感じた。今回ばかりは土偶エンジョイ勢もこの問題だけは無視しちゃいけないなと思って、こうしてnoteを書いている。ちょっと長文を書くのは慣れていないのでかなりきつかったけど。ただ、歯を抜く通過儀礼よりはまだマシである。

そういえば、トークショーの途中に白鳥兄弟さんの愛のある土偶マイムがあった。僕が土偶ならうれし泣きしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?