グッド・モーニング、アメリカ。

まだその本の話をしてるのか、と言われるかもしれないけれど。

本日、『嫌われる勇気』のアメリカ版が刊行されました。ナチスドイツの迫害から逃れるようにアメリカに渡ったアドラー(とアドラー心理学)にとって、アメリカはいわば第二の故郷。その地で、逆輸入されるようにこの本が刊行されたことを心からうれしく思っています。

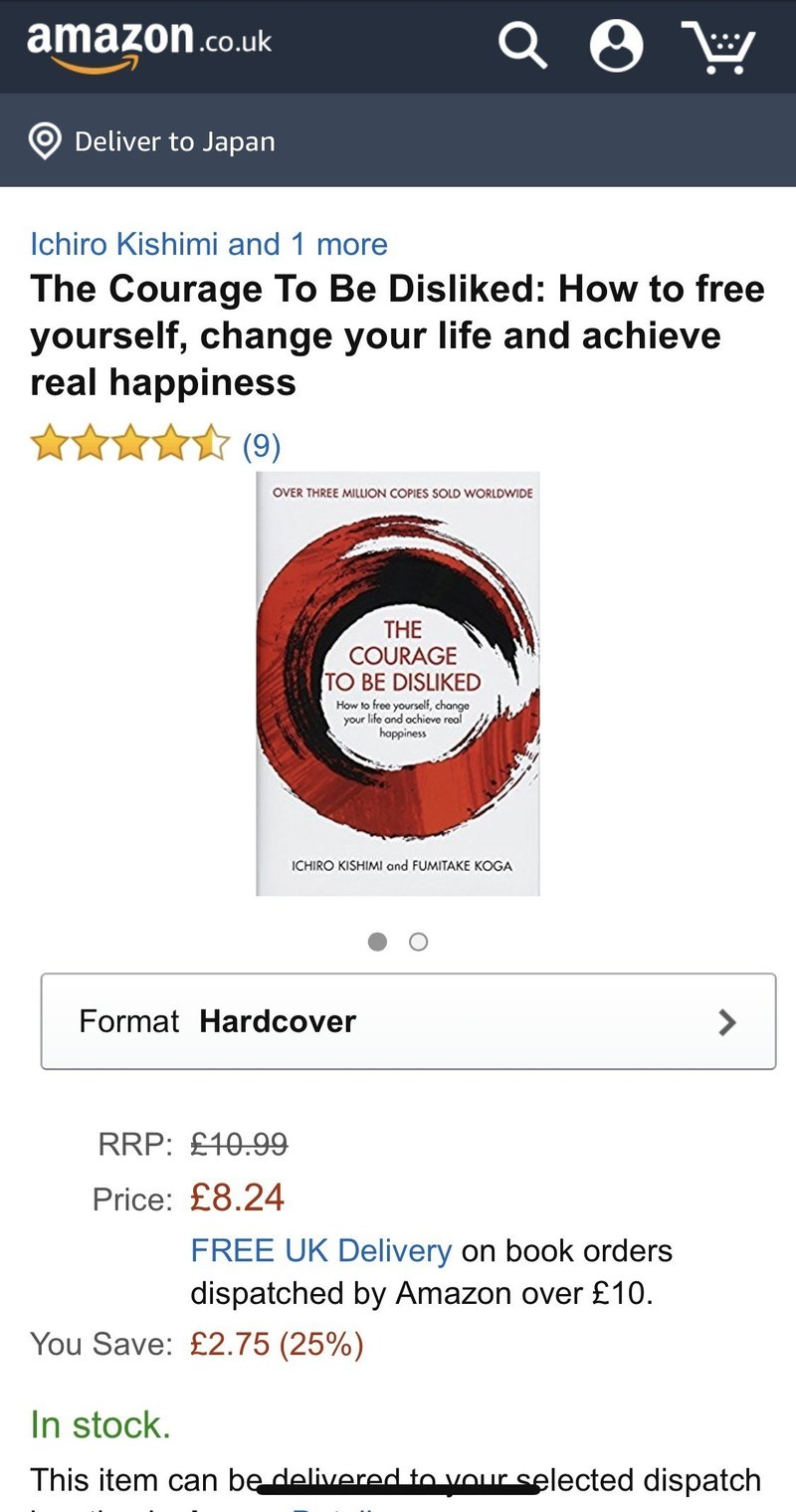

現在『嫌われる勇気』は、米、英、仏、独、露、豪をはじめとして、ポルトガルにブラジル、ギリシャにポーランド、それから中韓台など、世界20カ国以上へと翻訳(進行中も含め)されるまでに広がりました。韓国ではミリオンセラーとなり、台湾でも年間ランキング1位を獲得。先に刊行されたオーストラリアやイギリスでも——Amazonレビューを見るかぎり——星4.5以上と、概ね好評を博しているようです。

もともとこの本は、執筆段階からミリオンセラーを目標としていました。

しかしそれは、日本国内で100万部を達成するのではなく、国内外の合算でミリオンにしようという合言葉でした。つまり、国内だけで100万部も売れる自信はなく、けれども「100万の人々に読まれるべき本だ」との思いだけがあったわけです。

そこでこの本では、時代や国籍を連想させるような固有名詞をいっさい用いずに書きました。登場人物は「哲人」と「青年」ですし、青年の職業は図書館司書。インターネットや携帯電話も登場せず、テレビも満員電車も交通渋滞もなく、哲人が住んでいるのは「かつて1000年の都と謳われた古都のはずれ」です。実際には21世紀の日本人が書いた本なのだけど、たとえば19世紀のロシア人が書いた本としても成立するような、そんな舞台設定の対話篇をめざしました。逆にいうと、舞台を「現代の日本」に設定しなくても、現代人の悩みを描くことはできる、と思っていた証拠でもあります。

いま、こうやってたくさんの国に翻訳されていく状況を眺めていると、この舞台設定は正解だったのだと思います。日本の地名が出てきたり、大学受験や就活などの国内事情が出てきたり、主人公が満員電車に揺られて通勤していたり、仕事帰りの居酒屋で酎ハイを飲みながら上司の愚痴をこぼしていたり、そんなエピソードを盛り込んでいたら、海外の読者に「ああ、なんだか日本人はたいへんだなあ」と同情され、「まあ、おれには関係ないや」と本を閉じられていた可能性もゼロではありません。そもそも、その「悩み」がリアリティをもって伝わらないわけですし。

でも、どんなに固有名詞レベルの「日本的なもの」を排除していったつもりになっても、そしてアルフレッド・アドラーという人物の思想を語っていたとしても、きっとこの本には「日本的ななにか」が深く染み込んでいるんですよね。

これからアメリカの読者たちにどう読まれていくのか、ほんとうにたのしみです。トランプさんが「グレート・ブックだ!」なんてツイートしたら笑うんだけどなあ。