ほぼ日は、ほんとうにすごい。

腰を抜かしました。

なにに抜かしたってもう、本日更新された「ほぼ日刊イトイ新聞」の新連載、「バルミューダのパンが焼けるまで。」です。ある意味これは、公共財のようなお手本として記録しておいたほうがいいんじゃないか。そんな(ほんとに勝手な)使命感から、いまこれを書いています。読んでおもしろい投稿かどうかはわかりません。ちょうど書評のような、ネットコンテンツ評と思って読んでいただけるとありがたいです。

まず、なにはともあれ第一回の記事を読んでみてください。どんな立場の誰が読んでもおもしろいに決まっていますので。

……ねえ。なんだかもう、見事な時代劇を見ているような感じでしょう。もちろん今回最大の見どころは、日本屈指の聞き手である糸井重里さんの「聞き」です。もちろんそこにもびっくり仰天だったのですが、とにかくこの記事は、構成がすばらしいんですよ。インターネット時代、縦スクロール時代の、構成のお手本として読んでいただきたいのです。

まず冒頭。

場所と状況をかんたんに説明したあと、トースターでもパンでもなく、もっと大きな「食べもの」というくくりから話がはじまります。そして写真はパン。トースターそのものは、まだちゃんと写っていません。

続いて、バルミューダとトースターの話。

ここでようやくトースターの写真が出てきます。寺尾さん(バルミューダ社の社長)の顔は、まだ見えていません。

次に、「人びとは『もの』を買っていない」という話から「体験」を買っている、という話へ。

ここ、糸井さんの相づちは「はい、はい。わかります」のひと言だけ。あとは寺尾さんが「なぜトースターなのか」をずっと語っています。写真も、糸井さんが聞いている写真。寺尾さんの顔は、まだ見えません。

そしてここから、糸井さんの切り返しです。

切り返しの見事さだけでなく、ここでようやく寺尾さんの顔が出てくるんですよ(しかも最高の笑顔で!)。

それからいちおうお断りしておくと、糸井さんのこの切り返し、そのまま真似したって大やけどしますからね。相手(寺尾さん)の声や表情、雰囲気をしっかりと観察して、しっかりと感じて、「この人なら大丈夫だ」という確信のもと、この切り返しを出しているわけで。

次に「いまだから見える景色」と「そのときに見えていた景色」の違いについて、RPGを例に出しながら説明します。

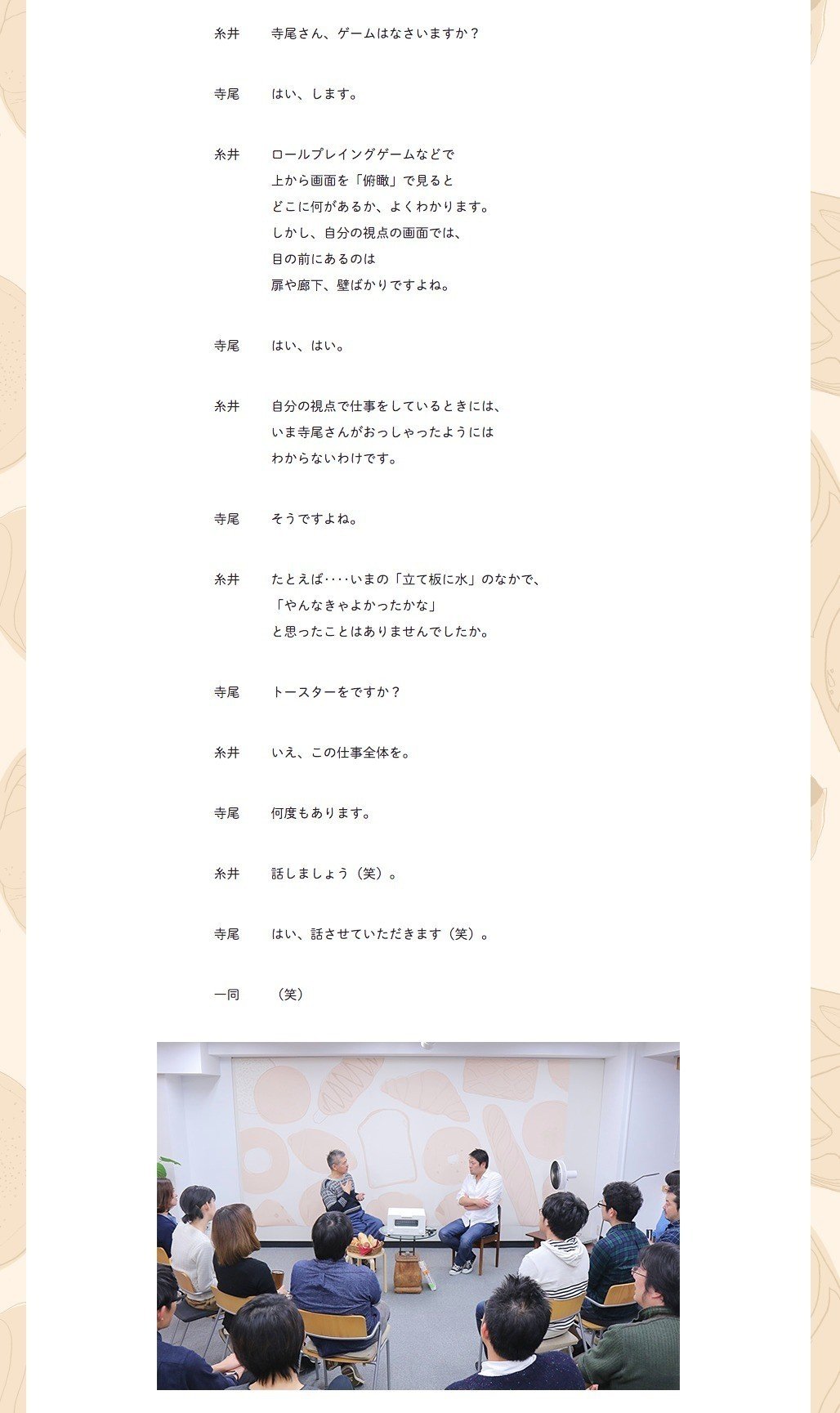

糸井さんが「話しましょう」と笑い、寺尾さんも「はい、話させていただきます」と笑う。会場にいるみなさんも笑う。

驚くことに、ここではじめて写真がロングショットになって、「全体」が写し出されるんですね。いわば、ここから物語がスタートするわけです。

そして最後が、寺尾さんが若かったころのお話。

高校中退、海外放浪、ミュージシャン活動と、その挫折。寺尾さんもすっごくいい表情でお話しされているし、それを聞く糸井さんの表情もうれしそうです。

なんて言うんでしょう、もう映画じゃないですか、この構成。写真と言葉とストーリーが、こんなにも美しく、こんなにも自然に融合しているコンテンツ、ほかにないでしょう。

ぼくは、ほぼ日創刊以来の熱心な読者で、ほぼ日の「言葉」にはそのつど感心し、たくさん勉強させていただいてきたんですけど、ここ2年くらいかな。テキストとデザインの寄り添いかたが、とんでもない高みに到達しつつあるのを毎日のように実感し、恐れおののいています。

ライターを外注していたら、こうはいかないでしょう。ライターとデザイナーが毎日緊密な(むだ話を含めた)コミュニケーションをとっていないと、こうはならない。そしてなにより、時間をかけてつくらないと、ここまでのクオリティにはならない。「早いこと」を最大の武器にするネットコンテンツの風潮に背を向けて、ここまでしっかりつくりこむ。

ぼくは完全に「紙の本」に軸足を置いたライターですが、ひとつひとつのコンテンツから、その姿勢、進もうとしている方向まで、どんな本よりもたくさんほぼ日から学んでいる気がするなあ。

とにかく、腰を抜かしました。