福永信『星座から見た地球』論「マイナス1、プラス1 『星座から見た地球』と『あっぷあっぷ』のなかを動いているもの」(1)

古谷利裕

1.「名」をもたないA.B.C.Dたち

『星座から見た地球』(2010年 新潮社刊)という小説は、出発と挫折のエピソードからはじまる。

滑り出しは、何かが非在から存在へと跳びだそうとでもするような強い衝動を伴った運動である。《Aはとびだした。それ以上がまんできなかったのだ》。しかし、その勢いにもかかわらず、力は途中で消失する。《Aは真剣だったがけっきょく足は県をまたがなかった》。生と死との境を軽々と越え、生まれるより前に肉親たちの様子を伺ったり、死んだ後にも再び街に戻って来たりもする融通無碍で神出鬼没な登場人物、A、B、C、Dたちが、何故か決して「県境」を越えることが出来ないどころか、駅にさえ行き着けないというエピソードがまず示されている。

冒頭のAだけでなく、P75からはじまる(既に一人でバスに乗ることは出来るほどには成長した)Bのエピソードにおいても、バスが《県境をじきに越える》とされながらも、実はそこは《昨日だって一昨日だって自転車で走った》ところに過ぎず、《Bが考えているほど町はせまくなんかない》と、《県境》を越えることの不可能性が示される。あるいは《県境》ではないが、P45のDは、《あの角を曲がってこちらへ一歩でも踏み込めばそこからは未知なる世界である》ところにまで達するにもかかわらず、その手前で《網にもぐりこんでひっかかって》しまう(この場面の記述で、未知の世界が「むこう」ではなく「こちら」と記されていることに注意)。唯一、《県をまたいで》移動できるのは、P61~62とP129で正確に二度反復されるCのエピソードのみである。しかしここで移動するのは出席簿やカルテに記載されるCの名前でしかない。この小説のなかで決して現れることのないA、B、C、Dたちの「名前」のみが県境を越える。

Cの名前とは一体何なのか。先ほど「登場人物」と書いてしまったが、この小説でA、B、C、Dと呼ばれる対象は、はっきりとした同一性を持たない。Aと呼ばれているからといって、すべてのAが同一の対象を指しているとは思えない。しかし同時に、明らかに同一だと思われるAたちが存在する。はっきり同一だとは言えないとしても、AならAとして、BならBとしての、同一の傾向というものもある。とはいえ、すべてのAがAとしての傾向を有しているというわけでもない。同一性を保証する符号でもなく、傾向や性格を表示するしるしとも言い切れず、かといって、4コママンガの一コマ目、二コマ目…と(あるいは四拍子の一拍目、二拍目…と)同等に、たんに反復されるフレームに順番をつけるものとしてA、B…があるのでもない。いや、そうではなく、時に、同一性の符号のように機能し、時に、類似した傾向や性格のしるしのように機能し、時に、この小説が四つのエピソードで一組というユニットの反復であることを示す記号としてもある、と言うべきだろう。A、B、C、Dは、同一性のしるしであることもあり、タイプを示す指標であることもあり、1、2、3…のような順番-番号であることもあり、そして、未知の対象を示す「x」としても機能することもある。

ここで県境を越えるCは、明らかに同一性のしるし、もしくは同一の傾向や性格を示す指標として機能しているCの一人であろう。『星座から見た地球』において繰り返し現れるCの多くは、A、B、C、Dたちのなかで最も強く、ある特定の場所に縛り付けられているという性格を有しており、そして、最も強く、そこからの脱出を望んでいる存在(あるいは傾向)としてあらわれている。Cは病院に入院させられており、しばしばそこからの脱出を試みる。県境を越えるCは、これらのCたちと同一の存在であると言ってよい。そのようなCのみが県境を越える。しかしそれは、次のような形によってだ。

何度か転校の経験があってそのたびにCの名は出席簿からいったん消えた。市内を転々としたかと思えば県をまたいで別の出席簿の上に現れたこともあった。長居することはなくしばらくしてまったく異なる書式のなかに現れる。まあたらしいカルテのなかにCの名が記されたのだ。その万年筆の筆跡はなかなかの達筆だったという。その後も落ち着かず何枚ものカルテのあいだをうろうろした。迷子になったのだ。ようやくCの名を見つけることができたのはそれから何年もすぎたある春の午後のこと。しっかりとその名は動かぬよう石に刻まれていたという。

A、B、C、Dたちの限界である《県》をあっさり《またいで》まで、様々な場所を《うろうろ》することの出来た《Cの名》は、しかし最終的には《石に刻まれ》ることで、ある場所に完全に縛り付けられてしまった。しかしここで、《県をまたいで》《迷子》になり、最終的には不動の場所に縛り付けられてしまったのは、たんに《Cの名》であって、Cと呼ばれている何かではない。Cの名によって呼ばれる存在はおそらく亡くなり、死によって《Cの名》は永遠に不動の場所に縛られてしまう。しかし、Cは、これ以降にも、この小説に何度も姿を現す(そもそもこの場面そのものが、もう一度反復される)。ここで墓石に名を刻まれたCと同一の傾向を持つCたちも、これ以降に何度もあらわれる。そのような意味で、Cは《Cの名》で呼ばれる存在の死には束縛されない。Cが、《Cの名》によってではなく、「C」と呼ばれる限り、死によって消滅することはない。A、B、C、Dが、固有名でもなく(でもあり)、性格や傾向でもなく(でもあり)、フレームの順番-継起的時間のしるしでもない(でもある)ものとして、A、B、C、Dと呼ばれることの形式的な意味はここにある。

Cの存在-生/Cの名/Cの不在-死、の間を行き来する非-名、非-存在としての「C」という何ものか。この小説において、必ずしも人物とは限らない登場人物たちの呼称としてA、B、C、Dという符号が融通的、拡張的に使用されるのは、そのような何かを捉えようとするためであろう。この「何か」の有り様を探るために、福永信の作品中で最も『星座から見た地球』に近い感触をもち、しかし登場人物が「名」をもっている、『あっぷあっぷ』という小説(2004年 講談社刊)へと一旦遡行し、それとの比較として考えてみたい。

2.「いとこ」とは「-1」のことである

『あっぷあっぷ』は、冒頭に一度だけその名が刻まれる謎の存在である太郎を除くと、ラザ、ユビ、オオという男性のトリオ、ロロとルルリという女性のペア、男性トリオの系列に属するノノ(女)、女性ペアの系列に属する店員、という登場人物たちによって構成されている。しかし彼らとは別に、名前をもたない《いとこ》が存在するらしい。この《いとこ》は、一人ではなく隣町に《もうひとりのいとこ》もいるらしい。

ここでややこしいのは、ロロ、ルルリ、ラザ、ユビ、オオ、ノノといった人物たちが皆、いとこ同士であるということだ。固有の誰かを示す名と、誰かを基点とした関係を示す「いとこ」という語が同列に扱われることで、作品がある混乱を孕む。ここで《いとこ》と呼ばれているのは、六人の名を持つ人物たちのなかにいるが特定できない誰かのことなのか、それとも、この六人以外に別のいとこが存在するのか。あるいは、冒頭に一度だけ名指される太郎こそが《いとこ》なのか。

とはいえ、この作品の《いとこ》の特徴は、そのようなロジカルタイプの混乱という性格だけでない。存在しないはずなのにそのしるしだけがある誰か、宮沢賢治の「ざしき童子の話」に出てくる、知っている(名指すことができる)人しかいないのに、数えると一人多いという、はっきりとした像として確認出来ず(名指すことができず)「数」としてだけ存在する幻のもう一人のような存在だとも言うべきだろう。

このいとこの存在の有り様を探るために、ラザ、ユビ、オオというトリオと、彼らが捕まえようとしている(ラッパを盗んだらしい)《いとこ》が、作中で共に最初に登場する「はらっぱ(ラッパがうめられたはらっぱ)」の場面がどのように描かれているのかを整理してみる(『あっぷあっぷ』P9~12)。

(1)まず最初に、場面全体を見て、記述している超越的な誰かの存在(視点)と、その記述のフレームが、《双眼鏡のなかに四人います》という文によって示される。

(2)次に、ラザという名と、その「いとこ」の存在が示される。ラザはいとこを見ているが、いとこはラザに気づいていない。視線の非対称性。

(3)いとこの背後にあるものの説明。《いとこの後ろではらっぱ、とぎれて…》。ここで重要なのは、背景を記述する者がいったん双眼鏡を目から外すことによって(世界が遠のき、二階屋がツバメほどの大きさになる)、フレームと距離の遠さとが再度強調されることだろう。実は、ラザと、後に出てくるユビも、遠くから全体を眺める超越的な誰かと同様に、「双眼鏡」で《いとこ》を見ているのだが、ここではまだそれは明かされない。よって読者はこの記述を当然「誰か」の視点であると思って読むのだが、後の記述をみると、この部分はラザの視点であるかもしれない(そう考える方が流れとして自然である)ことが分かる。オブジェクトレベルの視点とメタレベルの視点の意図的混同。

(4)ラザの隣に第三の人物、ユビがいることの呈示。ここではじめて、ラザとユビとが(全体を見ている誰か同様に)双眼鏡でいとこを見ていることが分かる。彼らはいとこを監視しているらしい。つまりここではじめて視線の非対称性の理由が開示される。だがラザとユビとでは持っている双眼鏡の倍率-視覚能力が異なり、見えているものは厳密には同一ではない(ラザには、ユビに見えている「いとこ」の「おむすび」が見えない)。

(5)双眼鏡-視覚能力の交換。ラザにもおむすびが見える。双眼鏡の返還。ラザの「おいしそうだ」という言葉に、ユビは「おむすび」ではなく「ヤキイモ」と答える。同一の語(おいしそうだ)の指示対象のズレ。実は、ユビは「いとこ」とは別の人物(ヤキイモを持ったオオ)を見ていた。第三の人物、オオの登場。

(6)オオが、隠れて「いとこ」を監視しているラザとユビに向かって手を振ってあらわれたことで、二人の存在がいとこに勘づかれ、いとこは消えてしまう。ここで、オオはいとこに気づいていないらしいことに注意。いとこのいた場所には痕跡としての水たまり(おしっこ)が残される。

ここには『あっぷあっぷ』という作品を特徴づける重要な要素が複数畳み込まれている。第一に、全体のフレームと超越的な視点が最初に示されていながら、それが登場人物の一人の視点と混同されてしまうこと。第二に、ここで《いとこ》が双眼鏡という特定の装置(媒介)を通したフレームのなか(全体を見ている者の双眼鏡のなかと、ラザとユビが見ている双眼鏡のなか)にしかその像をあらわさないこと。この点は、いとこを見ているラザとユビの双眼鏡の倍率が異なることによって、さらに複雑化されている。第三に、鏡像的なペアの非対称性の強調。最初に示されるラザといとことのペアの間には視線の非対称性があり、ラザとユビの間には視覚能力(双眼鏡の倍率)の違いがある。第四に、トリオが2+1としてあり、1が遅れて現れること。まずラザといとこの二人が示された後で、第三の人物ユビが示され、ラザとユビこそがペアであることが分かる。そして、ラザとユビが二人でいとこを監視しているところに、再び第三の人物、オオがあらわれてトリオが完成する。まず、1+1が示され、次に(1+1)+1となる。

第一の点は、「いとこ」という語の混用に対応し、それはこの小説全体を制御する構造の一つとなっている。第二の点は、《いとこ》という存在の捉えがたい非存在性(あるいは半存在性)を複数のフレーム間の差異として表現する。ホラー映画で幽霊が特定の人の主観ショットのみにあらわれることと同様。それは双眼鏡というフレームだけでなく、本作では夢というフレームの重層化(互いに互いの夢を見合っているかのような構造)としても現れている。

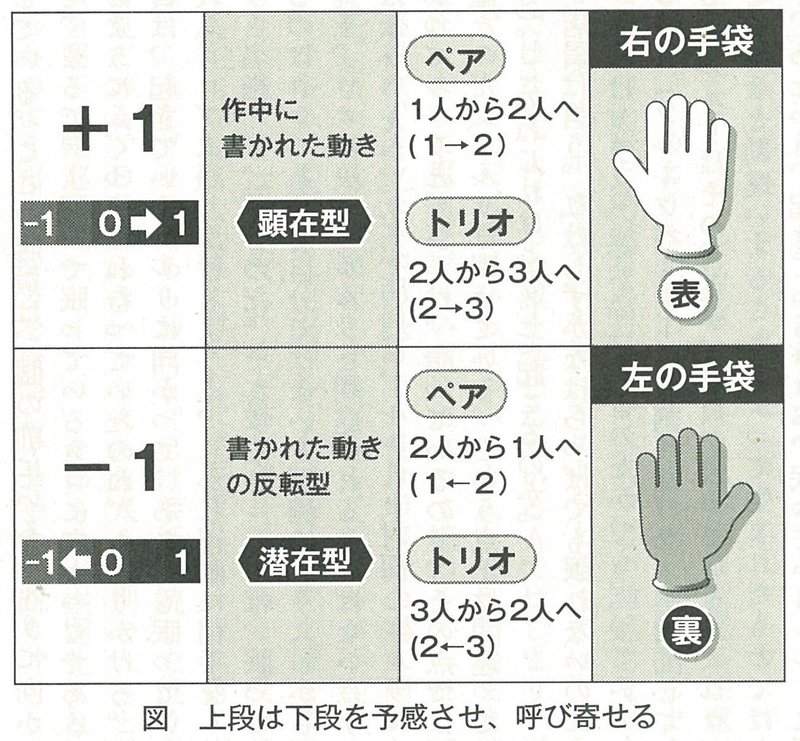

そして第三と第四の点は、コンビを構成する二人、トリオを構成する三人という関係のなかに、既に不在の一人(-1)という気配が含まれていることを示す。つまりペアは潜在的に1+1、トリオは2+1であり、それは-1という働きによって1となり、2となる気配をあらかじめ内在している。《いとこ》という幻のもう一人は、もともと関係のなかに内在する不在の気配(-1)の外在化として、その関係の外に投影されているかのように感じられる。

つまり、ペアは「1+1/潜在的に内在する(2-1)」として、トリオは「2+1/潜在的に内在する(3-1)」として存在し、いとこはその後ろの項「+1/-1」という振幅=演算の効果が外部へと投射されて発生する、ということ。『あっぷあっぷ』に登場する、存在の気配のみで、誰とは特定できず逃れ去る、名付けることも出来ない《いとこ》という存在の有り様は、この三つの要素の重層的な表現によって成立している。

第一と第二の点は、広義にはフレームの操作であると言えよう。そして『あっぷあっぷ』という小説が、複雑なフレーム操作によって誘惑的な目眩を生じさせていることは疑いない。しかし、このフレーム操作による目眩は『星座から見た地球』では大きく後退している。後退という言葉が適当でないとすれば、それはほとんど問題にされなくなっている。重要なのは第三、第四の点との関わりだと言える。

初出 「新潮」2012年5月号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?