人生の過ごし方⑮

こんにちは、note15日目です。本日の東京は曇ったり日が差したり、でも屋内にいると暑さは感じられず空気もカラッとしていて過ごしやすいですね。

退職するときはいろんな人に「しばらくのんびり過ごせそうだね」と言われて、自分でも時間を持て余すぐらいになるのかなと思っていましたが、意外とそうではなく・・・。

決まった家事や、多少の勉強、などをこなしていくと、実はそれほどのんびりとはできないものですね。それでも会社に属していたころは、こうやってゆっくり文章を書く時間もなかったし、そんな気も起きなかったわけですから、これはこれでずいぶんな変化とも言えます。

さて!今日は⑩の続きでいきましょう。

3科目まで手を付けたところの続きです。ちょうど半年前ぐらい、3月も終わりのころです。当初立てたスケジュールが既に押してきましたが、優先順位1を付けた4科目の内の最後、「情報サービス論」のテキストを開きます。

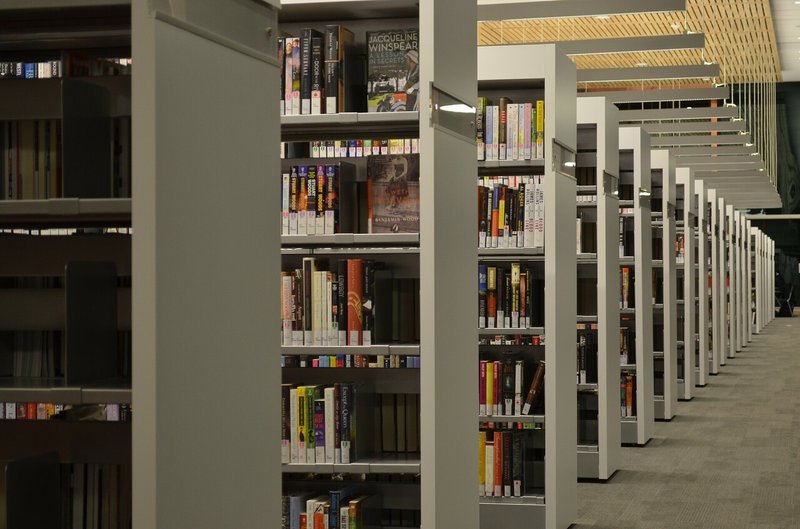

4月第1週末から始まるスクーリング「情報サービス演習2」の為に手を付けておいた方が良いかな、と考えていた科目です。ざっくりと言うと、図書館で利用者へ対して行われるサービスの中でも特に「レファレンスサービス」に関して深堀していく科目、で良いでしょうか・・・。

(David MarkによるPixabayからの画像)

私自身レファレンスサービスを受けたことがないので(必要とするような目的で図書館を利用したことが無かったので)、ほうほう・・・なるほど・・・図書館ってここまでやってくれるのね、と完ぺきなど素人初学者の立場で読み進めていくことになります。

でも実際に「レファレンスサービス」って言葉を知ってる人ってどれぐらいいるんでしょうか・・・。司書の勉強が進むにつれて、この問いはいまの日本の図書館の在りようや司書の立場を物語る重要な問いであることがわかってくるようになります。

日本の図書館の根本的な構造的問題、司書という役割(仕事)に対する問題、司書という資格制度そのものに対する問題、かなり根が深いですね。

人の問題なのか、金の問題なのか、教育の問題なのか、・・・全部ですかね。司書の資格を取るために学習することは、それらの問題をきちんと認識することから始まる、というような気がしてきました。

(Dean MoriartyによるPixabayからの画像)

ただそこまで思うようになるのはまだ先の話です。この時点ではシラバスに書かれている第1回レポート課題の「①図書館を不要だと思っている市⺠に対して、情報サービスの意義について踏まえながら、説得する⽂章を記せ(⽂体や想定する状況は⾃由)。」に対して、まったくと言っていいほどなんの構成も思い浮かばない、ということでちょっと焦っていたことを思い出します。

というのも前3科目は課題そのものの特性もありますが、テキストを読んでいる中で、課題に対するレポート構成はぼんやりと頭の中で浮かんできていたからです。これはたぶん前3科目が「示された事柄を説明すること」という内容であったのに対し、この科目では「自分の考えを理論的に示すこと」、であることの違いですね。

大学生の頃の記憶はほとんどありませんが、少なくとも社会人になっての25年間では「自分の考えを理論的に示すこと」は無かったように思いますので、きっと自分の考えを整理することができないようになっていたのでしょう。

こんなことを思いながら、4月になり、もう間もなく「情報サービス演習2」のスクーリング初日が迫ってきます。

予定は未定、とはよく言ったもんです。「優先順位1は少なくともスクーリング開始の4月第1週末までにはレポート作成の準備をしておく」がもう時間的に困難になってきました。

やばいぞオジサン!こんな調子で大丈夫か!と焦りの度合いが強くなってきた3月終わりから4月初めでゴザイマス・・・。

ということで本日はこのあたりで。続きはまたの機会といたします。

最後までお読みいただいたあなた様!ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?