あなたの番です~マスク二枚編~

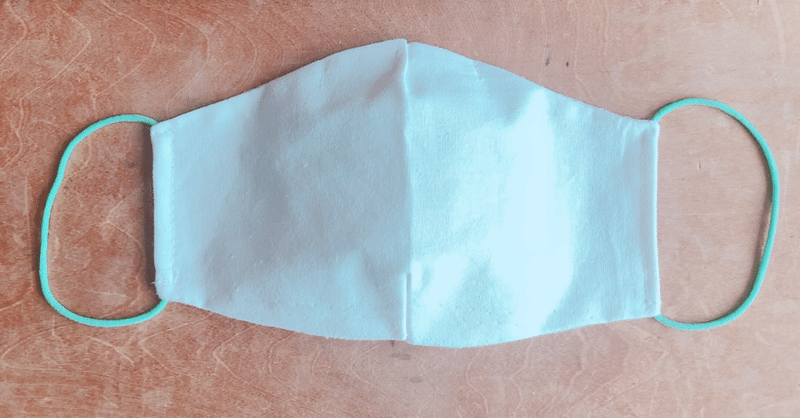

202X年春、政府から一世帯に二枚支給される布マスクがキウンクエ蔵前に届いた。明け方に全戸室のポストに入れられたのだが、住民の起床アラームが鳴る頃にはすでになくなっていた。

今年度の住民会長は飲食店を経営している三十八歳の男性西村だった。彼のお店は、現在、コロナウイルスの影響で先行きが見えない。しかし、マンション内では住民会長という立場でもあるため、その心労は端へ置き、職責を果たすのが当然と考えていた。管理人と話し合い、アルコール除菌液をエントランスに設置するなどの民間単位でできる対策は概ね行なっていた。そして、彼はこの局面で住民会長として行うべき最も重要な仕事は政府からの二枚のマスクの到着を確認することと考えていた。なので、彼は毎朝ポストを確認していた。twitterで検索すれば蔵前周辺地域でのマスクの着弾報告が続々と上がっているので、遅くとも二三日以内にはキウンクエ蔵前にも配達されると思っていた。しかし、それから一週間が経っても届くことはなかった。不思議に思った彼は管理人の床島に事情を尋ねた。すると、全戸室分のマスクを床島が持っていることがわかった。西村はその日の夜に、緊急の住民会を開くことを決めた。その通達はすぐに全戸室に渡った。

十九時の開始時間からから五分ほど過ぎていた。十一人の各戸代表者が続々と集まっているが、まだ全員揃ったわけではなかった。

「もういい加減はじめませんか」汚い天然パーマを頭に載せた眼鏡の医者の藤井が貧乏ゆすりをしながら西村に言った。

「とは言いましても、先ほどインターホン越しではありますが、一つの戸室を除いて全員に通達しましたので、もう少し待っていれば来ると思うのですが。」

「来てない六人は放っておきましょうよ。時間を守った私たちが馬鹿みたいでしょ。時間通りに来た十二人の時間を六人が奪うってのは論理的に考えても非効率じゃないですか」

「そうですが、大事な話ですので……」

「どうせマスクのことでしょ。この馬鹿な管理人から奪えばおしまいですよ」

「馬鹿とはなんだ!俺はこのマンションのことを考えてやってんだ」竹中直人似の管理人の床島が憤った。

「他人のマスクを勝手に奪ってんだぞ。馬鹿じゃなかったら泥棒だね!」

「まぁまぁみなさん落ち着いてください。新しく入居した手塚さんが怖がってますよ。」元銀行員の田宮は正義感に溢れている。

「いえ、私は大丈夫です。」在宅デザイナーの手塚は静かに答えた。

「そうですか。肝の座った方ですね。私はね、銀行員を早期退職した身でありますが、社会活動で怒鳴ったことは一度もありません。怒鳴るっていうのは自制心の足りないことを表していますから。心頭滅却し、慈悲深い心で他人と触れ合えば、必ず分かり合えるんです。残りの六人の方ももうすぐこられるでしょう。同じマンションに住む住人なんですから、今一度、愛を持って接しましょう」と自分語りを入れつつ諭す。

「お待たせしてしまってすいません」尾野が入ってきた。そして続けて「大きな声がしたのですが、何か問題でもありましたか?」と言った。この若い女は無感動で表情が読めない。

「尾野さん、扉は開いたままでお願いします。あと、その隣の席に御着席ください。人との距離は2m以上離れないといけないですからね。」と田宮が仕切り始める。

「あー、どうりで寒いわけですね。窓も全開じゃないですか。」尾野は首を竦めて肩を摩っている。

「誰かがコロナウイルスに罹患していたら一網打尽にされてしまいますからね。」と田宮は続けて「そろそろはじめましょう。これ以上待っても来そうにないですからね。では、会長殿、今日の議題を発表してもらいますか」と言った。

住民会長の西村は田宮の作った空気に飲まれて、渋々話しはじめた。

「先ほども言いましたが、政府の政策で一世帯に二つのマスクが配られることはご存知ですよね。それが先週にこのマンションに届いたんです。」

「私、もらってないですよ!」主婦の石崎が顔を歪めながら口を挟んだ。

「まぁまぁ落ち着いてください。その話ですから。えーとそれをですね、管理人の床島さんが全部管理していまして。」

「おかしくないですか?早く配ってくださいよ」石崎は机を叩いた。

「おかしくないだろ。俺はこのマンションの管理人なんだ!」

「話のわかんない奴らだな。静かにしろよ。」と西村が呟き舌打ちした。

「だから馬鹿と話すのは嫌なんだ。たかがマスクのためにみんなが集まるなんてそれこそリスクしかねーよ」と藤井が言った。

「てめぇはマスクがあるからそんなこと言えんだよ。医者だったら文句言うんじゃなくて、正しい対応でも述べてみせろよ」と強面の中年の浮田が言った。

「仕事でやってんだぜ、あんたらに俺の給料払えんのか?」

「おい、人を馬鹿にするってのがどう言う意味かわかってんのか」

「やめい!!全員でスクワット十回だ」と田宮が制す。

「あー古い古い、今ではそれ、パワハラになりますよ」と石崎が呆れた。

西村はその雑然とした空気を壊すようにマスクの入った段ボールに机においた。「えー、今から一人一枚マスクを配ります。」

「え、一世帯に二枚じゃないんですか?」と幸の薄い主婦の榎本が静かに言った。

「事情が変わったんですよ。床島さんが十枚使ったんで」

「なんで床島さんが?しかも十枚も?えっどうして?」

「床島さんはここに住み込みで働いていますので、住所がないんです、なので自分のマスクを受け取れず、あと、頻繁に洗えなくて、仕方なくです」

「それでも十枚は非常識ですよ。」

「俺が使ったのは三枚だよ。あとの七枚は机の上に置いてたんだが、どっか行っちまったんだ。ここの住民の誰かが持っているはずだ」

「誰かのせいにしていますけど、あなたの分は元々ないですからね。」

「どうしようもないだろう。俺がコロナウイルスに罹っちまったらみんなこのマンションにもう住めなくなるんだ」

「新しい管理人さんならすぐ見つかります。」

「そう言うこと言ってるんじゃねぇ!俺が罹っちまったらウイルスはマンション中に広がるって話だよ。俺はそんな自分勝手じゃねぇ。俺は常にこのマンションの住人のことを考えているんだ。だけどな、お前らは違うだろ。ゴミの出し方も守らねぇし、挨拶しても返事もない。俺のこと陰で馬鹿にしてんだろう。どうせコロナウイルスにかかって死んで欲しいとか思っているんじゃないか?」

「そんなことないですって。マスクの件も話してくれていれば率先して分けましたよ。」と住民会長はなだめる。

「いいんだよ。俺はいつもそうなんだよ。だから女房も愛想尽かしたんだ。一層のこと罹って死んでしまえば楽なんじゃないかと思うんだよ」

「やめてください。縁起でもない。」

「すいません。聞いていなかったのですがどういうことですか?」尾野が口を開いた。

「話を振り出しにもどさないでください。」と西村は言った。彼は住民会早々に疲れてしまった。住民の主張がぶつかり合い、終わりの見えない会を開いたことに後悔し始めていた。経営している飲食店のことを思えば、この会に時間を浪費していいのか不安になる。しかし、これを集中することで、自身でどうしようもできない問題に対する不安から逃げられるとも感じていた。

心を奮い立たせて、彼は手をアルコールで除菌し、机を回ってビニールに入ったマスクを一人づつ配った。そして、全員に行き渡り、来ていない五人のマスクを横へおいた。現在、ダンボールには五枚のマスクが入っている。「あと、今、いない人たちには私が責任持って説明しておきます。」と言って続けて、「残りは五枚しかないんですけど、受け取りを辞退してくれる方はいませんか?」と話し合いを再開させた。

「私は無理ですよ。二人の子供がいるので、二枚でも足りないくらいです。」と石崎が言う。

「私も、老いた義母がいますので」と赤石が首をゆっくり傾けて言う。

「ワタシも承服シカネルよ」と中国人留学生のシンイーもそれに続く。

「僕は一つで十分なので、寄付します」と結婚できない男の久住が口を開いた。

「さすがだ久住さん。人情のある人だねぇ」浮田は腕を組み大きく頷いた。

「いや、それほどでも。あの、その代わりというのもなんなんですが、エレベーターの使用は控えませんか。」

「確かにそうだな、エレベーターは密室になるから危険とも言える。四階の方には申し訳ねぇが外の階段を使うのがいいな」と浮田は言う。

「そうですね、極力階段を使用しましょう。あと、久住さんの他にマスクを譲ってくれる人はいませんか。」

「あのー」と言って、女子大生の黒島が手を挙げた。「現在、このマンションは十七世帯が暮らしていますよね。なので、三十四枚マスクが送られてくるはずです。床島さんが十枚使って、残りが二四枚、先ほどここにいる住人の十二人に一枚ず配ったので、残りが十二枚になり、来ていない五人の分をよけているので、残りは七枚あるはずです。しかし、残りが五枚と言うのは、何かおかしくないですか?」彼女は数学が得意だ。

「あのー、どうやら先日引っ越してきた手塚さんのマスクは届いていないようなんです。しかし、同じマンションに住む住人として配らないわけにはいきませんので」

「なるほど、母数から二枚引けば数はぴったり合いますね。」

「こんなタイミングで引越ししてくるやつがあるか?」と藤井は茶々をいれる。

「すみません。」と手塚は言う。

シングルマザーでキャリアウーマンの北川が静かに入ってきた。彼女は西村からマスクを受け取り、隣の席にいる赤池に状況を尋ねた。赤池が丁寧に説明しようしたが、北川は受け取った一枚のマスクと不協和音漂う空気から状況を察した。そして、赤池の話しを遮って話し始めた。

「状況はわかりました。私は早く仕事に戻らないといけないんで手っ取り早く、残りのマスクは投票で決めるのはいかがでしょうか。民主主義的な解決が妥当じゃないですか。」と述べた。

赤池は北川の意見に賛成だが、無碍に扱われたように感じ、彼女を睨んでいる。

「いいんじゃねぇいかい」浮田がそう言葉にして、住民の意見はまとまったように見えた。

西村が投票用紙を準備し始めたが、それを止めるように、シンイーと石崎が投票に対し強い拒絶を示した。誰もが妥協せず、話のまとまらない集会に浮田は業を煮やし、その二人を説得し始めた。

「シンイーさん、あんたんとこからいろんな人の声がするが、マスクが二枚でないといけない理由はそれと関係すんのかい。」

「そんなコトないよ。クオンとイクバルの三人しかいないヨ」

「じゃあ老人と子供がいる家庭にマスクを優先するべきだよな。」

「ソウ言われるとソウダナ」と彼女は彼から目を背けて頷いている。

「あと、石崎さんよ。この中でマスクつけてんのは、管理人、医者、遅刻キャリアとあんたの四人だぜ」

「そりゃ、子供もいますから、気をつけていなくちゃいけないでしょ」

「子供は大切にしなきゃなんねーが、俺が言いたいのはそうじゃねぇよ。」浮田は続けて、「最近、あんたのベランダから焼肉の匂いがしてきてなぁ、ずいぶん羽振りがいいじゃねぇか。この辺一帯でマスクはもう買えねぇんだわ。それをあんたが売り捌いたってんなら合点がいくんだよな」

「違いますよ。このマスクは、花粉症が酷いので、持ってた余りです。転売なんてしていません。まぁ確かに、私は、まだ、マスクがありますから、必ずと言うほど、その布マスクが、必要なわけではないです」

「そうかい、じゃあ投票という事でいいな?」

「それでいいんじゃないですか」と二人が納得したことで投票する雰囲気になった。しかし、田宮によって再び討論の火種は下ろされた。

「やはり、投票するまでもないじゃないですか。」田宮は立った。続けて、「社会的弱者を守るという観点から考えて、お年寄りや子供、持病のある方に優先して配りましょう。

「まぁ俺はどっちでもいいぜぇ」と浮田は言う。

「理事長殿、お年を召した方がいる赤池さんと、持病のある管理人さん、あとお子さんのいる石崎さんと北川さんにもう一枚づつ配っていただけますか。」と述べた。すると、幸の薄い榎本は勢いよく手をあげた。

「私にもマスクをくれませんか」

「とは言いましても、お子さんはいなかったですよね。」と西村が頭をかく。

「それはそうですが、いや、えっと、そうだ、私は持病を持っているので、」

「それは大変ですな。どんなご病気なんでしょうか?」と藤井が尋ねる。

「どんなと言われましても、急には、そうですね、ヒックといって肺がなんか、動いて」

「そんな病名は聞いたことがありませんな。」と藤井が医者らしい一面を見せる。そして続けて、「もしかして、マスクが欲しいからって嘘ついています?」と言った。

「嘘じゃありません。本当に子供はいません。」と言って、榎本は目が泳いでいる。そして続けて「管理人さんばかりがマスクを使用して不公平じゃありませんか」と訴えた。

「それは俺に死ねって言ってんのかい。」と悲しそうに榎本を見る。

「あーもう、話が終わらない。投票でいいんじゃないですか」と西村は再び議論を戻す。

しかし、黒島が手を挙げて待っていた。

「この状況において投票は不完全な機構です。一人の意見が対等に扱われるという意味では最適解であることを認めますが、互いに2mの距離を保ちつつ、かつ他人の触れた物、つまり投票用紙などに非接触で行うことは大変困難と言えます。」

「じゃあ、どう解決すりゃいいってんだお嬢ちゃん」と浮田が苛立つ。

「例えば、手元にスマートフォンはありますよね。twitterなどのSNSで誰に投票するかを一つのアカウントに送信すればいいんです。あ、いや、だめだ、投票において重要な匿名性という因子を担保できない。いや、LINEであれば、しかし、個人の情報を妄に晒すことになる。んー、もう少し時間をください。」と再び議論は藪の中へ突き進む。

飛び交う意見に思惑が混じり、中庸を生み出せずただただ時間が過ぎる住民会。猛った苛立ちは弱者へ向かった。

「俺のせいだな。すまない。俺が悪いんだな。」と言いながら床島は西村の手元にあったダンボールを引き寄せた。そして、五つのマスクを開封し咳を浴びせた。

「他人を思いやらないからこうなるんだ!俺は悪役にでもなってやる!」と吐き捨てた。

管理人の奇行で住民達で盛り上がった熱は一気に冷えた。布マスクのためになぜあんなに真剣になっていたのかとそれぞれが疑問に思った。咳の掛けられたマスクを誰も欲さなかった。しかし、尾野は違い、全てを貰っていった。どうやらそれをリメイクしてコーヒーフィルターにするらしい。彼女にとっては二枚受け取る予定が六枚になって得をしたという勘定で、嬉々として帰っていった。

住民は2mの距離を保ちながら理事会室を出た。いくつかの住民が癖でエレベーターに乗ろうとしたので久住は激怒した。彼はエレベーターの前に立ち、腕でバッテンを作りながら、住民を階段に誘導した。

床島は心神喪失しており、西村に連れ添われ管理人室まで帰って行った。そこはカップ麺のゴミが散乱し、酸っぱい匂いも漂っていた。床島が申し訳なさそうに、部屋を片付けていると、七枚のマスクが出てきた。謝りながら西村にそれを渡した。しかし、彼は受け取らなかった。

「それは、あなたのマスクです。」と西村は言った。そして、続けて、「必要な人が使えばいいじゃないですか。一緒にこの危機を乗り越えていきましょう」と言葉を添えた。

あなたの番です マスク二枚編はこれにて完結。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?