#7 地方の保育園と東京の保育園の準備物を比較してみた

ちょっくら長いです。

地方に引越しして、4月入園に間に合わず、近所の保育園は一杯、保活し、書類を揃え、転勤先の夫からの書類でいろいろトラブルがありながらも、やっと山の中の、公立保育園が決まった。

私の実家の住宅街から車で20分。

娘を降したり、先生と挨拶していると往復1時間弱。

遠いけど仕方がない。

地方の山の中の公立保育園には頑張らなくても入れたらしい

入るまでは娘の2歳児クラスが何人かも教えてくれなかったけど、実は1歳児と2歳児合わせて1クラスで、娘を含めて5人の園児に対して、担任の先生1人、保育補助の先生が2人の大人が計3人と、とても贅沢で手厚い環境だった。

3歳児からは、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化のためか、たくさんいた。

私は書類を必死で書き、受かるかモヤモヤし、手書きの手紙まで付けたけど、結果、全くいらなかったのである…。

東京の「働くお母さん」に配慮した準備物

保育園に入園して、苦戦するのが準備物。

この公立園の準備物と格闘しながら、東京の保育園はかなり効率化した準備物だったのだな、と気づいた。

東京では新設2年目の認可保育園に入所ができた。

新設の保育園は口コミが少ないので実態の良し悪しは運次第だけど、実は入りやすい狙い目だったりする。

そして新しい園の方が、お昼寝コットや連絡帳アプリなど新しいものを最初から使ってくれている。保護者が「こうしてください」と意見を言わなくても、出来上がってるのだ。

(お昼寝コットは簡易ベッドのようなもので、全園に導入していただきたいくらい便利。駒崎美紀議員のブログが分かりやすかったのでリンクを貼らせていただく。)

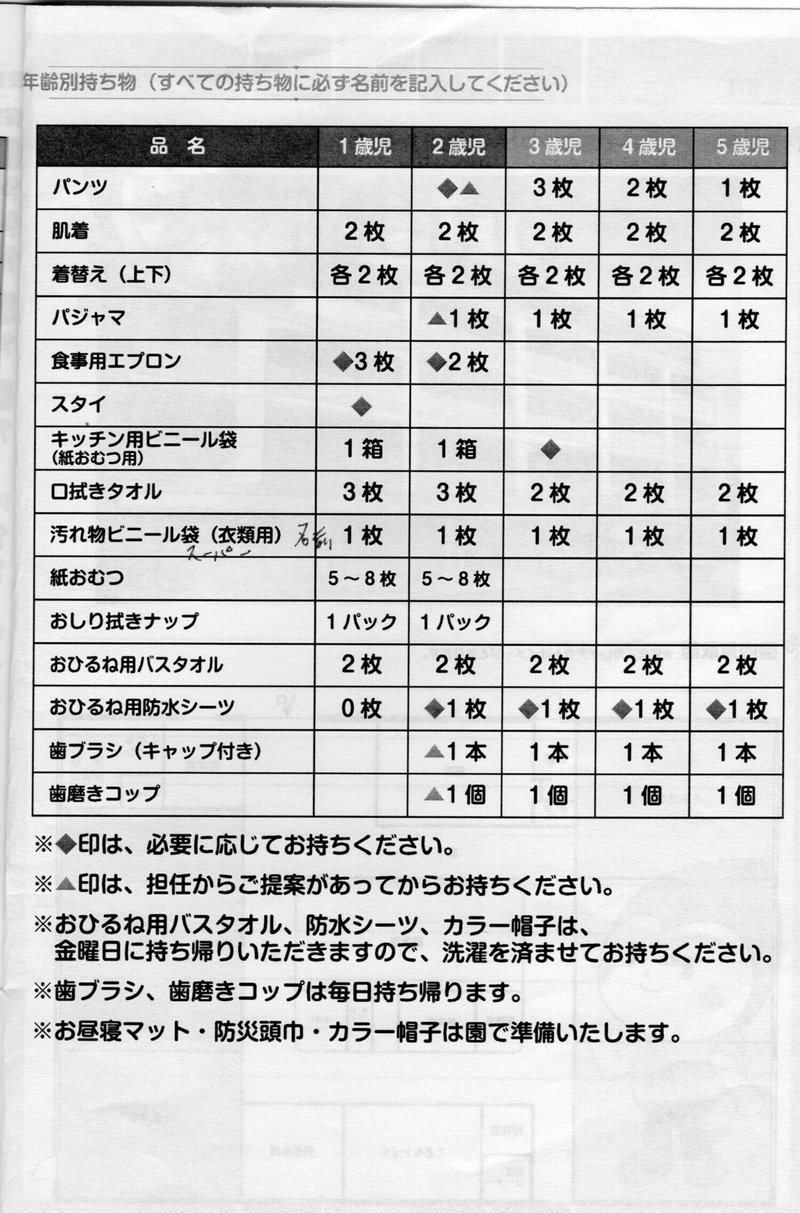

私が地方の公立園の準備物の多さにびっくりした感覚を共有していただきたいので、最初に東京の持ち物をご紹介する。

こちらが東京の持ち物の説明。

この1ページで終わり!

お茶は園が用意してくれていたので水筒などはナシ。

お昼寝はコットなので大物はバスタオルのみ(しかも家にあるものでOK)。

帽子や教材は園が購入し、みんなで使い回しなので保護者の負担ナシ。

連絡帳も何冊も使用したが、全て園が負担してくれた。

図に描くとこんな感じ。

(消費税を入れてみたりざっくりだったりと、値段がわかりにくくてスミマセン。)

正直、この約8,000円でも高いなあ...と思っていた過去の私に説教したい。

共働き家庭のために、よく考えられていたよ〜〜〜

地方の公立保育園の準備物の多さにびっくり

そして地方の山の中の、空きがあってすんなり入れた公立保育園の準備物。

とにかくとにかく、昭和から変わってない…?という印象。

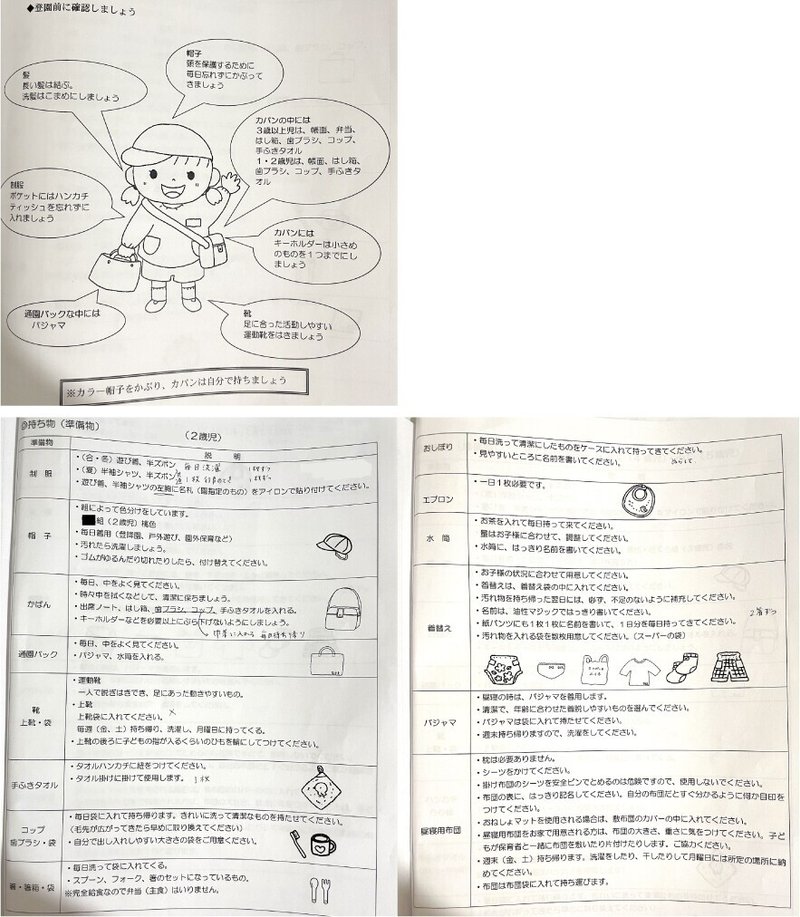

そして、私がこれを図で表すまでに、「園の持ち物のしおり」を解読する時間も必要だった。

私の書き込みがあり申し訳ない。

で、何を何個、どこに入れるの?(汗)

園児のイラストがあり、一生懸命つくられたものなのは分かるし、保育園の先生から口頭で説明もしてもらったけど、物が多い上に、分かりにくい…。

(そしてちょいちょい、鞄の中身を確認、など、指南のようなお言葉も入っている。)

先ほどの準備物の図を描いたのは、どちゃくそめんどくさいし下手すぎるけど、この地方の準備物が分かりにくすぎたからである。

そしてこちらが地方の公立保育園の準備物。

バッグと巾着、どんだけいるのさ!?

帽子、毎年買うの!?

フォークとスプーンと箸、保育園が用意してくれないの!?

しかもケース付きのもの指定...。毎日洗うの...?

私、全学年分の使いまわせるフォーク・スプーン・箸を退職金使って寄付しましょうか?と本気で考えた。

西松屋には布団セットやおしぼりセットが安く売ってあり、普通の保育園、幼稚園は、こんなに使うものを指定して買わせるものなんだな...と思った。

できるだけ家にあるタオルやハンカチで代用できる準備物にしてくれてた東京の保育園、感謝...。

教材と制服も購入しなくてはいけない

そして、園や、指定の店で購入の教材や制服。

ユニクロで1着500円程度でレギンスもTシャツも買えるこの時代に、長袖3,270円...?高い…。

しかもテレビでよくやる「なぜか潰れないお店」のような指定の店に買いに行く。

「クレヨン、マーカー、粘土などはご自分で用意していただいてもいい」と、園長がご好意で言ってくださったが、「他の子と同じにはなりませんが」と言われたので、まあ買いに行くの面倒だし...と園で注文してから後悔。特に日本製の良い品というわけでもなく、100均でよかったな...という印象だった。

自分で購入するもの 10,760〜13,420 + 教材費と制服 15,165

= 初期費用25,925〜28,585円。

これが入園時の初期費用としてかかり、西松屋、100均、指定の店を駆け回って用意した。

転園を前提にしているうちの家庭にとって、初期費用2万5千円はちと高い…。

なので私は地方の保育園の準備物を少し簡略化した

おそらくこの地方の公立保育園は、教育を重視する幼稚園寄りなのだと思う。

カバンを自分で持たせ〜など、教育の一環なのだろうけど、車で送り迎えをするこの地域。

駐車場から徒歩1分、ぐずる2歳児が鞄持っても…と思い、通園バッグはナシ。

私はスプーン・フォーク・箸は家でエジソンという子どもが使いやすいメーカーのものを使っていたので、それをジップロックに入れ、新規での購入はナシ。おむつの巾着は使わない、など、簡略化して、何か言われたら変えようという感じで進行した。

はあ、しかし、これを把握して、準備して、簡略化して...は大変だった。

しかもまとめてみると3つしか簡略化できてなかったんだな...(泣)

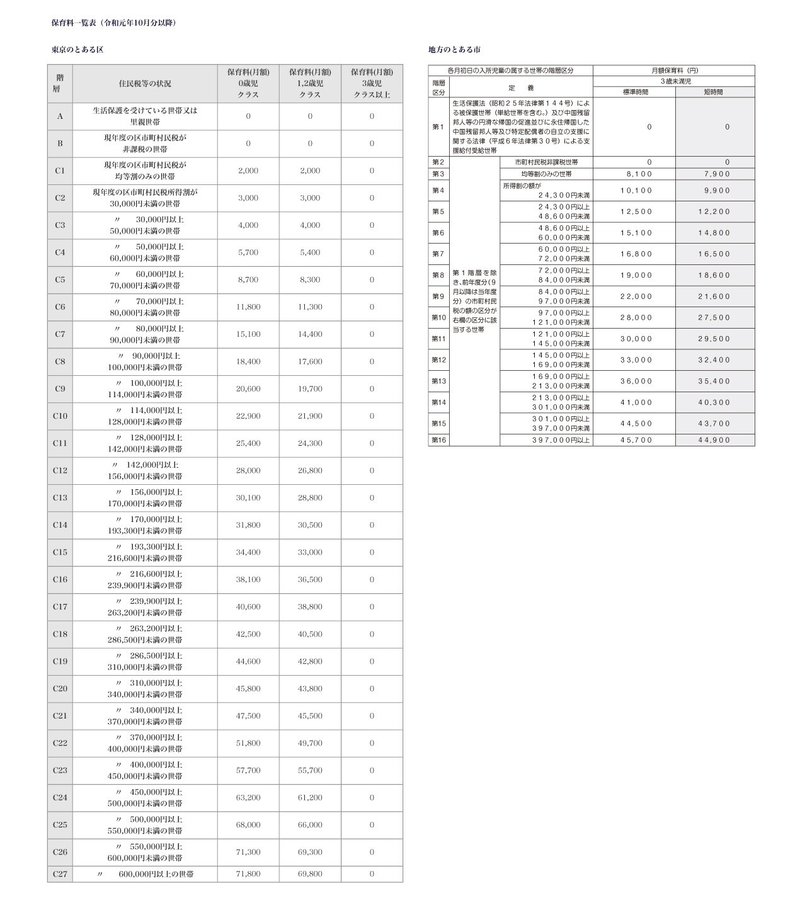

初期費用がかかる地方、だけど保育料は東京と同じ

約2万円ほど東京の保育園よりプラスして初期費用にかかっているこの地方の公立保育園。

じゃあ、保育料が安いの?と思ったところ

うちは、ほぼ同じ…

ちなみに、認可保育園は国からの補助金+園児の保護者の保育料で成り立っており、世帯収入によって保育料が変わるシステム。

世代収入が高い夫婦は、企業型保育園など、無認可保育園に行った方が安かったりする。

でも、認可保育園の方が園庭や教室の広さなど審査されて「認可」されている保育園なので、無認可保育園より環境がいいことが多い。難しいところだったりする。

私がいた東京の区と、今いる地方の認可保育園の保育料を比べてみた。

違うのは、収入が高い世帯の設定が東京の方が幅があり、細かい。

人口が多く、保護者に高収入の人がいる分、東京の方が子育て支援に税金が賄われ、教材費などに使えてるのか…?よくわからないけど、まあ、うちは保育料同じで、初期費用2万円プラスだった。(図を描いて疲れて雑な考察。)

そのほかにもPTA会費や写真購入、絵本代。

東京にはなかったPTA会費・年間3600円もあった。

写真代も年間3000円。

東京だと、連絡帳アプリから月に1回、自分で好きな写真を選び、1枚70円、ダウンロードだと1枚120円(高い!)で買えるシステムだった。

アプリの運用費にこの写真代が使われてるのかもね、と夫と話していた。個人的に写真ダウンロードは便利なので高くてもいい。

そのほか絵本代もあり、公立保育園、幼稚園が定期購入させてくれる、福音館のペーパーバックの絵本。

こちらはいい絵本で、以前からメルカリで好きなものを購入していたので辞退した。

東京のあの保育園はどうやってたんだろう?

東京の保育園は、クリスマスにスポンジ状のブロックのようなプレゼントもくれた。

お金は…?と思ったけど徴収されず。

引越しで退園するときに、コットの上に敷く薄手のお昼寝マットが入っていたので「間違ってましたよ〜」と電話したところ、「1年使ったものを次の子に使えないので、そちらは捨てていただいてもいいのでもらってください」とのことだった。

マットもくれるんかい…

金持ちすぎんかい…

どういう経営してたんだろう、あの東京の保育園...と思ってやまない。

でも一番の謎は、この愚痴を書くために、夜な夜な図まで描く労力を使った私自身である。。

共働き家庭のための保育園の準備物を!

保育園は幼稚園と違い、共働きだったり、保育が必要な家庭が入ることのできる施設。

忙しい家庭のため、できるだけ準備物は簡素化し、使いまわせるものは使いまわしてほしい。

洗い物を減らしてほしい。

お箸、おしぼりケース、水筒、布団…。

これを言いたいがために労力を使った!

(市の子育て支援課にはもちろん言ったが、暖簾に腕押しだった!)

実家の母にこの準備物のことを話していると「あんたらの幼稚園はそうだったから何とも思ってなかったけど、言われてみると帽子や箸は使いまわせるよねえ。」とのこと。

約30年、変わらないシステム...。変化を知らないし、知ろうとしてないのかなあ。

自治体によってこんなにも違うんだな、と学んだ出来事だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?