子どもを産むのはよいことか

要約

子どもを産むのはよいことなのかを倫理学の観点から考察した。はじめに、既存の代表的な倫理学理論では子どもを産むことを正当化できないことを確認した。次に反出生主義の立場から、子どもを産むのはよくないということを確認した。この考え方は、出生前診断や人工妊娠中絶などの今日の問題に興味深い示唆を与える。

0. はじめに

このnoteでは、子どもを産むことは倫理学的によいことなのかを考察した。ただし、筆者は倫理学の専門的な指導を受けたわけではないことを前提に読み進めていただきたい。それでも、子どもを産むのはよいことかという問題提起を重く受け止めるがゆえに、このnoteをまとめた。問いの提起並びに、反出生主義の手短な紹介を主な目的とする。

子どもを産むことは人間にとって重大である。特に子ども自身にとっては自らの人生が始まるので、産まれることは極めて重大である。したがって産まれてきたことがその子にとってよいことなのかを確かめることは必要不可欠である。また我々は子どもの人生を一方的に始めることができる。よって我々には子どもを産むことについて熟考する責任がある。

我々は直観的に子どもを産むのはよいことだと考えている。では、子どもを産むことがなぜよいのか思い浮かべてほしい。予想される答えの一例として以下のようなものがある。

「比較的よい人生だった私たちと同様に、子どもの人生はよいものになるだろう」

「子どもを産むのが人間の本能だ」

これらはいずれも子どもを産むよさの根拠にはならない。親の人生が比較的よかったからと言って、子どもの人生がよいものである保証はない。親と考え方が合わず、喧嘩ばかりして満たされない人生を送るかもしれない。子どもが深刻な障碍を持って生まれ、苦痛に満ちた人生を送る可能性もある。一度産まれてしまえば取り返しはつかない。また本能に基づいた行動が正当化されるのであれば、怒りのあまり闘争本能に基づいて人を殴ることも正当化される。あなたが浮かべた答えは「子ども自身にとって」産まれることがよいことの理由になっているだろうか。パターナリズムに陥ってないだろうか。ここで、まだ存在していない子どもの人生を評価するのは原理的に不可能だという意見があり得る。その通りだ。そして産まれてしまえばその子は存在しなかったことには決してならないため、なおさら子どもを産むことは保留されるべきである。ただし後述するが、この考え方はすでに生まれた人が死ぬべきだという主張にはつながらないことをあらかじめ断っておく。

1. 既存の倫理学理論

まずは既存の倫理学理論で、子どもを産むことのよさを根拠づけることができるかを検討する。代表的な理論として功利主義と義務論を取り上げる。

1.1. 功利主義

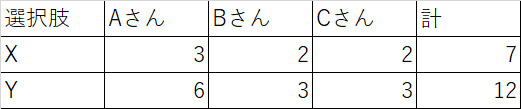

功利主義とは、ごく簡単に言えばみんなの幸福が最大化するように行動せよという立場である。同じ意味で「最大多数の最大幸福」という言い方がよく知られている。たとえば以下の表1のような2つの選択肢があったとすると、幸福量の合計が大きい選択肢Yが選ばれるべきだということになる。

表1 功利計算の例(各数値は幸福量を表す)

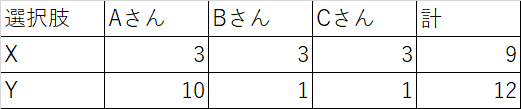

功利主義に基づくと、子どもを産むことのよさをどのように根拠づけられるだろうか。一つには、子どもが産まれることで両親が幸福になり、祖父母が幸福になり、親戚その他を含めたみんなの幸福の総計が増すという考え方がある。よって子どもを産むことはよいことだ、という主張が可能である。しかしこの主張は極めて弱い。なぜなら、仮に産まれた子どもの世話で両親が大きなストレスを抱えてその幸福量が大きく下がり、幸福の総計が子どもを産まない場合よりも小さくなるなら、子どもを産むべきではないという主張につながるからだ。そもそも、みんなが幸せになるからという理由は、産まれてきた子ども自身にとって説得的だろうか?もしこの論理が正当化されるなら、だれか一人に仕事をすべて押し付けて他のみんなが楽をすることも正当化される。これは功利主義そのものに向けられる批判であるが、幸福の総量でものごとを測る場合、以下の表2のような2つの選択肢でも選択肢Yがよい、ということになってしまう。これは明らかに直観に反するだろう。

表2 功利計算の極端な例(各数値は幸福量を表す)

これは功利主義が結果に注目する立場だから生じる問題である。そもそも功利主義ではAさん、Bさん、Cさんそれぞれの幸福量の変化はカバーできない。したがって、子どもを産むことが総計としてではなくその子にとってよいことであるかどうかは、功利主義からは導くことができないのである。もっとも、上記のような問題を避けようとする功利主義のバージョンも存在する。しかし、産まれることの「子ども自身にとって」のよさの根拠づけができないという本質は変わらないと考えられる。

1.2. 義務論

義務論の考え方をごく簡単に表すと、「~すべし」という義務に沿う行為はよく、沿わない行為は悪い。困っている人を助けるべきだ、などが義務の例である。義務論者の代表格はカントである。カントの考えをものすごく簡単にまとめると、理性的で自律している「人格」には尊厳が備わっており、人格を尊重すべきだ、となる。なぜならこのような人格こそが善い意志をもって道徳的判断を下すことができるからだ。ではここから子どもを産むことの良さを根拠づけられるだろうか。まず、乳幼児や胎児は、義務論が想定するような理性的で自律する存在とはいいがたい。したがって子どもを尊重すべきだという義務をそのまま導くことはできない。それでも直観的に子どもを産むべきだという義務があると考える人もいるだろう。しかしこれを義務にしてしまうのは危険である。なぜなら子どもを産みたくても産めない人がいるにもかかわらず、彼らが義務に背いているということになってしまうからだ。さらに言えば、なんらかの仕方で子どもに人格を認めたとしても、子どもを産むことの良さの根拠としては不十分である。尊重すべきだからといって、人格を新たに存在させるべきだという義務は導かれないからである。さらに言えば義務論からは、人格を単なる手段としてはならないということが導かれる。人格を尊重すべきであるからだ。すると、よく子どもを産む理由として挙げられる、子どもが欲しかったから、子どもはかわいいから、などのような理由は、子どもが手段として扱われていることに気づくだろう。したがって義務論から子どもを産むのがよいことだと導くことはできず、子どもを産む理由によっては産むべきではないという結論すら導かれる。

2. 反出生主義

以上を踏まえると、子どもを産むべきではないのかという疑問が浮かぶ。この問いに対してそうだと答えるのが反出生主義である。以下では反出生主義の代表であるベネターの主張に基づいて、子どもを産むべきではないということを確認する。

2.1. ベネターの反出生主義

この章の記述は、ベネターの『生まれてこない方がよかった』の主に第2章に基づく。このnoteでは簡単化のために荒くまとめているため、詳しくは同書を参照していただきたい。

ベネターの功績は、出生についてあくまで哲学的に考察し、子どもを産むべきかという問いを分析哲学の俎上に載せた点にある。ベネターは産まれてくることは常に害悪であり、従って子どもを産むべきではないと主張する。以下でその根拠を検討する。

2.2. 基本的非対称性

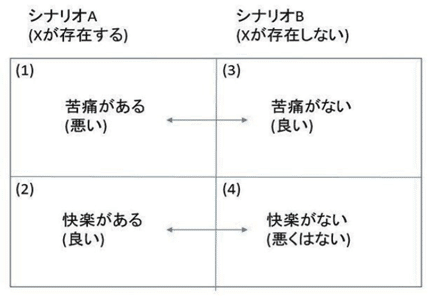

ベネターによると、快楽と苦痛が存在している場合と存在していない場合では非対称性がある。これは基本的非対称性と呼ばれる。具体的には以下のとおりである。

(1)苦痛が存在しているのは悪い。

(2)快楽が存在しているのは良い。

(3)苦痛が存在していないのは良い。それは、たとえその良さを享受する

人がいなくてもよい。

(4)快楽が存在していないのは、その不在がその人にとって剝奪を意味する

人がいない場合に限り、悪くはない。

これは図にすると以下のようになる。

図 基本的非対称性

図のシナリオAとBを比べた場合に非対称性が存在する。そして(4)における快楽の不在は(2)の快楽の存在に対して(剝奪でない場合に)悪くなはいので、存在しない方がよいということになる。ベネターはこの非対称性を比喩的に理解するために、病気さんと健康さんという例を挙げる。病気さんは発病しやすいが、すぐに快復する体質である。健康さんはすぐに快復する能力はないが、絶対に病気にはならない。病気さんにとって発病は苦痛であり、快復は良いことである。一方、健康さんにとって病気にならないことは良いことであり、快復能力がないのは悪いことではない。このとき健康さんの方が病気さんよりも望ましいのは明らかである。あくまで比喩ではあるが、理解の助けとしては十分だろう。以上より、存在するよりも存在しない方が良いことが導かれる。

少し話がそれるが、この主張は死亡促進や自殺推奨には決してつながらないことを注意してほしい。というのも、存在してしまったうえで存在しなくなるのと、そもそも存在しないことは全く異なるからだ。存在してしまったうえで存在しなくなる場合、存在し続けていれば享受していたであろう快楽が剥奪されることになり、それは悪い。ベネターはここで「始めるに値する生」と「続けるに値する生」を区別する。反出生主義が主張するのは、われわれの人生は始めるに値しないということである。しかし始めるに値しなかったが続けるに値する生は存在し得る。ここでもベネターは卑近な例をあえて提示してくれている。見に来なければよかったと思う程度につまらない内容だったが、途中で帰ってしまうほどではない映画を見たことはないだろうか。すなわち、生まれてこない方がよかったが、途中で死ぬほどではない人生というのは、反出生主義から矛盾なく導かれる。すると産まれてしまったわれわれにできることは、新たに人生を始めない、すなわち子どもを産まないことなのである。

2.3. 四つの非対称性

話を基本的非対称性に戻す。基本的非対称性を想定する根拠として、ベネターは4つの直観的に納得できる事実を挙げる。ベネターによれば以下の4つは基本的非対称性によってうまく説明できる。

①われわれは不幸な人生を送る人を存在させない義務を負うが、幸福な

人生を送る人を存在させる義務は負わない。

②子どもを持つ理由として、子どもをつくることがその子の利益になる

だろうからというというのは奇妙だが、子どもを持たない理由として、

その子が苦しむだろうからというのは奇妙ではない。

③苦しむ子どもを存在させてしまったときに、その子を存在させたことは

その子自身にとってよくなかったと後悔するのは理にかなう。

しかし幸福な子どもを存在させなかったことを、子ども自身にとって

よくなかったと後悔するのは理にかなっていない。

④われわれが遠くで苦しんでいる人について悲しむのは適切である。

しかしどこかに幸福な人が存在しないことを悲しむのは適切ではない。

以上の事実は、基本的非対称性によって最もうまく説明される(最善の説明に基づく論証)。

2.3. 人生の質(QOL)

反出生主義の根拠としてベネターは、基本的非対称性とは別にQOLの著しい低さを指摘する。『生まれてこない方がよかった』の第3章で、人生がどれほど悪いか、良さと悪さの差が人生の質の理由にはならない理由などが議論されているため、詳しくはそちらを参照していただきたい。ここではごく簡単にまとめておく。

われわれは人生において非常に多くの苦痛を経験する。怪我をすれば痛い。人間関係に悩むこともある。早い話が、産まれてしまえば必ず死ぬ。死がほとんどの人にとって大きな苦痛であることは言うまでもない。このように人生は非常に多くの苦痛に満ちているため、苦痛が存在しない方が望ましいのである。

もちろん、われわれは人生において快楽も経験する。しかしだからといって、苦痛に満ちた人生を強制的に始めてよいのだろうか。おいしい料理が提供されるが、必ず店員が殴り掛かってくるレストランを想定してほしい。これは筆者が想定したおかしな例だが、このレストランに他人を強制的に同意なしに連れ込む正当な理由は何一つないだろう。いくら人生に快楽が存在するとはいえ、苦痛が存在するのであれば、子どもを存在させるべきではないのではないだろうか。

3. 結論

以上の考察をふまえ、子どもを産むのはよいことかという問題提起に対する筆者の結論は、よくないことだ、である。ベネターの反出生主義に対しては、基本的非対称性の議論を中心に批判も多い。しかし重要なのは、仮にベネターの議論が否定されたとしても「子どもを産むのはよいことか」という問いは残り続けるということである。ベネターも前掲書第5章において中絶について議論しているが、出生前診断や人工妊娠中絶が技術的に可能になってしまった今日において、子どもを産むということを改めて考えることの重要性は高まっている。

4. おわりに

最後までお読みいただき、ありがとうございました。不十分過ぎる内容ではありますが、読者の皆さんが子どもを産むことについて考えるきっかけになれば幸いです。ベネターは『生まれてこないほうが良かった』の献辞で

両親に

私を存在するようにしてしまったけれども

そして兄弟に

お互いの存在は、自身にとって害悪であるとはいえ、

お互いにとって大きな利益であるところの

と述べています。筆者も家族や今の環境に感謝していますし、自分の人生は続けるに値すると考えています。そしてベネターの論理から、自分の人生が始めるに値しなかったということが帰結すると考えます。また筆者は子どもをかわいいと思いますし、産まれた以上はできる限り豊かな人生を送ってほしいと願っています。そしてこれから生まれてくるかもしれない子どもたちのことを考えるがゆえに、子どもを産むということについて、ちょっと待ったと問いかけた次第です。

反論、質問、コメントなど、心よりお待ちしております。

5. 参考文献

倫理学理論については主に以下の文献を参考にした。

伊勢田哲治(2008) 『動物からの倫理学入門』 名古屋大学出版会

加藤尚武(1997) 『現代倫理学入門』 講談社学術文庫

品川哲彦(2020) 『倫理学入門』 中央公論新社

ベネターの著書は以下の邦訳を参照した。

デイヴィッド・ベネター. 小島和男・田村宜義(訳) (2017) 『生まれてこ

ないほうがよかった ー存在してしまうことの害悪』 すずさわ書店

反出生主義については、以下で近年の動向が手際よくまとめられている。

青土社 (2019)『現代思想 11 月号 : 特集=反出生主義を考える「生まれてこ

ない方が良かった」という思想』青土社、vol.47-14

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?