シテ島に関する雑感

シテ島よりもパリ、と言ったほうが通りは良いのかも知れないが、有名なノートルダム大聖堂のある島のことだ。

芸術の都と呼ばれることのあるこの近辺だが、いつの頃からそのように呼称されるようになったのだろうか。

シテ島はセーヌ川の中州の事であり、パリの中心部に位置している。

古代ローマ時代から人間が居住しており、中世には王朝や司法庁舎が建てられた。

革命の際にはバスティーユ牢獄襲撃の発端となった場所でもある。

そしてノートルダム大聖堂やサント・シャペル等の歴史的建造物もあり、中心部に相応しい要衝となっている。

この文化の中心地は、その重要度から古くから記録が残っている。

それを年代順に並べてみた。

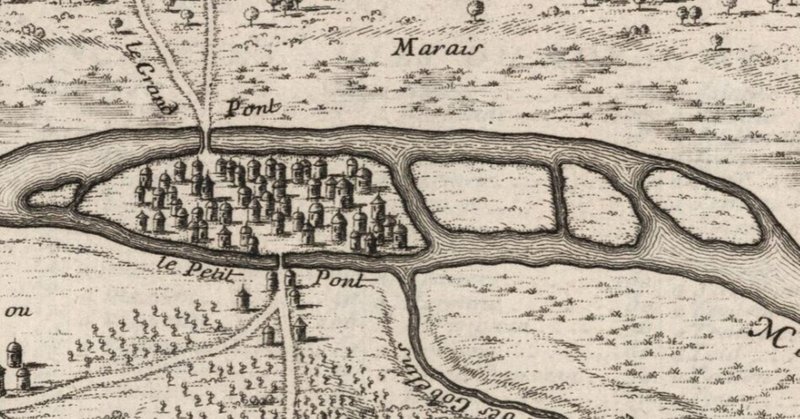

上から新しい順にシテ島、及びその付近の俯瞰図が記録されている。

こうしてみると早い時期から要塞化が進んでいることがわかる。

どこかのタイミングで分割されていた島を埋め立て、ひとつの島として運用していることもわかる。

面白いのは、これより更に古い地図だ。

シテ島及び対岸には何もなく、テキストにはイチジクなどの栽培がおこなわれていることが記されている。

まさに田舎、という風情に相応しい。

実際に地図のテキストにも「田舎の家」という表記がある。

そしてシテ島には何か建物があり、すでに多くの人々が居住していることがわかる。

この建物、よく見てみると・・・。

何か奇妙な感がする。

当時の家は円筒形で屋根にはアンテナ(避雷針?)のようなものが突き立っているのだ。

屋根の形状もドーム状のものから円錐のものまである。

ここに移住してきた人々が、こうした家屋に住む、というルーツがあったのだろうか。

よく見られる角ばった建造物とはかけ離れている。

これは倉庫か何かで、他に家屋の表記方法が無いのかと言えばそういうことでもなく、寺院などは我々の知っている形状や屋根を持っている。

昔の人々が好んで住んでいた家、というものがこうした形状をしていたのかどうか、ということが解らない。

木造なのか石造りなのかも不明。

屋根のアンテナのようものが何故あるのかも解らなかった。

避雷針の重要性が広く普及していたのだろうか。

というより、どのようなアプローチで昔の民家を調べればよいのかが解らなかった。

これらの家屋には何か謂われや秘密めいたものがあるのだろうか。

あるのかもしれないし、無いかもしれない。

ともかく、この人々が移り住んだことにより、セーヌ川の中州がわずかな期間で劇的に変貌を遂げたということだけは理解できた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?