戦前古書に見る、ベトナム高原鉄道『達拉(ダ・ラット)線』のこと

先の記事「仏領インドシナ(ベトナム)にあった日本商社・大南(ダイ・ナム)公司と社長松下光廣氏のこと その(1)|何祐子|note」に書きましたが、戦前の南満州鉄道株式会社(満鉄(まんてつ))の中に『東亜経済調査局』がありました。元々ここにお勤めでした大川周明先生が、満鉄・外務省・陸軍省の出資を得て『東亜経済調査局付属研究所』、通称『大川塾』を東京の阿佐ヶ谷で開所したのが1938年です。

第一期生の卒業は1940年3月。この大川塾卒業生の多くを現地雇用したのが、1922年に仏領インドシナのベトナム・河内(ハノイ)で創業した、松下光廣社長の『大南(ダイ・ナム)公司』でした。

そういった背景の為でしょうか、戦前の仏領インドシナ関連書を探すと、時にやたらと精巧、精密、完璧、時にマニアック、、😁😊とも云える、素晴らしい内容の本があり、それはいつも『東亜経済調査局』の本です。

当時の『南満州鉄道株式会社』は、日本の頭脳と云える帝大卒超エリートの方々が集結していたと聞きますが、本当に現在とは全く比べ物にならない、研究内容レベルがケタ違いで、『満鉄東亜経済調査局』が昭和16年(1941年)に発行した『南洋叢書 仏領印度支那篇』という本の『第11 交通及び通信・鉄道』項に、仏領インドシナ連邦の鉄道状況が詳述されています。

ベトナムの鉄道と云えば、、、ベトナム中部高原の避暑地・ダラットに、何故かとてもお洒落で素敵な駅舎と、短い沿線があります。あの『ぽつーーん。』とした、あそこだけ時間の止まった様な雰囲気。。。😅😊 ”はて、歴史や如何に?!”と、ずっと気になってたので、ベトナム鉄道の始まりとダラット線について少々纏めてみました。

******************

『第11 交通及び通信・鉄道』

…仏領印度支那(インドシナ)諸邦の中、最も交通に不便なのはラオスで、(中略)之に対し、交通機関に最も恵まれているのは東京(トンキン=北部)と交趾支那(コーチシナ=南部)である。

インドシナの鉄道建設史は、1881年西貢(サイゴン)、美萩(ミトー)間の建設工事に創まるが之は個人企業によるもので、多額の資金を要した事業としては、1896年8千万フランの公債を募集し以て植民地開発の工事計画が実行されたことに創まる。即ち河内(ハノイ)、同登(ドン・ダン)間の鉄道建設工事がこれである。

******************

この頃の交趾支那鉄道は、「西貢(サイゴン)-美萩(ミトー)線」、「土龍木(ト・ヤウ・モット)-洛寧(ロク・ニン)線」などの支線があったそうです。しかし、意外に地方線が少ないその理由は、

「河水に依る輸送が発達し、且つその反面幅の広い河川が多いため、鉄道建設工事が困難なことからもその一原因をなして居る。」

そうですよねー-。💦💦 当時からフランスも持て余していた南部ベトナムの鉄道開発事業。。。

近年、日本ODA援助でホーチミン市に建設中の都市鉄道(1号線)も、着工は2008年で元々の完成予定は2017年でした。。。なんと既に丸6年も遅れてますねぇ。。。😵💫😵💫😵💫

そして、この⇧「個人企業による西貢・美萩(サイゴン・ミトー)線」とは、「…1881年に工事着手、1885年に竣工された仏印最初の鉄道」だそうです。

全線の延長70㎞、「サイゴンとミトーの2重要都市を連絡する関係上、同地方の産業的、経済的発達に重大なる寄与をなしていた」とありますので、サイゴンと直通鉄道で繋がっていた当時のミトー(Mỹ Thơ)市内の繁栄振りは、きっと今とは比べ物にならないでしょう。。。

******************

インドシナの鉄道建設史上一紀元を計画するものとしては、(中略)…ハノイよりサイゴンを経て金邊(プノンペン)に至るインドシナ縦貫鉄道(総延長1,627㎞)と滇越(てんえつ)鉄道の2大幹線の建設を計画し、1898年の本国議会に於いて之が建設資金の一部として2億フランの公債を発行する権限を獲得した。

…縦貫鉄道の建設は、北部は1899年、南部は1901年から開始され、(中略)…本工事が竣工し、ハノイとサイゴンを結ぶインドシナ縦貫鉄道が全面開通されたのは1937年である。

実に、1893年ドゥーメル総督に提案せられてより40年の歳月を閲した訳である。

******************

この「インドシナ縦貫鉄道」内のハノイ-サイゴン区間が、ベトナム戦争終結後にやっとこさ修復、復元された現在の南北統一鉄道なのかと思います。

「滇越(てんえつ)鉄道」の「滇(てん)」とは「雲南省」のことです。大東亜戦争中の「援蔣ルート=英米による蒋介石の重慶政府援助物資運搬ルート」の一つでして、海防(ハイ・フォン)港で陸揚げされた物資が続々と重慶まで運ばれたそうです。

******************

官営鉄道の車両は、(中略)機関車は最新のものに旅客列車用としてはテンホイール・タイプがあり、貨物列車用としてはコンソリデーション・タイプがある。客車は旅客輸送が4等級に分かれているので之に相当する車両が準備せられ、インドシナ縦貫鉄道の急行列車の如き相当に優秀なものもある。

…縦貫線の支線としてはツールチャム(Tourcham)からランビアン高原の避暑地、達拉(ダラ=ダラットのこと)に至る延長84㎞の達拉線がある。

…達拉(ダラ)線は、一部アブト式の運転法を行っているので、この区間には特別の機関車を使用している。…勾配は非常に強く、クロンファから先には100分の12に達するものがある。

******************

戦前の日本の本には、ダラットは「達拉(ダラ)」と書かれています。

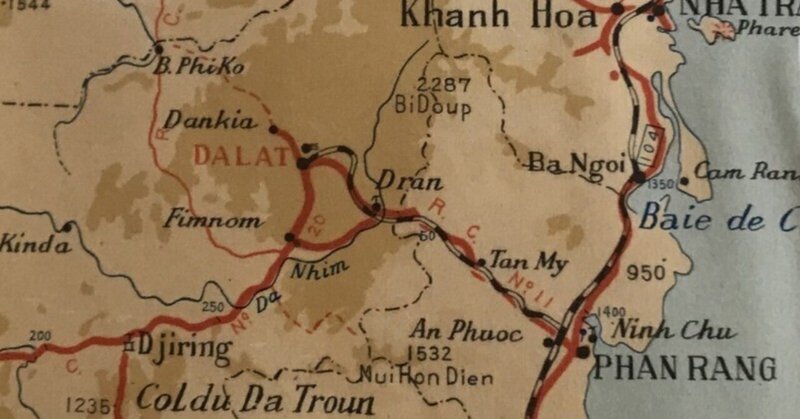

一番上⇧に1940年頃のベトナム鉄道地図を張り付けましたが、この「ツールチャム(Tourcham)駅」が、現在の「タップ・チャム(Tháp Chàm)駅」です。「クロンファ(Krongpha)」は、現在の「ソン・ファ(Sông Pha)駅」。ネット情報にも勾配120%、標高163mとあり。

先の記事「ベトナム独立運動家の見た日露戦争直後の明治日本・見聞録 その(1)」に、ベトナム独立運動家の潘佩珠(ファン・ボイ・チャウ)自伝の翻訳著書『潘佩珠伝』の著者内海三八郎氏の、ベトナム鉄道の想い出に関するこのような文章を載せましたが、

「北部ヴェトナムには、仏越戦争勃発(1946年暮)まで4等車があり、野菜、魚、豚、鶏、アヒル等、何でも車内に持ち込むことが許されていたので、潘は日本にも4等車があると思い込んでいたのであろう。」

なるほど、商用で戦前仏領インドシナでの滞在歴の長かった内海氏のご証言通り、確かに「旅客運輸は、4等級に分かれ、4等車には荷物の持ち込みが自由」だったようです。

「4等は0.009ピアストル(=仏領植民地通貨単位)で、非常に低廉」。。。豚も魚もアヒルも同乗OKなら、当然そうでしょう。。💦💦

******************

達拉(ダラ)線

本線は、縦貫鉄道のツールチャムからランビアン(Lang-Bian)高原の避暑地達拉(ダラ)に至る延長84㎞の鉄道である。

ツールチャム、クロンファ間の41㎞は、…1919年に完成され、更にクロンファ、達拉間の43㎞は1921年着工、1932年に竣工を見た。クロンファを発して10.4㎞進めば、平原から900mの高位にあるベルヴェ峠に達する。この間8.2㎞はアブト式鉄道を採用し、その勾配は100分の12である。ベルヴェから先は普通様式の鉄道に拠り分水嶺を越えてドラン(Doran)に、之より第2のアブト式鉄道を以て安南山脈の第2副峰を登りアルブルアロワイエーに達する。アルブルアロワイエーは、ランビアン高原の延長をなす山嶽の端に位置し、同地を経て、15㎞の普通鉄道に依り、達拉(ダラ)に至るのである。

******************

ネットで調べましたら、現在はこの「ベルヴェ(Bellevue)峠」駅の名を「エオ・ゾー(Eo Gió)駅」、「ドラン(Doran)駅」は「ドン・ズォン(Đơn Dương)駅」。そして、「アルブルアロワイエー(Arbre Broyé)駅」は「チャム・ハィン(Trạm Hành)駅」へ名前が変更されてます。しかし、この区間の修復、復元は未だならずに、現在のベトナム地図と見比べますと、現在稼働しているのは「アルブルアロワイエー(Arbre Broyé)=チャム・ハィン(Trạm Hành)駅」を過ぎ山を登り切った勾配の無い区間「チャイ・マッ(Trại Mát)駅」から終点「ダ・ラット(Đà Lạt)駅」だけ、ということになると思います。

これなんですねーー。あの『ぽつーーん。』と時間の止まった様な雰囲気は。。。長い長い戦火の中、爆撃で焼け落ちなかったこの区間だけが辛うじて遺っていたか、或いは単に技術者不在と資材・メンテナンスの長期欠乏でしょうか。。。

******************

同地は、ランビアン高原の最高点(標高1,500m)にある市街で、空気清冷の好避暑地である。

比較的近距離にあるサイゴンからは、年々多数の避暑客があるが、更に国酷暑の候に官営鉄道はハノイからも臨時列車を出して避暑客の誘致に努めている。ホテル、別荘、その他避暑地としての設備は極めて良く完備し、総督、その他名士の別荘が集中している。

******************

サイゴン(=現在のホーチミン市)から避暑地ダラットまでの直行列車列車が当時あったとは。。。いいですね!😊 ダラットは避暑地として最高ですが現空港の立地も陸路バスのサービスも微妙なものがあり、😅 未だにアクセスが不便なままなんですから。

先の記事「仏領インドシナにあった日本の旧高専校『南洋学院』のこと」の、旧サイゴンにあった日本の外地校卒業生亀山哲三氏のご著書『南洋学院』に、『ダラット夏季錬成』の想い出が書かれています。

「…ガダルカナル・アッツの玉砕、山本五十六提督の戦死という戦局もあった。7月から8月にかけて、…私達にはダラットでの錬成が企画された。

…大喜びで西貢(サイゴン)駅から印度支那鉄道に乗り込む。白い硅砂の浜と紺碧の南支那海…、この青い海の先の島々で、血みどろの戦いが繰り広げられているとは思えなかった。

停車する駅ごとに、物売りと掛け合いを楽しんでいたら「ツール・チャム」駅に着いた。ダラットへはここで乗り換えになる。駅名の「ツール・チャム」は「チャムの塔」の意で、西側の山の斜面に先住民族チャムの彫った大きな摩崖仏が私たちを見下ろしていた。

…支線に入るとすぐに急な登り勾配で、機関車が喘ぎ喘ぎ進む。高度が増すにつれて大気が爽やかに澄みきって下界の湿気を抜け出た感がする。途中駅の「ドラン」周辺からは、窓外に広大なコーヒー園、茶のプランテーションが拡がった。終点のダラット駅では、ホームに降りて、この洒落た駅舎に目を瞠った。フランスが印度支那を代表する避暑地と称するだけあって、色とりどりの花壇、白い鉄の柵、構内も駅前広場もあか抜けたもの、…駅の前からなだらかな丘の道になっていて、左手は市場・店舗・役所のある町、その一廓をそれると、明るい瀟洒な別荘(ビラ)がミモザの花木に囲まれて続いている。教会の尖塔も見える。

…右手の丘にはイエルサン中学校(リセ)が青い空を限り、左手はボートを浮かべた大きな湖。ラック・スーピルという呼び名は直訳すると”嘆きの湖”だが、何を嘆くのか。

…湖の向こうの斜面はゴルフ場、牧場の牛の群れも見える。それらの背後に姿の良い高い山が聳えていた。ランビアン山というそうだ。…」

『南洋学院』より

最近ネット情報に、この「ツールチャム(Tourcham)からランビアン高原の避暑地、達拉(ダラ=ダラットのこと)に至る延長84㎞の達拉(ダラ)線」は、結構以前から修理、復元が議題に上っており、去年辺り外国投資を迎え本格的に動き始めたとありました。もしかして、何年後かにはハノイやホーチミン市からダラット駅まで直行列車が走るのかも。

「復活!!達拉(ダラ)線」。今から楽しみです。😁😁

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?