ゲーム分析#06_Slay the Spire

1. はじめに

今回はSlay the Spireの分析を行っていきます!

まだクリアはできていないんですけどね・・・

好きなので作りたくなった次第です!

ちなみにサイレントが好きです。

今回の目標は、

非戦闘時でもプレイヤーに遊びを提供できる理由は何か

戦闘の中でどのようなフィードバックが生まれ、どのようなゲーム体験に繋がっているのか

以上の2つです。

以前のランダム性について書いた記事で、

Slay the Spireは意思決定×研究のゲームで、膨大なランダム要素があることを書きました。

意思決定は予測不能な状況への対処をする楽しみ。

研究は、不確定要素のある中で、最も自分の望ましい状況を作り出す確率を上げる工夫をする楽しみなので、

どちらもランダムな状況を挑戦の中心に据えているんですね。

大量のランダム要素をプレイヤーのストレスにならないように

楽しみに変換しているゲームデザインの工夫を見つけられたらと思います!

2. 基本情報

・タイトル Slay the Spire

・ジャンル ローグライクカードゲーム

・人数 1人

・発売年度 2017年11月14日

・ハード PC、PlayStation 4、Nintendo Switch、Xbox One、iOS

・価格 ¥2,570

・開発 Mega Crit Games

・販売 Mega Crit Games、 Humble Bundle

・売上 現在の詳しいデータ見つけられなかったですが、

ボードゲーム版のクラウドファンディングが2000万円超え

3. 感想

もっとも面白いと感じた点

毎ターン手札が入れ変わるドミニオンと同じ仕様のため、カードの回転率が高く、カードのコストの単価も低いため、自分のターンにたくさんの行動ができ、コンボを発生させやすい点。

また、ローグライク要素で、入手できるカードがランダムのため、状況に

合わせて戦略を組み立てる楽しさがあります。

微妙に感じた点

これらのデッキビルドや育成シミュレーターなどの最初から最後まで積み重ねていくゲームでは、序盤に望んだ展開にならなかったらリセットすることが最適解になってしまうこと。

→どう対処する?

カードゲームや、Vampire Surviversにあるような条件付きのマリガンを採用する?カードとの一期一会感(ローグライク要素)は薄くなるかも?

また、取り返しのつかない選択を重ねていくゲームの中では、一回のプレイ時間が長いため、選択のミスに対しての罰が重いような気もする。(ここは人によって感じ方が変わるとは思いますが…)

→どう対処する?

過去の選択を一度だけやり直せるとか。

操作感の感想

使用可能アイテム(ボタン)のポーションと、使用できないがヘルスやお金が同一レイヤーにあるため、最初の方はポーションの使い忘れが多発した点が微妙に感じたが、その他の点は苦も無く楽しめた。

→どう解決する?

ポーションのUIを分かりやすい位置に動かすとか。

アトミックチャレンジ(最下層のチャレンジ)の感想

目標に対しての感想

目標を達成する手法も様々で、自身で小目標を達成することが可能なため、

やらされている感がなく、主体的に課題解決をできるため、フロー体験にはいりやすくなっているように感じる。

4. 主体性構造モデル

創発を表す濃い矢印が多く、かなり特徴的なモデルになったと思います。

デッキを強化する部分が、ローグライク的で

実際の戦闘はデッキビルド型のカードゲームという

どちらも創発性の高いゲームモデルで、

相互排他性の強い選択が多いことが理由となります。

ゲームデザインにおける相互排他性とは、ある特定の選択をするとき、そのプレイヤーは他の選択をする機会を失うということです。

ターンベースのゲームはこれが顕著で、

例えば、ドラクエでは『メラ』を選択したターンに

同一のプレイヤーで『ホイミ』を選択することができないということです。

勿論、ターンベースでないリアルタイム制のゲームでも相互排他性はありますが、そもそもプレイヤーに与えられている時間の絶対量が多いため、

あまり強力な制限とならないことが多いです。

その点、Slay the Spireでは、非戦闘時は、エネミーと戦えば、並列した他の選択(休憩とか)を取ることはできませんし、戦闘時もエナジーの兼ね合いで、手札すべてを使いきれないことは多々あります。

このように、自分の今後に大きな影響を与える意思決定の数が圧倒的に多く、ローグライクの特徴でもあるランダムなダンジョン生成のため、遊ぶたびに違う体験をプレイヤーに与えてくれるのです。

5. マキネ―ション

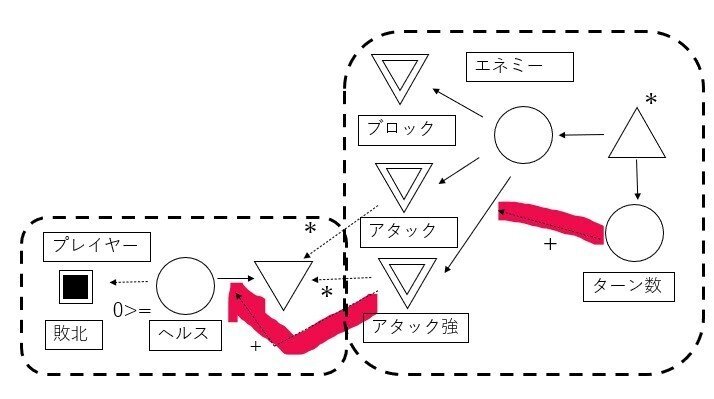

続いて、マキネ―ションでは、1つの戦闘にフォーカスした分析を行いました。また、プレイヤーの行動は、『ストライク』と『防御』に絞って作りました。なので、最も単純化した形がわかることになります。

(ストライクと防御は、どのキャラでも最初に共通して持っているカードです。)

ここでわかることは、ターン数を重ねてもプレイヤー側のリソースが変化するフィードバックが無いということです。

具体的には、ShadowVerseでターンが進むごとにPPの量が増えていくようなことです。

システムがプレイヤーの行動を変化させることがないため、

プレイヤーが一貫して同等のリソースでやりくりすることになります。

つまり、最初から全てのアクションを使用可能(例外もありますが)で、基本的にはその状態が変化しないということです。(すべてのアクションが常時使用できることは、ローグライク側の定義にありますね)

しかし、これだけではゲームが進行してもダイナミクスが生まれません。

では、どこでダイナミクスを生んでいるのか。

次はそこを見ていきます。

下の図3は、エネミーのアタック周りを表した部分です。

赤いマーカーで示した部分が、ターンを経過するごとにエネミーの攻撃が苛烈になっていくことを表しています。

具体的には、ターン数を重ねるごとに『アタック強』が発生しやすくなり、『アタック強』を発動するたびにプレイヤーの被ダメージが上昇する。(『アタック強』は、通常攻撃より強い攻撃のモデルとして使っています)

ここから分かることは、プレイヤー自身のできることはターンを経過しても変わりませんが、相手の攻撃が激しくなるため、ストレステストのように、どこかの段階で攻撃に対処できなくなったプレイヤーから脱落していくという仕様になっています。

これは、複雑度のエスカレーションというデザインパターンで、テトリスやPhasmophobiaなど元々あるプレイヤーを負けさせようとするシステム(ブロックの落下・ハント)が時間経過でどんどん強くなっていくパターンです。

つまり、数ターンに一度(早いサイクルで)もしくは、ほぼ毎ターン強力な攻撃が来るのを防ぎながら、火力を出していくことがこのゲームの基本的な遊び方になります。

攻撃面に関しては、瞬間的な火力でも、持続的な火力でも、それぞれのプレイスタイルで遊べる(相手がメタってきたりもしますが)ようになっている反面、防御面に関しては、コンスタントに高いブロック値を必要とされるため、タイトなゲームプレイとなり、緊張感のある体験となります。

なぜこのようなシステムになっているのかを考えると、

ドミニオン型のカードゲームと相性が良いためだと思います。

毎ターン手札が入れ替わるため、各ターンに無駄が出ないようなデッキビルドを目指します。ドミニオンで序盤に資産のカードを集めないように、このゲームも不必要なカードを除外して、カードの回転率を上げ、強い行動をなるべく毎ターン作りたいゲームです。ただし、遊びの多様性を確保するため、攻撃に関しては、「強い行動」がビルドごとに異なり、どのタイミングで高火力を生み出すのかもビルドによります。なので、「強いデッキを構築できているのか」の判断の指標として「コンスタントにブロック値を生み出せるか」でプレイヤーを試しているわけですね。

この仕様があるからこそ、ヘルスの回復手段が限定的なのだと思いますし、

それを優しく教えてくれる「アイアンクラッド」が初期キャラなのは

納得ですね!

続いて、プレイヤー側ができることを見ながら、どのように複雑度のエスカレーションに対応していくのかを見てきます。

下の図がプレイヤーの最もシンプルな行動を示したマキネ―ションです。

毎ターン5枚の手札と3つのエナジー(カードの使用に必要)が与えられ、

ストライクか防御が実行できます。

下の図のように、1ターン当たりの最大ダメージは24、最大ブロックは15となっています。

ここで、先ほどのエネミーのマキネ―ションを思い出して欲しいのですが、

複雑度のエスカレーションによって、ターンが進むごとにエネミーの攻撃は強力になっていきますが、プレイヤー側はこのままではいつかブロックのリソースが足りなくなり、ゲームオーバーになります。

つまり、ブロックのリソースの生産量を上げることが必要となります。

ここで気づいたのですが、このゲームメカニクスは実はカードゲームに限定されず、多くのゲームで採用されているものです。

例えば、ボードゲームの『アグリコラ』で「収穫」のタイミングで食料を支払えるように、食料を増やし(≒ブロック値を生み出す)、それに加えて勝利点を集める(≒ダメージを生み出す)ために家畜を殖やしたり、建築を行ったりすることと同じです。

ここで共通しているのは、以下の4点で、こういったリソースの生産を最大化していくメカニクスをエンジン構築といい、RTSなどのジャンルで多く見られています。

一定間隔でリソースの徴収が起きること

徴収されるリソースの量が増加していくこと

勝利のためにその他のリソースも必要なこと

リソースを増やすことがゲームから与えられるメインの挑戦になること

では、どのようにリソースを増やしているのでしょうか。

その答えがデッキ構築です!

『アグリコラ』で食料を生産するのにワーカーが必要なように、

『Age of Empire』で資源を生み出すためにユニットが必要なように、

Slay the Spireではカードがないとダメージやブロックを生産できません。

マクロで見ると、下の図のようにデッキ構築によりデッキ自体を強化し、

ミクロで見ると、構築されたデッキで戦闘中にリソースを生み出すエンジンを作り出しているわけです。

このゲームがリソースを生み出すことを重要視しているとわかるカードの例を長期的なリソース供給と短期的なリソース供給に分けて紹介します。

長期的なリソース供給の例

使用回数に応じて強化される『ランページ』や、永続的にブロック値を強化する『フットワーク』、ターン毎に強くなる『ダークオーブ』などは長期的・時間をかけてリソースを生産します。

短期的なリソース供給の例

反対に、次のターンのエナジーを増やす『先読み』、次のターンのダメージそのものを増やす『幻影の暗殺者』、使用したターンが最も効力を発揮する『認知偏向』など、短期的なリソースの供給を行うカード達です。

これらの組み合わせがゲームプレイに幅を生み出し、様々な方法でゲームシステムから与えられるチャレンジに取り組むことができるようになっています。

6. まとめ

今回は、以下の2点を理解することを目的に分析をおこなってみました。

非戦闘時でもプレイヤーに遊びを提供できる理由は何か

戦闘の中でどのようなフィードバックが生まれ、どのようなゲーム体験に繋がっているのか

自分の中の結論としては、以下のようになりました!

単なる戦闘準備に留まらず、相互排他性の強いデッキ強化システムと、ビルドシステムが「デザイン」、「意志決定」の二つの要素で遊びを提供しているため。

複雑度のエスカレーションを基軸に、プレイヤーの抵抗戦略として様々なカードを組み合わせてゲームをプレイする。ビルド毎に強力な攻撃パターンの構築と共にコンスタントなブロック値を生み出すことが求められる。

以上の要素を組み合わせて、デッキ構築でデッキ自体のパワーを強化し、個別の戦闘ではそれらのカードを活用して、長期的なリソース生産、短期的なリソース生産を組み合わせて、ダメージとブロック値の最大化を目指す高速なイテレーションによって、ビルドを研究する楽しみと、デザインした戦闘を作り、敵を倒す楽しみを与えている。

今回は以上です!

また次回~。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?