ゲーム分析#05_OCTOPATH TRAVELER

1. はじめに

今回はオクトパストラベラーの分析をしていこうと思います。

オクトラといえば、2月にⅡの発売を控える人気RPGですね。

8人の主人公それぞれの物語が絡み合いながら進展していくRPGで、HD-2Dの絵作りが特徴的ですよね!

最初の選択で、筆者はトレサを選びました!

今回の目標は、

BPを使った連続行動がどのようなダイナミクスを生むのか

8人の主人公と、専用アクションがどのようなゲームプレイを生むのか

この2つに着目して考えていきます。

2. 基本情報

・タイトル OCTOPATH TRAVELER

・ジャンル RPG

・人数 1人

・発売年度 2018年7月13日

・ハード Nintendo Switch、 Android、 Xbox One、

Project xCloud、 Google Stadia、 Microsoft Windows

・価格 希望小売価格: パッケージ版 7,800円

・開発 スクウェア・エニックス、アクワイア、ORCA

・販売 スクウェア・エニックス

・売上 全世界累計出荷・DL販売300万本超え

3. 感想

もっとも面白いと感じた点

オクトラを遊んで、もっとも面白いと感じた点は、

相手の強い攻撃のタイミングに合わせてブレイクできるように、

戦略を考えながら戦闘を行うことが面白く感じました。

→なぜそのように感じたのか

1回の戦闘中に、小目標が生まれるため、戦闘を小分けに考えて、小さな目標から段階的に達成することで戦闘に勝利できるシステムだから

→なぜそのシステムだと面白いのか

プレイヤーが自身で、勝利という目的のための目標設定を直観的に行え、そのための戦略を作る楽しみと、達成感を感じる機会を最大化しているため

微妙に感じた点

オクトラを遊んで微妙に感じたのは、

1章と2章の境目の進行度の時に、2章の舞台になる街を越えた所の敵と、それ以前の敵で獲得できる経験値が大幅に違うことに気づくのが遅れて、

コスパの悪いレベリングをすることになったこと。。。

操作感の感想

ブーストを使用するときの音と、色の変わる演出、煙のようなエフェクトと画面の発光が単純なボタン入力であっても入力に思わず力が入るような操作感になっていると感じました。

目標に対しての感想

オクトラの目標設定の特徴的な点は、主人公が8人いて、

それぞれが個別に進行するストーリ―を持っているため、

完全にバインドされた進行になっていません。

ただし、ポケモンSV同様に、自由な選択を与えられていても

モンスターやボスのレベルによって効率的な攻略ルートがあるため、

自由に選択して進めている感は若干落ちるかも。

むしろ、プレイヤー自身が目標を設定するイメージ。

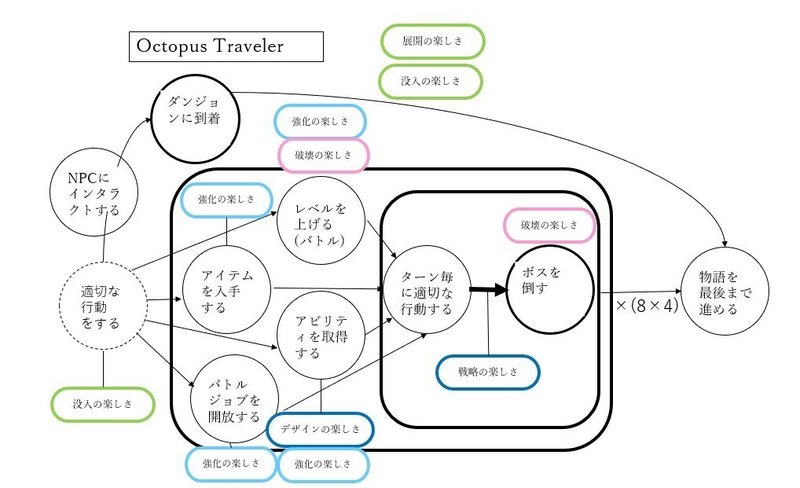

4. 主体性構造モデル

いつもの主体性構造モデル。

Flowerなどのシンプルなアクションのゲームや、

Ghost Watchersのような単一の目標を次々に達成していくゲームと比較した時、縦にも横にも広いモデルになりました。

このモデルからわかることは、

基本的な進行の仕方は一般的なRPGと同じだということです。

全体のゲームの流れが特殊なゲームというわけではないことが分かります。

ただ、物語の進行が、8キャラ×4章のため、プレイヤーの裁量に任されていることがわかります。

それ以外の要素では、特に変わった点がないため、

オクトラの面白さは、ゲームから与えられている明示的な目標では

ないところから生まれているのではないかと考えます。

具体的には、戦闘自体の面白さや、各キャラクターの個性的なアクションを活かして、NPCとインタラクト(買い物・導く・盗む…)することなど、

自身で目的を決めることが、世界を冒険している感覚に繋がってきているのではないかと思いました。また、そのための選択肢が膨大に与えられており、TRPGを遊んでいるような感覚も味わえました。

5. マキネ―ション

マキネ―ションでは、1つの戦闘にフォーカスして考えていきます。

BPとブレイクのシステムがどのような面白さを生み出しているのか

リソースの動きから考察していきます。

(このマキネ―ションは完全再現ではないので、BPがあふれなかったりしますが、基本は抑えれていると思います。たぶんね。)

まずは、図3の攻撃面から見ていきます。

毎ターン1ずつBPと攻撃回数が与えられ、

BPは持ち越しできて、攻撃回数はそのターンのみ使用できます。

BPは攻撃回数に変換することができ、そのターン限定で攻撃回数を増やすことができます。

ブレイクの仕様がないと、単純に持ち越し可能な攻撃回数を保持しているだけということになりますね。

これだけでも、ターン制限のある攻撃力強化と合わせるだけでダメージを最大化したり、連続攻撃に合わせて回復リソースを揃えるといった

自分依存だけど、どの戦闘でも共通して使える戦術と

相手依存の戦術が生まれます。

しかし、この段階では2点ほど問題があると感じます。

1つ目に、有効に使える条件が限定的だという点です。

これは、前者は限定的なアビリティとの組み合わせが求められ、後者は戦闘を直接終わりに導くパワーがないためです。

2つ目にどちらも基本的にはBPをため込むことを推奨する仕様になっている点です。幅広い遊びの演出には一歩足りないようにも感じます。

この部分でも、勿論ゲームとして成立していますが、フィードバックループがないので、オクトラ本来の大きなダイナミクスを生むことはないのでしょう。

次に、図4のブレイクの部分を見ていきます。

初期のシールドの値を5として、50%の確率でシールドが割れるようにしました。(弱点の部分を省略しているため確率で処理しています)

ブレイクが起きると、次のターンにシールドが強化されて復活するようになっています。(x=の式の解は指数関数的に増えていきます)

この部分では、シールドが割れるごとに強くなるという

戦闘内での一つのダイナミクスが生まれています。

ゲームを不安定化させ、プレイヤーを負けさせようとする

フィードバックループですね。

(停止メカニズムというデザインパターン)

ここで、最初に見せた全体図からブレイクが関わる仕様を見ていきます。

ブレイクと他の要素を結び付ける矢印に色を付けてみました。

ひとつずつ見ていきます。

まず、赤い矢印は、ブレイクによる攻撃的なリワードです。

具体的には、相手の被ダメージが上昇することです。

これによって、プレイヤーがBPをどのタイミングまでため込めばよいのか

直観的に理解できるようになっており、自分で戦闘をデザインすることができるようになっています。

これによって特定のタイミングで高いダメージを出せるメリハリのついた戦闘になっています。

次に、青い矢印は、ブレイクによる守備的なリワードです。

具体的には、ブレイク中に相手から攻撃が来ないことによって立て直しの機会が生まれます。

これによって、相手の攻撃の波をプレイヤーがある程度コントロールできるようになっています。また、プレイヤーの個性によって、攻撃的にも守備的にもBPを使うことができるようになり、守備的に使うためにBPをため込まないという選択肢を与えています。

最後に、紫色の矢印は、ブレイクによるマイナスのリワードです。

具体的には、ブレイクすると、次に生まれるシールドが固くなり、ブレイク

しづらくなることです。

これによって、戦闘が進むほどにブレイクが難しくなって緊張感を生むほか、一回のブレイクでなるべく高いダメージを与えようとプレイヤーが工夫するきっかけを与えてくれます。

赤矢印のブレイクによる相手の被ダメアップや、ブレイクによる相手の行動不能は、固定の値なので、発動タイミングで効果の有効度が変わるものの、

基本的には一定のリズムで発生します。

それでは戦闘に緊張感が生まれないため、この仕様によってブレイクの発生するタイミングを調整し、戦闘にリズムを与えていることがわかります。

6. まとめ

今回、オクトラのBP周りに仕様を調査して分かったことは、

戦闘に小さな波を作りリズムを生むような仕様が緊張と緩和のあるプレイヤーを引き込む戦闘システムを生んでおり、

加えて戦闘が進むにつれてチャレンジの難易度がエスカレーションしていく仕組みが大きな波を作り、リズムを複雑化させることで、より洗練された戦闘システムになっていると感じました。

また、ブレイクも8人の主人公たちも、プレイヤーが自身で目標を作り出すことに貢献する仕様となっており、主体的なゲームプレイを生んでいることが、オクトラの冒険を面白くしていると感じました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?