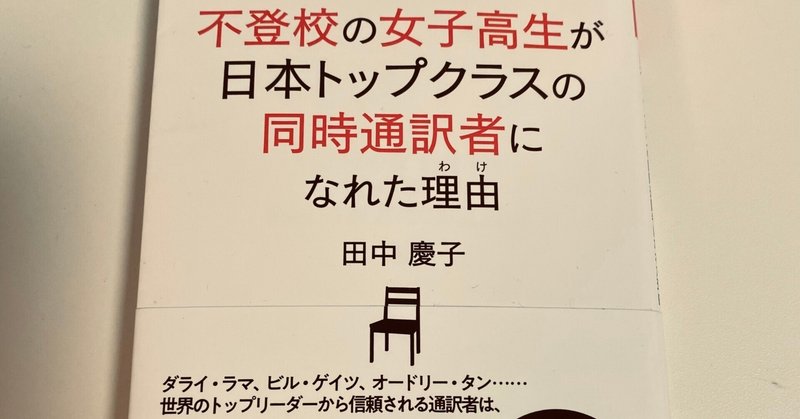

読書感想文?(祥伝社文庫)

普通は本のタイトルを書くんだけど、タイトルが長すぎるので

本文で書くことにした。

『不登校の女子高生が日本トップクラスの同時通訳者になれた理由』

電子版でずっと前に一度読んだけど、今回文庫版で出たので改めて

読んでみた。

普段、Voicyで放送をずっと聞いているので、実は「新しいことはない」

と言えば、確かに新しいものはない。でもなんだか改めて

「ジーン」と感動が広がっている。それがなんなのかまだうまく

言語化出来ていない。その苦しんでもがいている姿が同じ体験ではなくても、多かれ少なかれ自分にもあったからでは無いかと思う。

本の内容からは少し離れるが、中学校の時に事件があった。僕の友達の一人のT君は銃が好きで、毎月安くは無い「Gun」という専門誌を買っていて、モデルガンをいくつも持っていた。その友人の影響を受けて、昼にパンを買うと言って、そのお金でモデルガンを買った別の友人A君が居た。

事件はそのA君が起こした。

彼は、火薬をシャーペンの芯を入れる容器に詰め込んでいた。

当たり前だけど、火薬は一定圧力を掛けられれば爆発する。

見事にそれは起こり、彼は怪我をして家からは2時間もかかる病院に入院することになった。その件でT君と彼と同じようにモデルガンを集めていたK君が呼び出された何やら説教を受けたようでした。

でもT君もK君もモデルガンの正しい扱い方で遊んでいるだけで、別に火薬の間違った扱い方をした訳ではない。「とばっちり」でしかない。

ただ、中学生程度の知識や経験ではそのあたり、大人に言いくるめられてしまう。なので彼らが教室に帰ってきた時には泣いていた。

それから、これも全く別の話だけれども「セサミストリート」で思い出した恨み言を一つ、二つ。

僕も高校の頃だったか、大学生の頃だったか、「セサミストリート」を見て

その笑いが分かって楽しい、というような話をU君に話した。

「アメリカでは子供が見てる番組やで」とバカにされてそれから見なくなったことを思い出します。

彼にはもう一つ別の恨み言があります。『風の谷のナウシカ』を僕はテレビ放映で見たりとか、とにかく全編をまともに見たことが無かったのですが、

それに対して「おまえ最悪やな」と言い放った。その時の怒りは30年経っても決して消えておりません。あと、そのおかげで同作品はあまり好きになれない。

僕が京都人なら「ぜんぜん気にしてないから」と言う所でしょうか。

※裏の意味は「おまえ覚えとけ、いつかやったるからな」らしい。

そういや僕が中国語をやり始めたきっかけは、香港映画でアニタ・ユンを見たからだった。香港なら広東語なんだけど、「どう考えても標準語だろ」と北京語を習いました。きっかけがそういう芸能方面なので、話の引出しがちょっと違う方向に持っていけるところが違います。

普通、外国人と会話するとなると、「日本の料理で何が好き?」とかそういうことしかないんですが、僕の場合はちょっと時代は古くなっちゃいましたが、ある程度エンタメ系の話に持っていけるという有利な点は実はあったりします。最新情報仕入れていないから、今使えるかは怪しいところですが。

そうそう、「標準語」と「訛り」の話についてちょっと触れておこうと思います。どこの国だってたぶん同じだと思うのですが、「標準語」は「とりあえず決める」ことで乗り切っていると思います。日本の標準語だって「東京弁」を元にして「これが標準」と決めたに過ぎない。東京なんて、古から考えれば「とんでもない辺境の地」から徳川幕府により開発されて明治になった時に「首都」となった。そこの言葉が標準語になったので、元々は方言と言えます。もう、今となってはそんな事を言っても始まらないのは重々承知の上ですが。

中国の標準語である北京語も元々はその地域(北方)で話されていた言語を中心に据えて今の形になっています。

ちなみに、英語で中国語のことMandarinと言いますが、官吏の話す言葉が庶民の話す言葉と違う事からその言葉(官話)をマンダリンと呼ぶようになったとか。

※満大人(マンターレン)じゃないのかとまだ納得してない。

この本は若い世代だと中学生ぐらいに読んでもらいたいですね。

そのあたりで「考える材料」としての意味があるのでは無いかと思います。

もちろん、他の世代も読んで良いけど、「早いうちに選択肢を知っておく」と言うのは特にこれからの時代において非常に重要な事だと思います。

かといって、これを小学生が読んでどこまで理解できるのかが僕には

判断がつきません。中学生ぐらいならたぶん大丈夫だと思います。

やっぱり感想文にはあまりなっていなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?