ハーマン・メルヴィル『ピェール 黙示録よりも深く[上・下]』訳者解題

2022年11月24日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第27回配本として、ハーマン・メルヴィル『ピェール 黙示録よりも深く[上・下]』を刊行いたしました。ハーマン・メルヴィル(Herman Melville 1819–91)はアメリカの小説家・詩人です。1832年、父の事業破綻に続く父の狂乱死を経験し、以降十分な教育を受けることなく、商船体験や捕鯨船体験、軍艦体験を経て、世界の状況を観察するという、波瀾万丈の人生を送った作家です。1844年に帰国すると、捕鯨船脱走ののち食人種「タイピー族」と暮らした経験を、1846年に『タイピー』として作品として執筆し発表。たちまち評判となって、作家生活をスタートさせます。

本作『ピェール』は1851年に刊行されますが、その評価の毀誉褒貶は激しく、重要作品にして問題作とされています。

『ピェール』は1999年、レオス・カラックス監督による怪作映画『ポーラX』の原作としても脚光を浴び、今でも人気の高い作品となっています。

以下に公開するのは、ハーマン・メルヴィル『ピェール 黙示録よりも深く[上・下]』の翻訳者・牧野有通さんによる「訳者解題」の一節です。

初めに

およそ100年ほど前の1930年に『ニューイングランド・クォータリー』誌に載った『ピェール』の深い謎を追求する論文で、研究者E・L・グラント・ワトソンは、『白鯨』を差し置いて、「メルヴィル文学の中心は『ピェール』であり、もしメルヴィルを理解しようとするなら、他の全ての作品を理解する前にこの作品を理解せねばならない」と明快に断言したことがある。その表現は、メルヴィル再評価の直後であったためか、いくらか誇張気味に聞こえたかもしれない。しかしその30年後、ヘンドリックス・ハウス版の『ピェール』に精緻な「註」を付して編集した、『ピェール』研究の泰斗ヘンリー・A・マレイは、103ページにもおよぶ「イントロダクション」の冒頭部において、ワトソンの評価を「正当なものである」と積極的に肯定しているのである。

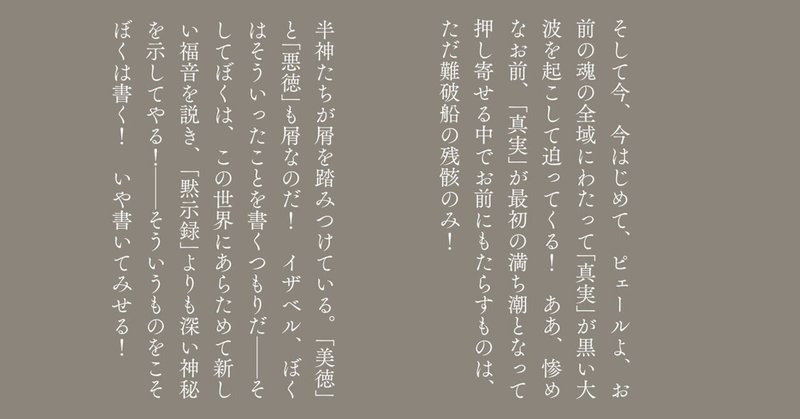

しかしそれでも現在に至るまで、『白鯨』という輝かしい傑作の陰にあって、『ピェール』は何故か肯定的な評価としては定まってきたとは言いがたい。おそらくその本来の副題が「曖昧の数々」となっており、作品自体に消極性が賦与されたような印象があったことも一因だったかもしれない。もちろんその「曖昧性」はメルヴィルの周到な方法意識に基づくものであり、我々も本稿第二節で改めて議論するつもりである。しかしそれに先立って、まずその副題を、作中の表題主人公(タイトル・キャラクター)ピェール自身の言葉に由来するものとして、「黙示録よりも深く」と読み直し、より積極的な『ピェール』の読解を提示してゆきたいと思う。それゆえ、通常の「解題」とはいくらか違った手続きで、まずはこの副題の変更と主題との関係という問題から、議論を進めていきたいと思う。

黙示録よりも深く

「ヨハネの黙示録」といえば、直ちにその決定的瞬間を描いたミケランジェロの「最後の審判」が想起される。この絵画はローマ・バチカン市国のシスティーナ礼拝堂に、壁高く掲げられているが、終末の時に再臨するキリストによる人類の裁断を、畏怖の念を及ぼすイメージとして描き出している。

「黙示録」では、旧約聖書の「ヨブ記」や「ヨナ書」などに描出されたような、自然災害、悪疫の流行、凄惨な戦い、そして奇怪な怪獣などが続出する図像学(イコノロジー)を、新約聖書にまで援用して、七つの封印の開示に見られるような、世界の破滅絵図をあからさまに浮き彫りにしている。同質のイメージ群は、たとえば『ピェール』の中間点で描かれた、悪夢にも比すべき、堕落と退廃に染まった大都会底辺部の深夜の描写や、結末部に置かれた不能の巨人「エンケラドス」の不条理な戦いを想起させるが、実際『ピェール』という作品の背後には終末のイメージが跳梁(ちょうりょう)しており、蠢(うごめ)いているとさえいえるのである。

メルヴィル作品にJ・M・W・ターナーの絵画の影響を観察する研究者ロバート・ウォーレスは、すでに『メルヴィルとターナー』において、「黙示録」に由来する「太陽の中に立つ天使」の茫洋(ぼうよう)と広がる輝きや、「蒼ざめた馬に乗る死神」の怖気(おぞけ)を催させる陰鬱さ、さらには悲惨な「輸送船の難破」や病弱の奴隷を海中に投棄する「奴隷船」などに見られる終末的ピクチュアレスクがメルヴィルに及ぼした影響力の強さを指摘している。

そして事実、『ピェール』においては、「黙示録」を強く意識していると思われる三人の人物が登場している。一人は、「黙示録」に直接言及する主人公ピェールであり、二人目は、そのピェールから付かず離れぬ位置を維持する語り手であり、最後が、ピェールの行為を最後まで冷徹に突き放して嘲笑するプリンリモンという、至福千年(ミレニアム)を願望する「終末(オメガ)教団」の教祖である。

曖昧性という方法

「ピェール』を一読しただけの読者であれば、至る所に潜む「曖昧さ」に出会って、読み進める上で嫌気がさすのではないか、と思われる。たとえば、登場人物の中でとりわけ神秘的な存在であるイザベルの出自が、当人が語れば語るほど曖昧極まりないものとなって、読者に不信感を呼び起したり、ピェールの父親の肖像をはじめとする数々の肖像画は、曖昧な意味合いを含んで、見る者を困惑させたり、当初美しさと崇高さを兼ねそなえていると思われた「自然」が、急激に暗転して反逆的な様相を見せたりする。これらを考えると、メルヴィルは明確な意味を伝達することを拒んでいるようにさえ思われる。

出版予告の曖昧性

実際、曖昧性の発生する経緯は、執筆中のメルヴィルの精神状態の反映のようにも思われる。知人に当てた手紙の中でメルヴィルが送った、『白鯨』の次作(つまり『ピェール』)に関する彼の予告にしても「曖昧さ」が窺われるのである。ここではメルヴィルの『書簡集』から数点を引用してみたい。

1851年9月、セアラ・モアウッド宛の手紙―「次に出る作品では、〔…〕極北の風が吹きまくり、肉食鳥が空を飛び交い、上品で気難しい読者には、覗き込む事さえとてもお薦めできないようなものです」。

同年11月、ホーソーン宛の手紙―「さて、モビーディックにはわれらの祝福を送ることにして、それから次に進みましょう。「巨鯨(レヴァイアサン)」は最大の魚ではありません。私は怪獣「クラーケン」のことを聞いたことがあります」。

1852年1月、ホーソーンの妻ソフィア宛の手紙―「でも奥様、次に私は再び〔『白鯨』のような――牧野註〕塩水でいっぱいの大杯(ボウル)を差し上げるつもりはありません。次にお薦めする大杯には田舎でとれた牛乳が注ぎ入れられるはずです」。

同年4月、ロンドンの出版社ベントリー社への自薦文――「私の次作には、以前と比較しても、疑いようもない新しさがあり――つまり全くの新しい光景や人物像があり――、思うに以前あなたが出版して下さった私のどの本よりも、大衆受けがするもので――謎めかしいプロットを備えた正統派ロマンスでもあり、烈しい情念が蠕動(ぜんどう)し、とりわけ、新しい、向上したアメリカ生活の一面を描いたものなのであります」。

このようにいくつか例を挙げてみたが、それぞれが『ピェール』の一部分を紹介しているとは言え、とても全体像を予告していると言うことはできない。とりわけ最後のベントリー社への自薦文は、『ピェール』の内実とは相当にかけ離れたもので、ベントリー社が出版を拒否する根拠ともなったと推定される。しかもこれは作中のピェールの執筆する本が、「スチール、フリント、アスベスト社」に出版拒否される経緯と軌を一にしている点でも、興味が引かれる「予告」である。

換言すれば、これらの書簡において、メルヴィルはむしろ意図的に何かを隠匿し、曖昧にしているようにさえ見える。その推定が正しいとするなら、それはどんな意図によるものであろうか。その意図を解く鍵として、『ピェール』執筆に先立つ時期に、メルヴィルが文芸誌「リテラリー・ワールド」に寄稿した評論(エッセイ)「ホーソーンとその苔」の中で、次の引用のように、シェイクスピアの方法に触れていたことを想起する必要がある。「かりに私がシェイクスピアを称揚するというなら、それは彼が表現したものというより、そうしなかったもの、つまり表現を抑制した部分のゆえに褒め称えるのだ。というのも、この欺瞞に満ちた世界では、「真実」なるものは森の中の怯えた鹿のように身を翻(ひるがえ)して飛び去ってしまうからだ。すなわちほんのわずか巧妙にその一部を見せることによって、真実を描き出すこと、それがシェイクスピアや他の卓越した「真実の語り手」のやり口なのだ」。それゆえ我々も、シェイクスピアの方法を継承するメルヴィルの、曖昧ながらも「ほんのわずか」示唆する表現に注意を向けねばならないのである。

そのことを念頭に置くと、先に引用したいくつかの手紙の中で、『ピェール』の全体像を予兆的に最も深く示唆している言葉があるとしたら、それはホーソーン宛の手紙の中の「クラーケン」という言葉であるように思われる。実はこの「クラーケン」は、すでに『白鯨』の中にも言及されている。『白鯨』第五十九章「烏賊(いか)」の中に、「白い化け物」として登場する巨大な怪物は、捕鯨船さえも吸盤で抑え込んで海中に水没させるという巨大な伝説的怪獣を連想させるものであり、「ノルウェーの司教ポントピダンの言にある「大クラーケン」なる怪物も、結局のところ、この「大王イカ」ということになるということには相応の根拠があるように思われる」と記されている。とすれば、メルヴィルはどのような文脈(コンテキスト)で『ピェール』を「クラーケン」に譬えたのであろうか。これがまた、実に曖昧な疑問であり、即答を許さぬ問題でもある。一つの見方としては、先にも「曖昧さ」の例で言及した、イザベルという存在の不気味な影響力を示唆しているとも考えられる。

【上巻・目次】

第一の書 今まさに十代を抜け出ようとするピェール

第二の書 愛、喜び、そして怖れの兆し

第三の書 予感と顕現

第四の書 回想

第五の書 疑念と備え

第六の書 イザベル、そして彼女の物語—第一部

第七の書 幕間——農家でのイザベルと二度目の面談の前に

第八の書 農家での二度目の面談、イザベルの物語の第二部、ピェールの受けた衝撃

第九の書 光多くなれば、その中に闇が生まれる、闇多くなれば、その中に光が生まれる

第十の書 ピェールの前例のない最終的な決意

第十一の書 ルビコン河を渡る

第十二の書 イザベル、グレンディニング夫人、肖像画、そしてルーシー

註

【下巻・目次】

第十三の書 サドル・メドウズからの旅立ち

第十四の書 旅とパンフレット

第十五の書 従兄弟

第十六の書 都会到着の夜

第十七の書 文学する若きアメリカ

第十八の書 再評価される若き作家ピェール

第十九の書 使徒教会

第二十の書 チャーリー・ミルソープ

第二十一の書 未熟なピェール、円熟の作品を執筆、メドウズからの便り、プリンリモン

第二十二の書 「熱帯の夏」の著者の花陰、超絶主義的肉体摩擦に関する考察

第二十三の書 ピェール宛の手紙、イザベル、ルーシーの画架とトランク、使徒館に到着

第二十四の書 使徒館のルーシー

第二十五の書 ルーシー、イザベル、そしてピェール、執筆するピェール、エンケラドス

第二十六の書 散歩、外国人の肖像画、遊覧船、そして終幕

註

ハーマン・メルヴィル[1819–91]年譜

訳者解題

牧野有通(まきの・ありみち)

1943年、北海道生まれ、東京大学文学部卒業。同大学大学院博士課程単位取得退学。アメリカ・アイオワ大学大学院修士課程修了。元明治大学文学部教授。日本メルヴィル学会会長、アメリカ・メルヴィル協会会長(2017年度)を歴任。メルヴィル、フォークナー関係研究書、論文、訳書多数。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、ハーマン・メルヴィル『ピェール 黙示録よりも深く[上・下]』をご覧ください。