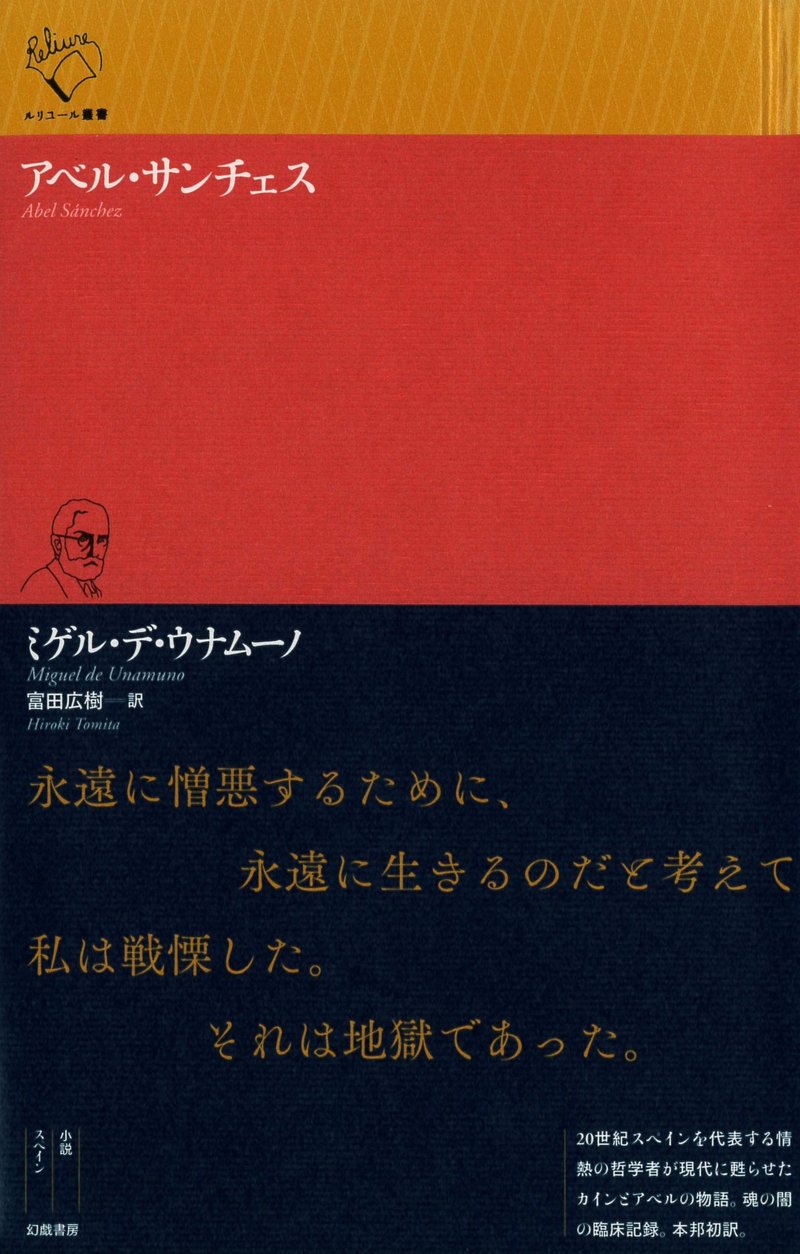

ミゲル・デ・ウナムーノ『アベル・サンチェス』訳者解題(text by 富田広樹)

2019年6月24日、幻戯書房は海外古典文学の新しい翻訳シリーズ「ルリユール叢書」を創刊いたします(詳しくは、リンク先を御覧ください)。

以下に公開するのは、その第一回配本ミゲル・デ・ウナムーノ『アベル・サンチェス』の訳者・富田広樹さんによる「訳者解題」の主要部分です。思想と文学にわたる多くの著作を遺し、オルテガ・イ・ガセーをはじめとするスペイン哲学、あるいはセルバンテス『ドン・キホーテ』をめぐる評価など、後世に絶大な影響を与えながら、日本ではまだまだ広く読まれているとはいいがたい著者ですが、近年、再び注目を集めつつあります。

そんな20世紀スペインを代表する「情熱の哲学者」が、現代に甦らせた「カインとアベルの物語」、そしてそれに託したものとは?

富田広樹「訳者解題」(抜粋)

難解な哲学書を繙くことに苦手意識のあるぼくのような人間にとって、ウナムーノというひとりの人間とその仕事は温かみがあり、どこか親しみをおぼえるものでありつつも、やはりその深淵に触れることはけっしてかなわない、はるか遠い惑星の運行のようである。単純に哲学者や思想家という枠で語ることはもちろんできないし、詩人、作家、劇作家という側面もあれば、ラテン語、ギリシア語といった古典語の専門家でもあり、大学人であるいっぽうで政治にも接近した。けれども、こうした多才な人物としてよりは、繊細にして脆くもある一面をそなえたひとつの孤独な魂として、また闘争者として彼を想像すると、妙にしっくりくるところがある。

さる2018年は日本とスペインの外交が樹立されて150周年、スペインの名門サラマンカ大学が創立されて800周年という節目の年にあたった。それを記念して駐日スペイン大使館では「いま、ウナムーノを問う」と題する展覧会が開催され、これに歩調をあわせる形で彼の長大な詩篇『ベラスケスのキリスト El Cristo de Velázquez』の翻訳と、佐々木孝の評論『情熱の哲学 ウナムーノと「生」の闘い』(『ドン・キホーテの哲学』の増補改訂版)が法政大学出版局より刊行された[*01]。

佐々木は装いを新たにした自著のまえがきで、日本におけるウナムーノの紹介は「1970年代、法政大学出版局の『ウナムーノ著作集 全5巻』をもって本格化したかに見えたが、その後さして進展を見せぬまま世紀を越えた」と書いている[*02]。とするなら、スペイン内戦のはじまりとともに混迷の底にあった祖国スペインを憂慮しながら1936年12月31日に世を去ったミゲル・デ・ウナムーノの存在は、80年以上の時を経て日本で再び脚光を浴びるようになったということだろうか。それは、あまりに楽観的な見方である。むろん真正にして唯一のウナムーノ像があるわけではないにせよ、「ユニークな哲学者」や「南欧のキルケゴール」といった文句が踊るばかりで、ウナムーノの仕事の断片的な紹介自体がその受容を阻んでいる側面がある。佐々木の指摘した状況はなんら変化を見せてはいないのである。

ウナムーノはその生涯に数多くの文章を残した。そこには哲学的な著作、評論、小説、詩、戯曲、そして膨大な量の論考が含まれる(いまだ全集に収められずにいるものもけっして少なくはない)。そのいずれもが相互に連関/連環をし、反復をしながら巨大なウナムーノのテクスト宇宙を生み出していることを経験的に知るならば、それぞれを個別の作品として検討すること以上にイントラテクスト的な読みこそが実践されなければならないことが痛感されよう。彼の人生を彩った創作(creación)も批評(crítica)も、さらには危機(crisis)さえもまた、ウナムーノという人物に接近するうえでは相互に重要な意味を持つのであればなおのことである(後二者は語源的に同根)。ジャンルを超えてさまざまな作品が、ゆっくりとではあっても着実に紹介されることこそが望ましい。

ここでは前掲の佐々木の著書やその他の書き手によるスペイン語の伝記などを参考にしつつ、ウナムーノの生涯についてささやかな概観をした後、『アベル・サンチェス Abel Sánchez』という作品についてみていくこととする。メタフィクション的な結構を有する作品を数多くものした作家の、生涯について語ることとその作品について語ることは不可分の問題であるし、ことウナムーノという人物にかんしてはなおさらのことである。また、訳者による解題という範疇を超えるかもしれないが、この作品の主人公の固有名をめぐって、ウナムーノ自身によっても、また批評家、読者によっても暗鬱極まりないとされるこの作品の結末にひとつの贖罪がおとずれていることを指摘しておきたいと思う。書き手自身、作品が永遠の生を得ることを望んでいたのであれば、判で押したような解釈こそ厳に慎まねばならないと考えるからである。

ミゲル・デ・ウナムーノの生涯

ミゲル・デ・ウナムーノ・イ・フーゴは1864年9月29日スペイン・バスク地方の港湾都市ビルバオに生まれた。父親フェリックスは若くして新大陸にわたり、そこで成した財を元手に商売を始めた。母親のサロメはフェリックスの姪にあたる女性であった。夫妻は六人の子供をもうけ、ミゲルは第三子で長男にあたる。ウナムーノの生涯において重要な街はビルバオ、マドリード、サラマンカの三つであるが、大学入学までの時期を過ごし、学位取得後に戻って数年のあいだ雌伏することになったこの街こそ、彼の人生観の基礎となった場所であろう。父親は1870年、少年ミゲルが6歳の年に亡くなり、それ以降一家の生活は経済的に困窮することになるが、父親の残したささやかな蔵書が彼に人生最初の読書経験をもたらすこととなった。またおなじ年に生涯の伴侶となるコンセプシオン(コンチャ)・リサラガと出会っている。

1872年には第二次カルリスタ戦争が勃発する。カルリスタとは、1833年先王のフェルナンド7世の死によって王女イサベルが即位した際、自身もまた即位を宣言したフェルナンドの弟カルロス(カルロス5世を僭称)ならびにその血統を支持する勢力であり、教会や地方特権といった伝統的な価値観を尊重した。彼らの起こした内乱をカルリスタ戦争と呼び、19世紀を通じてそれは三度におよんだ(1833‐1840、1846‐1849、1872‐1876)。しかしバスク地方では、戦域がカタルーニャとガリシアに限定されほとんど影響を及ぼさなかった第二次を勘定に入れず、最後のそれを第二次カルリスタ戦争と呼ぶことが多い。この戦争の最中、ウナムーノの住むビルバオの街はカルリスタによって包囲され、砲撃を受けた。1874年2月21日、自宅からほど近い家々の屋根にカルリスタの放った爆弾が落ち、この出来事は弱冠9歳であったミゲル少年に強い印象を残した。ビルバオの街とこの事件は、処女長編小説『戦争の中の平和 Paz en la guerra』にも描かれている。

1880年、大学入学のためにウナムーノはビルバオを後にしてマドリードへと発った。マドリード中央大学(現在のマドリード・コンプルテンセ大学)では哲文学部に身を置いたが、大学の教室よりはむしろ私的な文化施設アテネオ・デ・マドリードや独学を通じて学識を深めた。意外なことに、ウナムーノの生涯でマドリードに長期間滞在したのはこの大学時代をおいてほかにない。またこの時期に教会のミサに足を運ぶことをやめている。1883年には『バスク民族の起源と前史にまつわる問題の批判 Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca』で博士号を取得し、郷里ビルバオに帰った。以後、大学教授となるべく資格審査試験を受験するがことごとく失敗し、臨時教員などをして糊口をしのいだ。

1891年はウナムーノにとって大いなる転機となった年である。年来の恋人コンチャと結婚し、また悲願であった大学教授資格審査に合格してサラマンカ大学にギリシア語教授の職を得た。この教授資格審査の席でウナムーノはアンヘル・ガニベを知る。ガニベは後に領事となるための試験を受けて優れた成績で合格し、アントワープ(ベルギー)副領事、ヘルシンキ(フィンランド)領事、リガ(ロシア帝国領ラトビア、現在のラトビア共和国)領事を歴任することになる。ウナムーノとはリガ領事の時代に新聞紙上で公開往復書簡を交わすが、1898年11月リガ市を流れるドヴィナ川に身を投げて自ら命を絶った。

ウナムーノはコンチャとのあいだに9人の子供をもうけたが、1896年に生まれた第三子ライムンドは生後間もなく脳膜炎を患い、さらに脳水腫を患った。6年後に世を去るまで話すことはおろか立つこともできなかった息子の病苦は、ウナムーノの心に暗い影としてのしかかった。自身の罪に対する神の罰としてこれを捉えることもあったようだ。ライムンドの揺り籠を仕事場に運び込み、その傍らを離れることはなかった。この息子のことを扱っていると思われる詩篇が数多く残る。無垢な我が子を襲った不幸はウナムーノに大きな衝撃を与え、その誕生の翌年11897年に彼は精神的な危機を経験する。マヌエル・パディージャ・ノボアの伝記『岐路の哲学者ウナムーノ』が伝えるところによってそれをみてみよう。

3月のその宵、彼は不眠に苦しんでいた。落ち着きなく寝返りを繰り返していた。突然心臓が動きを止めるのをおぼえ、「虚無の天使」の鉤爪の上に自身を見出した。すさまじい衝撃であった。とどめようのない涙と叫びが溢れた。その時哀れな妻は彼を抱きしめ、「ぼうや、どうしたの?」と言いながら優しく撫でた。翌日彼は姿を消し、ドミニコ会の修道院に身を寄せると3日の間祈りをささげてそこで過ごした[*03]。

この出来事は明らかに『アベル・サンチェス』という作品の中に痕跡を残している(第九章など)。苦悩の原因は複合的なものであっただろうが、自身の信仰の問題とライムンドの病気がふたつながら彼を苛んだことは疑いを入れないだろう。この年最初の小説『戦争の中の平和』が出版される。

翌1898年もまた、ウナムーノにとって、またスペインにとって重要な年となった。キューバ支配をめぐってアメリカ合衆国と対立したスペインは、戦艦メイン号の爆発をきっかけに米西戦争に突入し敗北する。かつては広大な植民地を有し、太陽の沈むことなき帝国領土を誇ったスペインではあったが、南アメリカ大陸の植民地はその多くが十九世紀に独立を果たしており、残る最後の領土としてのキューバを失うことで、その国威は地に堕ちた。この敗戦を機に「スペインとは何か」という問いを発した作家、思想家の一群を後代の文学史家は98年の世代と呼びならわす。このようなグループ化にどれほどの実質的価値があるかは不明だが、この敗戦が大なり小なり当時のスペイン人に衝撃を与えたことは否めない。おなじ年に自殺を遂げたアンヘル・ガニベを哲学者フリアン・マリアスは1898年以前の98年の世代と呼んだ[*04]。

1900年10月30日、ウナムーノはサラマンカ大学総長に任命される。このことに一番の驚きをおぼえたのはウナムーノ自身であったかもしれない。ウナムーノは古典語学者として教授の地位にあったが、興味深いことに専門分野における業績をほとんどといって持たない。これはウナムーノが大学という組織の中での専門化された知のあり方と博識というものに疑問を抱いていたことのあらわれでもあるが、それでも弱冠36歳の若者がスペイン屈指の名門大学の総長に任命されたことは異例の事態であった。反対する勢力も少なくなかったが、学生からの支持は絶大であった。教育者としてのウナムーノは真摯かつ熱心に若者の教育に取り組んだ。そしてまた、1898年の敗戦を経験した世代の若者が真に必要としたのは、象牙の塔に閉じこもった知性ではなく、同時代のオピニオン・リーダーともいえる存在であっただろう。総長時代のウナムーノは『愛と教育 Amor y pedagogía』(1902)、『ドン・キホーテとサンチョの生涯 Vida de Don Quijote y Sancho』(1905)、『詩集 Poesías』(1907)、『生の悲劇的感情 Del sentimiento trágico de la vida』(1913)といった作品を世に問うてその期待に応えている。ウナムーノこそは混迷の時代に若者たちの先頭に立ってサラマンカ大学の舵を取るのにふさわしい人物であったといえよう。

このように充実をみせていた総長時代のウナムーノであるが、その幕切れは突然にやってくる。1914年、家族とともにポルトガルを訪れた後サラマンカに戻ったウナムーノは、間接的に自身が総長を罷免されたことを知る。サラマンカの位置するカスティーリャ・イ・レオン自治州の新聞『エル・ノルテ・デ・カスティーリャ』で主筆を務めたエミリオ・サルセドの伝記によれば、ウナムーノはサラマンカの街のマヨール広場の柱廊より目にした新聞広告の見出しによってそれを知ったという[*05]。一半の当事者に知らされることなく取られたこの決定は、時の公教育・芸術大臣フランシスコ・ベルガミン・ガルシアとウナムーノとのあいだの対立に起因している。ベルガミンが要請したとあるコロンビア人学生の中等教育課程修了資格の認定をウナムーノが撥ねつけたのである。サラマンカ大学総長の罷免という事件は国の内外に大きな反響を呼び起こしたが、『アベル・サンチェス』の初版(1917)が世に問われたのはそのような文脈においてである。1923年、ウナムーノはサラマンカ大学の副学長となるが、この年に樹立されたプリモ・デ・リベーラの独裁政権によって翌1924年に追放に処された。

1924年2月20日、追放令が出されるとウナムーノはギリシア語の新約聖書、ダンテの『神曲』、レオパルディの『詩集』を携えて流刑の地に向かい、3月10日にカナリア諸島を構成するフエルテベントゥーラ島に到着した。しかしウナムーノはこの島に長くはとどまらなかった。フランスの新聞『ル・コティディアン』が亡命を援け、彼はこの島を後にする。彼の出発に先んじて政府による恩赦がフエルテベントゥーラ島に届いていたので、結果としてこれは自発的な亡命ということになる。ウナムーノは7月28日パリに到着するが、望郷の念から翌年にはフランス側バスク地方のアンダイへと居を移した。アンダイはピレネー・アトランティック県に位置し、ビダソア川という小さな流れを挟んでスペインのイルンに隣接する。文字通りスペインの目と鼻の先である。帰ろうと思えばいつでも歩いて橋を渡り帰れるその場所から、ウナムーノは故郷を眺めて過ごした。6年におよんだ亡命の期間はウナムーノの創作活動にとってもっとも充実をみせた時期でもあった。『小説はいかにしてつくられるか Cómo se hace una novela』や『キリスト教の苦悶 La agonía del cristianismo』(ともに1925年)をはじめとする代表作の数々は亡命の日々に書かれた。ウナムーノが再び祖国の土を踏んだのはミゲル・プリモ・デ・リベーラが失脚した1930年のことであった。その3月9日、彼は徒歩で国境を越えてイルンに入った。

1931年4月18日、ウナムーノは十六年ぶりにサラマンカ大学の総長に返り咲いた。以降はサラマンカだけでなく、国内外でも注目を集める人物となった。国政選挙に出馬して当選を果たしたほか、その作品の数々がさまざまな国の言語に翻訳紹介されるようになった。しかし、ウナムーノに残された時間はけっして長いものではなく、その間にも悲しい事件が続いた。1933年には長女サロメ、1934年には最愛の妻コンチャが相次いで亡くなるのを見送った。この年には大学での最終講義を行い、サラマンカ大学の終身総長の称号を受け、1935年にはスペイン共和国名誉市民の栄誉を与えられた。こうしてその栄光は頂点に達したかにみえたが、1936年内戦の勃発とともにふたたびの転落を迎える。共和国政府を批判した廉で終身総長を罷免されたのち、反政府側によってその称号を回復されるが、ふたたびそれは剥奪された。その年の春よりすでに病を患っていたウナムーノにもはや力は残されてはいなかった。せめてもの抵抗のあらわれとしてサラマンカの自宅に引きこもったウナムーノは12月31日、孤独と失望の内に息を引き取った。

『アベル・サンチェス』について

ここに訳出した『アベル・サンチェス』はすでに述べたとおり、1917年に出版された後、ウナムーノ自身による改稿を経て一九二八年にその第二版が上梓された。今日われわれが読むことのできるこの作品テクストは、そのほとんどがこの第二版に依拠している。

この作品については、ウナムーノ自身が『三つの模範小説と序 Tres novelas ejemplares y un prólogo』の「序」において「恐らく〔彼の小説作品〕すべての中でもっとも悲劇的であろう[*06]」と評し、生涯の終わりに近づきつつあった1935年2月に記された『霧 Niebla』の第三版によせた「『霧』についての覚書」では「激情の物語、わがスペインのもっとも恐るべき共有の腫瘍の奥深くに私のメスを突き刺して成し遂げた悲痛極まりなき実験[*07]」と呼んでいる。さらには、本作の「第二版への序文」においてこれを「読み返したくはなかった物語」と呼び、その作品の憂鬱な陰気さについて「読者は悪臭を放つ人間の魂の深い裂け目にメスをあてて膿汁を吹き出させることを望みはしないものだ」(本書7ページ)と、自身が晩年に繰り返すことになる比喩を用いている。

執筆されたのがサラマンカ大学総長の職を追われた時期であり、推敲の筆を執ったのが追放されて望郷と孤独の念に苛まれていた時期であることを考えあわせれば、それが作品全体に横溢する暗い調子を説明するかのように見えるが、ウナムーノのテクスト宇宙の中で、『アベル・サンチェス』に展開されているテーマ群は、彼の作品にあって繰り返し取り上げられているものでもある。したがって、作者が不遇をかこって過ごした時期に執筆された作品というバイアスをもってこれを解釈することは、作品の理解を限定し、その豊饒さを抑制することになるだろう。もっとも悲劇的である作品が、人生におけるもっとも悲劇的な時期に書かれたと考える必要はなく、むしろウナムーノの生涯に通底する思想や苦悩、問題意識の数々が偶然その時期にひとつの形をとったものが『アベル・サンチェス』という作品であったと考えたい。

作品は38の章とそれに先立つ簡素な注記で構成され、さらに「第二版への序文」が巻頭に置かれるのが出版上の慣習となっている。興味深いことに、訳者が確認することのできたいくつかの英訳では、ことごとくこの「第二版への序文」が欠落していた[*08]。しかしウナムーノが序文というものに認めた重要性、かつまたそれがひとつの小説を構成する場合さえもあるという作者に特有の事情を考慮すれば[*09]、「第二版への序文」を欠く『アベル・サンチェス』は片手落ちといえよう。

作品がもたらす陰惨な読後感に比して、物語の筋はきわめてシンプルである。ふたりの幼馴染の生涯における出来事を、ホアキン・モネグロを中心に描き出しているにすぎない。タイトルがその内容を裏切っているように見えるが、じっさいにはアベル・サンチェスとホアキン・モネグロはふたりでひとつの存在であり、表と裏であり、光と影である。したがって、いっぽうについて語ることは必ず他方について語ることになるのだ。人物の固有名を標題に持つ小説の伝統がヨーロッパにはあり、そこにはひとりの人物の生をじっくりと物語る作品が多いが、本作ではふたりの人物のそれが断片を結び合わせた形で語られる。全知の語り手によって人物の心の動きが遺漏なく描かれているかと思えば、細かい矛盾が目につく箇所もきわめて多い。さらには、冒頭に付された注記の性格も読者には明かされないままである。誰が何の目的で編んだ書物であるのかがいっこうにわからないのだ。『アベル・サンチェス』が一筋縄ではいかないテクストであることだけは間違いない。第三十二章でホアキン・モネグロはアベル・サンチェスの文学的肖像を後代に残すことを想像してほくそ笑んでいるが、今読者が手の内にしている作品がミゲル・デ・ウナムーノその人にとってのそうした作品である可能性を否定できないとすれば、われわれはウナムーノお得意のメタフィクションの迷路に投げ込まれているのかもしれない。

作品が最初に発表された時点(1917)から数えて百年以上の時を閲していることもあり、『アベル・サンチェス』をめぐってはすでに同時代のスペイン社会の状況やウナムーノ自身を取り巻いた状況から出発する伝記的、あるいは精神分析的な観点から批評がなされてきた。またその影響関係や、語りの構造、作中に引かれ主人公ホアキン・モネグロに強いインパクトを与える作品『カイン』を著したバイロン卿との比較研究も現れている。しかしここでは、従来の批評において看過されてきた問題を提起し、ウナムーノの小説すべての中でもっとも悲劇的であり、悲痛極まりなき実験であるところのこの作品に希望の光を見出すことが、作者の断言に抗してなお可能であることを示しておきたい。

「第二版への序文」でウナムーノは書いている。

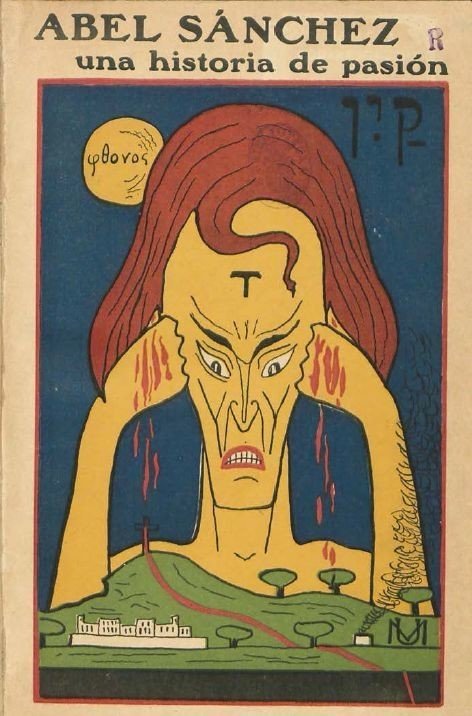

この小説の初版は概ね、スペイン国内にあってみごとな成功をおさめなかった。ひとえに、私自身が描き、彩色に心を砕いた陰気で憂鬱な寓意的なその表紙が、それを阻んだのであるが、もしかすると物語自体の憂鬱な陰気さがそれを阻んだのかもしれない。(本書7ページ)

この言葉どおり、『アベル・サンチェス』の初版は、作品を手に取ることさえ躊躇させるような禍々しい表紙で飾られていた。

『アベル・サンチェス』初版(1917年)の表紙。スペイン国立図書館蔵。左上にプトノス、右上にカインとそれぞれギリシア語、ヘブライ語で記されている。右下のモノグラムは作者の頭文字MとUを組み合わせたものだろう。

画面左上部に描かれた月のような円の中にはギリシア語でΦθόνος(プトノス)と記されている。プトノスとはギリシアの神話において嫉妬の擬人化したものにほかならない。嫉妬こそは、哲学者そして作家、詩人としてのウナムーノの生涯に通底する一大テーマであった。そしてその問題の根底にあったのは、旧約聖書の「創世記」第四章に語られる地上最初の殺人、すなわちカインとアベルの逸話に対する関心である。それはカルロス・クラベリアの論文において縷説されているとおり、すでに最初期の著書『風景 Paisajes』(1902)において現れ、『抒情ソネットのロサリオ Rosario de sonetos líricos』(1910)、『生の悲劇的感情』(1913)といった重要な書目のみならず、数多くの雑誌新聞記事においても姿をみせている。なかでも『アベル・サンチェス』ともっとも共通する主題を扱う戯曲『エル・オトロ El otro』(1900)の存在を見逃すことはできないだろう[*10]。さらには、表紙に描かれた恐ろしい形相を浮かべた人物の右上にはヘブライ語でカイン(קַיִן)と記されている。したがってこの表紙の中には、カインとアベル両人の名が共存している。

アリアンサ社から刊行された『アベル・サンチェス』の校訂者ルシアーノ・ゴンサレス・エヒドは登場人物の固有名について、「ウナムーノはつねに意図をもって登場人物に名前を与える[*11]」としたうえで、ホアキン・モネグロの名について次の説明を与えている。

スペイン語にカインの名が存在しないので、ウナムーノはその中心人物に、アクセントのある « i »を末尾に持ち、その前に開母音« a »を具える音声学的に類似した名を与えた[*12]。

小説の内容からだけでなく、前述のとおり表紙の中にアベルとカインの名がスペイン語とヘブライ語で共存していることからも、ホアキンをカインと解することは正しいだろう。きわめて明晰にして説得力に富む説明である。ホアキン゠カインの代用については前例があり、1901年のレオポルド・アラスの短編小説『ベネディクティノ』においても、カインに相当する人物にはホアキンの名が与えられていた。ウナムーノはアラスに自作の評を請うていたことが知られる。彼の与えた影響はけっして小さくはないだろう。

しかしながら、従来の批評が注意を払ってこなかった点として、ホアキンもまた聖書に由来する名であることを指摘できよう。カインとアベルの逸話が含まれる旧約聖書にあっては、ユダ王国18代王エホヤキム、19代王エホヤキンの名が「列王記 下」第二十四章などにみられる。しかし、キリスト教信仰にとってより大きな意味を持つホアキンの名は、新約聖書に含まれてはいないものの、外典福音書のひとつである「原ヤコブ福音書」や、ヤコブス・デ・ウォラギネが集成した『黄金伝説』に語られる処女マリアの父、すなわちイエスの祖父としてのそれである。

けれども、聖母は、ほんとうにダビデの血を引いていた。なによりの証拠に、聖書は、キリストがダビデの家系に生まれたとくりかえし証言しているのである。ところで、キリストは、聖母おひとりによって生まれたのであるから、マリアもダビデの家の出であり、それもナタンの枝から出ていることは明白である。というのは、ダビデには、男子がふたりあった。ナタンとソロモンである。このナタンの家系からレビが出た。ダマスコスのヨハネスが書いているように、レビはメルキとパンタルの父、パンタルはバルパンタルの父、バルパンタルはヨアキムの父、ヨアキムが聖母マリアの父であった[*13]。

キリストの祖父としてのヨアキムが民間伝承の中で崇拝され続けてきたことを考えれば[*14]、今日のスペインにおいてもありふれた名前のひとつであるホアキンは、必ずしもカインのイメージと結び合わせられる必要はないのである。

物語の結末ちかく、『アベル・サンチェス』第三十七章で、ホアキンの手が首にかけられると同時にアベルは狭心症の発作を起こして絶命するが、その場面を背後から目撃していたのはほかでもない孫のホアキンだった。幼いホアキンはアベルの死を理解できない様子だったが、ホアキンはつぎのように孫に語りかける。

「そう、死んでしまったんだ! そして死なせたのは私だ、私が殺したんだ。アベルはカインに殺されたのさ、おまえのおじいちゃんであるカインによって。私を殺したいなら殺しておくれ。こいつは私からおまえを奪おうとしていたんだ。おまえの愛を奪おうと。そしてそれを奪っていった。だがそれは奴の、こいつのせいなんだ」

嗚咽を漏らしながら彼は、言葉を重ねた。

「おまえを、哀れなカインに残された唯一の慰めであるおまえを奪おうとしたのだよ! カインには何も許されないというのか? こっちへおいで、おじいちゃんを抱きしめておくれ」

幼い子供は、彼の言うことを何ひとつ理解することもなく逃げていった。(本書202ページ)

このようにホアキン自身がみずからをカインと呼び、その嫉妬によって引き起こされる最大の不幸を完成する。しかし、「創世記」において土地を追い出され、神の御顔からかくれ、地上をさまよい歩くこととなったカインと同様の運命をホアキンがたどることになったわけではないことに留意しよう。

最終の第三十八章でホアキンはその生涯に対する幻滅と、嫉妬という自身の激情に対する嘆きを口にしながら臨終を迎える。だが、その死に先立ってある人物の許しを請う。

「私を許してくれるかい?」彼は孫に尋ねた。

「許すべきことなど何も」アベルが言った。

「許すと言ってちょうだい、おじいちゃんのそばに行って」母親が息子に言った。

「許すよ」子供は耳元で囁いた。

「もっとはっきりと、ぼうや、私を許すと言っておくれ」

「許すよ」

「そうだ、ただおまえから、まだ理性の働きを持たないおまえ、無垢なおまえからのみ、私は許しを必要とするんだ。そしてアベルおじいちゃんを忘れてはいけないよ、おまえに絵を描いてくれたね。忘れたりしないね?」(本書206ページ)

彼はほかでもなくその孫の許しを請う。ホアキンがカインであると同時にヨアキムであるならば、嫉妬の激情に翻弄される生涯を送りながら、その罪を孫であるところの幼子に許されて死を迎えていることは注目に値しよう。いうまでもなく、キリスト教信仰にあってヨアキムの孫は贖罪を果たすべく地上に遣わされた存在である。この人間の暗部を深く抉るような小説の最後に、ホアキン・モネグロの許しが置かれていることの重要性は強調してもしすぎることはない。ホアキンは終生それから逃れたいと願った激情から自由になることはなかった。しかし、その苦悩は「後から来るもの」の許しによって贖われたといえるのである。妻アントニア、アベルの未亡人エレナ、ホアキナとアベルの娘夫婦、孫のホアキンに見守られて迎えた死がアベルの突然の死に比べて幸福であったということもできよう。

この作品の結末に一抹の希望を見出すことが『アベル・サンチェス』という作品全体に横溢する暗鬱な雰囲気とそぐわないと考えるとすれば、それは短絡的といえよう。小説の基調とは異なる軽やかなユーモアもまたこの作品には垣間見られるからである。そしてそれらはいずれも、いかにもウナムーノらしいユーモアなのである。蛇足となるが、いくつか例を挙げる。

はじめに、スペイン語の地口を挙げることができる。第二章でエレナとアベルが交わす会話の中に「いい人みたいだし、いいところのある従兄弟ではあるけれど、あら、冗談を言おうとしてるんじゃないのよ」(本書29ページ)という台詞がある。「いいところ」、「従兄弟」とかけて訳出したが、原文にある«primo»は「従兄弟」であると同時にスペイン語の口語で「お人好し」の意味があることに由来する冗談となっている。

また、第三章ではエレナの肖像を描き上げたアベルにホアキンがつぎのように言う。

「そうして彼女の姿を永遠にとどめるんだ。君の絵が生きるのと同じだけ彼女も生きるだろう。そうさね、生きるというのとはちがうな。なぜならエレナはもう生きていないわけだから、永らえるんだ。大理石だか何だかでできているかのように永らえるんだ。なぜなら彼女は冷たくて硬い石だから、君と同じように冷酷だからさ。」(本書34頁)

ここでの「永らえる(動詞)」、「硬い(形容詞)」、「冷酷(形容詞)」はすべて同音異義語«dura»を用いている。内容の辛辣さとは別に、同じ語の反復による独特のリズムがここには生起している。

さらに、スペインの文学的伝統へのささやかなオマージュを織り込んだと思しい箇所もあるので指摘しておこう。第五章でエレナとアベルの婚姻が行われる場面で、ホアキンは彼らの「はい」という誓いの返事を耳にすることに強い恐怖をおぼえる。またその席にあってホアキンは石の招客のように押し黙っているが、これらはそれぞれレアンドロ・フェルナンデス・デ・モラティンの『娘たちの「はい」という返事』(1806)とティルソ・デ・モリーナの『セビーリャの色事師と石の招客』(1616)を想起させる。どちらの作品も結婚に関係があることを考えれば、第五章におけるこれらの挿入は偶然ではありえないだろう。

作者自身によって陰鬱な作品の烙印を押されているとしても、『アベル・サンチェス』に膠着した読みしか許されないとすれば、自律性を有するテクストに対する批評の価値は甚だ減じることになる。それよりも有意義なのは果敢に読み直しを挑みかけ、より豊饒な解釈へと道をひらくことだろう。それこそが今ウナムーノを読むということにほかならないし、作品に永遠の生を与えることになるのだ。第二版の推敲作業を終えたウナムーノは作品の末尾に「擱筆セリ!」(本書209ページ)という一文を書き付けたが、そのことの意味さえなお疑問に付される余地があるのである。

*01──本稿執筆中に佐々木孝氏の訃報に接した。ウナムーノやオルテガなどスペインの哲学者の翻訳、紹介に尽力された氏のご冥福をお祈り申し上げる。

*02──佐々木孝『情熱の哲学 ウナムーノと「生」の闘い』法政大学出版局、2018年、vページ。

*03──Padilla Novoa, Manuel. Unamuno, filósofo de encrucijada. Madrid: Cincel, 1985, pág. 56.

*04──フリアン・マリーアス『裸眼のスペイン』西澤龍生、竹田篤司訳、論創社、1992年、496頁。

*05──Salcedo, Emilio. “Vida de don Miguel. Unamuno en su tiempo, en su España, en su Salamanca”. Salamanca: Anaya, 1964, pág. 185.

*06──ミゲル・デ・ウナムーノ「三つの模範小説と序」鼓直、杉山武訳、『ウナムーノ著作集4』法政大学出版局、1974年、252ページ。

*07──ミゲル・デ・ウナムーノ「霧」高見英一訳、『ウナムーノ著作集4』法政大学出版局、1974年、18ページ。訳文では「激情」は「受難」と訳されている。原文はpasiónでありどちらとも訳せるように見えるが、後述するように『アベル・サンチェス』が嫉妬という激情によって生涯にわたり苦しむ男の物語であることから、ここではそのように改めた。むろん、それがひとつの「受難」であることにはなんの変りもない。

*08──Unamuno, Miguel de. “Abel Sánchez and other stories”. Tr. Anthony Kerrigan. Washington D. C.: Gateway Editions, 1956; Unamuno, Miguel de. “Abel Sánchez”. Tr. John Macklin. Oxford: Aris & Phillips, 2006; Unamuno, Miguel de. “Abel Sánchez: Story of a passion”. Tr. s.d. [¿Marciano Guerrero?] CreateSpace Publishing [On-demand publishing service of Amazon], 2014.

*09──「三つの模範小説と序」の「序」において彼は、その序もまた一つの小説であり、さらには小説に関する小説、小説論の解説であるとさえ述べている。序文という特権的な場において発揮されるこのような文学的実験はミゲル・デ・セルバンテス以来のものであり、ウナムーノ自身もそのユニークな批評『ドン・キホーテとサンチョの生涯』を執筆するほどにセルバンテスに傾倒していたことを考えても、「第二版への序文」の価値は強調してもしすぎることはないだろう。なお、セルバンテスの名は『アベル・サンチェス』第三十一章にあらわれる。

*10──この作品は『ウナムーノ著作集 5』に「他者」として翻訳されている(135‐182ページ)。しかしながら、双子の兄弟のあいだで殺人が行われ、殺人者自身が自分はふたりのうちのどちらであったのかが分からなくなるという設定を有する作品であることを考慮すれば、「もうひとりの男」と訳されねばならない。

*11──González Egido, Luciano. “Introducción.” Miguel de Unamuno. “Abel Sánchez”. Ed. Luciano González Egido. Madrid: Alianza, 1987, pág. 38.

*12──González Egido, Luciano. “Introducción.” Miguel de Unamuno. “Abel Sánchez”. Ed. Luciano González Egido. Madrid: Alianza, 1987, pág. 39.

*13──ヤコブス・デ・ウォラギネ『黄金伝説 3』前田敬作、西井武訳、平凡社ライブラリー、2006年、389ページ。

*14──新旧約の聖書のみをウナムーノの霊感源と考える必要はない。『エル・オトロ』で互いに激しい憎悪を抱き、殺人を犯すことになる双子の名がコスメとダミアンという『黄金伝説』に語られる双子の聖人(聖コスマスと聖ダミアノス)よりとられていたことを想起されたい。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。本篇はぜひ、書籍『アベル・サンチェス』で御覧ください。