シュテファン・ツヴァイク『過去への旅 チェス奇譚』解説(text by 杉山有紀子)

2021年6月24日、幻戯書房は海外古典文学の翻訳シリーズ「ルリユール叢書」の第14回配本として、シュテファン・ツヴァイク『過去への旅 チェス奇譚』を刊行いたします。ルリユール叢書に収められるツヴァイク(Stefan Zweig 1881-1942)の作品集は、2020年8月に刊行した、聖書、聖典を題材に描いた「第三の鳩の伝説」「永遠の兄の目」「埋められた燭台」「バベルの塔」を収めたツヴァイク『聖伝』(宇和川雄・籠碧訳)にひき続き二冊目となります。

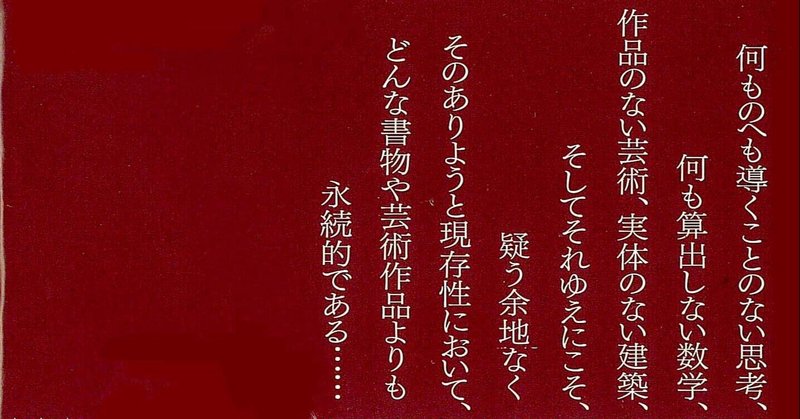

本書は、ツヴァイクの未完小説で本邦初訳となる「過去への旅」と、ツヴァイク・ファンで知られた俳優の児玉清氏ほか多くの読者に親しまれる傑作中編「チェス奇譚」(「チェスの話」)新訳の二篇を収録。パトリス・ルコント監督の映画『暮れ逢い』の原作としても知られる「過去への旅」、ツヴァイクが生涯最後に完成させた「チェス奇譚」。どちらの作品にも、ツヴァイクらしい、ナチスへの抵抗が見え隠れしています。

以下に公開するのは、訳者・杉山有紀子さんによる「解説 ツヴァイクの生涯と思想――精神の自由に殉じて」の一節です。

シュテファン・ツヴァイク『過去への旅 チェス奇譚』解説(text by 杉山有紀子)

ツヴァイクの「三つの人生」

シュテファン・ツヴァイクについては、残念ながら現在日本語で読めるきちんとした伝記というものがないに等しいため、まずはここでこの作家の全体像について少し紹介しておこう。晩年、後に『昨日の世界 Die Welt von Gestern』(1942)となる自伝を計画していたとき、彼は仮題として『わが三つの人生 Meine drei Leben』というものを考えていた。度重なる歴史的大変動の体験によって、まったく別の三つの人生を生きたように感じるという意味の表現である。この「三つ」に従って、ツヴァイクの生涯と思想を概観してみたいと思う(作品については「シュテファン・ツヴァイク年譜[1881–1942]」も参照のこと)。

第一の生――ウィーンでの青春と第一次世界大戦

ツヴァイクは1881年11月28日、モラヴィア出身のユダヤ人織物工場主の父モーリッツと、イタリアのオーストリア系ユダヤ人商家出身の母イーダの次男として生まれた。生家はウィーン中心部のショッテンリング14番地にあり、後に一家で市庁舎近くの屋敷(現在はホテルとなっている)に転居した。

多くの富裕なユダヤ人子弟と同様にギムナジウムへ進学し、早くから文学や芸術に強い関心を持ったツヴァイクにとって、19世紀末のウィーンは夢のような環境だった。絵画、音楽、建築、詩、演劇などあらゆるジャンルにおいて新たな才能が乱れ咲き、さらにフランスやイタリア、北欧など外国からも最新のトレンドが伝えられて、盛んに議論されていた。特にウィーンのカフェハウスは知識人や芸術家の集う一種のサロンのような場となっており、若きツヴァイクも時代を牽引する作家たちに出会い、世界各国の新聞で最先端の文学作品や劇評にも触れることができた。家業は兄のアルフレートが継ぎ、気楽な次男の立場だったシュテファンはウィーン大学の哲学科に進むものの、厳密で抽象的な研究よりは自由な詩作に惹かれ、ベルリンやパリに遊学し、アメリカやインドにも旅して見聞を広め、ヨーロッパ各国の詩人と交友を深めていた。博士論文はフランスの哲学者の歴史論を扱った『イポリット・テーヌの哲学』で、本人は教授の恩情で通してもらったと回想しているものの、後に伝記小説の大家として活躍する布石となっていることは確かである(ちなみにこの博士号はナチス政権下の1941年に「人種的理由から」剥奪され、2003年にようやく回復された)。

学生時代からツヴァイクは抒情詩、短編小説、戯曲など様々なジャンルで文学活動を展開し、若き才能の一人として頭角をあらわした。その一方で彼自身は自分をしばしば、より偉大な詩人たちの伝達者とみなしていた。特にフランス語詩の翻訳に精力的に取り組み、ポール・ヴェルレーヌ、シャルル・ボードレール、エミール・ヴェルハーレン(彼はツヴァイクの非常に尊敬する友人でもあった)らの訳詩が発表されている。ツヴァイク自身による詩よりもこれらの翻訳は評価が高い。

若手作家として順調なキャリアを積む中で、1914年に勃発した第一次世界大戦が大きな転機となる。ヨーロッパの知識人たちの多くは、鬱屈した社会状況を打開する一撃として戦争に熱狂し、32歳だったツヴァイクも最初は多少なりともそれに同調していた。開戦直後から彼は、オーストリア軍の一部署でプロパガンダ文書の作成に携わる戦時文書課での従軍を始めた。しかし友人であったフランスの作家ロマン・ロランが、スイスで反戦運動の先頭に立って闘っており、このロランに繰り返し諭される中でツヴァイクも戦争とナショナリズムを批判的に見るようになっていく。さらに軍の任務で激戦後のガリツィア(現ウクライナ/ポーランド領)を訪れ、戦争の悲惨を目の当たりにしたことも、彼を大きく反戦へ傾ける後押しとなった。オーストリア国民の間でも次第に厭戦気分が強まりつつはあったものの、露骨に戦争反対を口にするわけにはいかないという葛藤の中で、反戦劇『エレミヤ Jeremias』が執筆された。これは古代イスラエルとバビロニアの戦争を背景に、惨禍を予見しながらそれを阻止することのできない無力な預言者の苦悩を描いたものである。最後にユダヤ人たちは敗れてイェルサレムを失い、捕囚として旅立つことになるが、エレミヤは目に見える神殿を失うことこそが見えない神への真の道であると説き、民衆と共に誇らしく故郷喪失の運命へと向かっていく。ツヴァイクのヒューマニズムと平和理念が壮大なスケールで描かれた大作である。また戦争を駆り立てるナショナリズムの暴力性を、離散によって超越するのがユダヤ民族のあるべき姿だとして、自身のユダヤ性を(ツヴァイクとしては比較的珍しく)積極的に意味づけた重要な作品でもある。

『エレミヤ』は中立国スイスのチューリヒで初演されることになり、ツヴァイクは1917年11月にスイスへ向かった。当初は後日オーストリアに戻る予定で、帰国のあかつきには徴兵忌避をして処罰されることも覚悟したものの、結局オーストリア紙の特派員の身分で終戦までスイスに留まった。この地でロランに再会し、またアンリ・バルビュスやレオンハルト・フランクなど、各国の平和主義者たちとの対話も重ねる中で、ツヴァイク独自の平和思想が醸成されていった。この思想については後で詳しく述べる。

第二の生――ザルツブルクでの成功の日々

終戦後、1919年にツヴァイクはオーストリアに帰国するが、向かったのは故郷ウィーンではなくザルツブルクだった。戦中に新市街の丘カプツィーナーベルクにあるパシンガー城と呼ばれる古い屋敷を購入しており、ここで戦前から交際していたフリーデリケ・フォン・ヴィンターニッツ(1920年に正式に結婚)、そして彼女の二人の娘との生活が始まった。カプツィーナーベルクへ上る坂道の入口は石造りの門になっており、その向かいにある広場には2018年から「シュテファン・ツヴァイク広場」の名がついている。

このザルツブルク時代はツヴァイクにとって、作家としてもっとも実り豊かな15年であった。それは純粋に即物的な意味でも言えることで、短編小説、戯曲、評伝、エッセイと多岐にわたる活躍を通して、1920年代の彼は非常な人気作家であった。彼の作風はこの時期の文学潮流の中で見ると保守的な部類に入る。フロイト心理学を積極的に受容し、理性を超えた人間の無意識や性的衝動を微細に描く手法にはモデルネ的な面もあるが、あくまでも旧来の市民階級に広く受け入れられるものの枠を大きく出ることはなかった。彼はまた、ナショナリズムは言うまでもなく、コミュニズムも含めあらゆる政治的活動に関わることを徹底的に避けた。もちろん平和運動への関心は変わらず、戦前と同じようにヨーロッパ各国をさかんに旅しながら、戦争で引き裂かれたヨーロッパの和解と文化的統一という目標をもって講演なども積極的に行なった。ただ特定の党派に縛られることを嫌い、イデオロギーに対しても独立した精神を守り抜くことを何よりも優先した。多少社会派的なエッセイを書くことはあっても、文学作品に露骨な政治的主張を織り交ぜるなどということはまずしなかった。それもあって彼の作品は幅広い読者を獲得し、ドイツ語圏のみならず世界的にも人気を博した。ドラマティックでわかりやすいストーリー展開ゆえ、生前に映画化された作品も多数ある。総じて純文学としては破格の成功であり、同業者たちからは「通俗小説」「大衆作家」と妬み混じりの侮蔑の目で見られるほどだった。

もともと裕福な家の出であることに加え、作家としてのこの時期の成功が経済的にもより多くの自由をもたらしたことは間違いなく、ツヴァイクはベストセラーの連発で得た多額の収入をとりわけ、趣味である芸術家の手稿や遺品のコレクションに注ぎ込んだ。彼が収集したモーツァルトの自筆譜、ゲーテやカフカの自筆原稿、ベートーヴェンの机といった貴重な品々は現在、オーストリア国立図書館や大英図書館をはじめ、世界各地の図書館や博物館に所蔵されている。

ツヴァイクがザルツブルクに住み始めた翌年、1920年にザルツブルク祝祭(音楽祭)が初めて開催された。大都市ウィーンを離れての静かな暮らしを期待していたツヴァイクはあまり歓迎していなかったものの、この祝祭も後押しとなって彼の家は、各国から著名な作家や芸術家が訪れる友好の場、「ヴィラ・ヨーロッパ」となった。文化を通したヨーロッパの和解と統合というツヴァイクの理想が、まさに彼自身の屋敷において体現されたのだ。ただ、祝祭の創立者の一人である先輩詩人のフーゴー・フォン・ホフマンスタールは、ツヴァイクの「通俗的」な成功ぶりを快く思わなかったのか、地元に住む後輩の祝祭への関与を一貫して拒絶し続けた。保守的なカトリック都市のザルツブルクには反ユダヤ的な雰囲気もあり、世界的な成功にもかかわらずその影は常に付きまとっていた。

第三の生――亡命と自死

ザルツブルクはドイツに近く、ヒトラーの山荘があったバイエルン州のベルヒテスガーデンを、カプツィーナーベルクのツヴァイク邸から望めるほどであった。1933年にドイツでヒトラー政権が成立し、ユダヤ人ツヴァイクの作品もナチスによる焚書の犠牲となった。オーストリアではドイツからの併合圧力に対抗するアウストロ・ファシズム政権が独裁を強めていく。当初は楽観していたツヴァイクも隣国の政治的脅威を少しずつ認め、移住も視野に入れ始めた1934年2月のことだった。ウィーンで社会民主党とファシズム政権の武力衝突が起こり、その直後にザルツブルクのツヴァイクの自宅が、社会民主党の武器隠匿の容疑で突然家宅捜索を受けたのである。あらゆる党派的活動への関与を忌避し、個人の自由を何よりも尊ぶ彼にとって、これは非常な衝撃であり、屈辱的な事件だった。彼はほどなくしてオーストリアを去ることを決意し、ロンドンに居を移す。ここから、死にいたるまで続く長い亡命の日々が始まることになった。

1938年にフリーデリケと離婚。ロンドンから後にバースへ移って執筆活動を続けていたツヴァイクだが、ナチス・ドイツによるオーストリア併合によってオーストリア国籍を失い、さらにドイツと英国の開戦により、敵国人としてイギリスでの生活に困難を覚えるようになった。再婚した秘書のロッテ・アルトマンと共に英国籍を取得したものの、それから間もなくヨーロッパを離れ、ニューヨークを経て1941年秋からブラジルのリオ・デ・ジャネイロ近郊の避暑地、ペトロポリスの借家に住み始めた。この街がツヴァイクは大いに気に入り、ようやくいくばくかは落ち着いた生活を得て、自伝『昨日の世界』を完成させ、評伝『モンテーニュ Montaigne』などにも取り組んだ。しかし言葉の不自由、執筆のための資料が手に入らない状況、悪化する戦況、そして助けを求める同胞の声に十分に応えられない無力感等の中でツヴァイクは次第に抑鬱状態を深め、妻ロッテの重い喘息も憂慮の種となった。1942年2月半ば、リオのカーニバル見物に出かけたツヴァイクは、その最中に日本軍によるシンガポール陥落の報を受け、戦争の行方にさらに絶望したという。

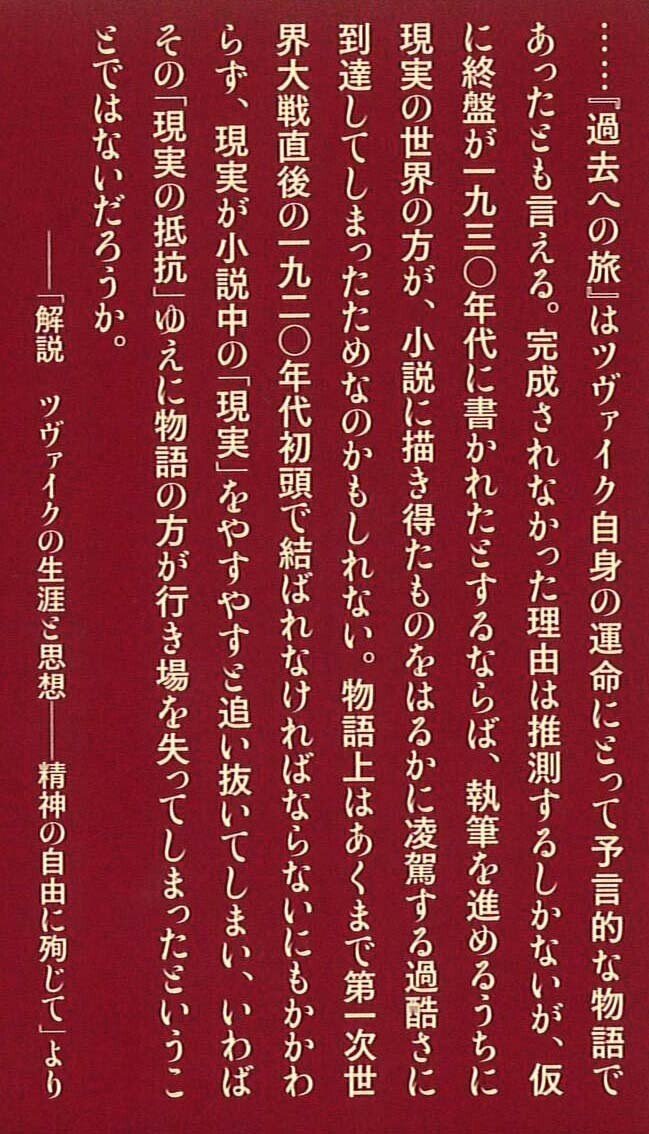

最後の小説『チェス奇譚』を完成させて間もない2月22日夜、ツヴァイクは妻ロッテと共に睡眠薬による自死を遂げた。ポルトガル語でDeclaraçaoと題された遺書は「自由な意志と明晰な精神をもって人生に別れを告げます〔…〕私にとって精神的な仕事が常にもっとも純粋な悦びであり、個人の自由がこの世における至高の宝でありました。友人たちに挨拶を。彼らが長い夜の果てになお曙光を目にすることができますように。気の短すぎる私はお先にまいります」というものであった。

【目次】

過去への旅

チェス奇譚

註

シュテファン・ツヴァイク[1881–1942]年譜

解説 ツヴァイクの生涯と思想──精神の自由に殉じて

【訳者紹介】

杉山有紀子(すぎやま・ゆきこ)

1985年千葉県生まれ。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学、ザルツブルク大学博士課程修了(Dr. phil.)。慶應義塾大学専任講師。専門はシュテファン・ツヴァイクを中心とした20世紀のオーストリア文学。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。本篇はぜひ、『過去への旅 チェス奇譚』をご覧ください。