黄土高原史話<12>中国4000年か、5000年か by谷口義介

取り立てて語るほどもなき人生ながら、1度だけ主役になったことが。

1990年6月9日(土)、所は熊大グラウンド。熊本大学教官チームと私の前任校(熊本商大・短大)との春の定期戦。わが方からはかつて藤間生大先生も出場されたこともある伝統の一戦ながら、ここ数回負け続け、しかも当日わが軍のエースが風邪でダウン、相手側からはピッチャーを貸そうかという申し出も。たまたま世話役をしていた私、責任を感じて急遽マウンドへ。もちろん初めての経験とて、内心ビクビク。ところが意外な好投で、2点失ったもののこちらは4 点取り、そのまま最終回へ。敵側ベンチからは、悲鳴にちかいヤジがとぶ。

「イヨッ!中国4000年の魔球!」ところで、「中国4000年」という言い方が日本で定着したのは、「中華三昧」なる即席麺のキャッチ・コピー「中国4000年の味」からとか。重々しくドラが鳴って、うまそうなラーメンがでてくるCM。製作者によると、夏王朝の成立がB.C.2000年頃だから、中国の歴史を4000年と算定した由。このシリーズの<10>でも、「中国最古“幻の王朝”夏は実在、四千年前の城跡を発掘」とする新聞記事を紹介しました。

しかし、中国では一般に、もう1000年さかのぼらせ、「黄帝5000年」というらしい。

前漢の大歴史家司馬遷は『史記』を「五帝本紀」から始めましたが、その最初の帝王がすなわち黄帝。このあと4人が続いて初めて夏王朝になるわけだから、少しサバを読んで、今では5000年としているのでしょう。

ちなみに1911年、中華民国の臨時大総統に就任した孫文は、学者の入れ智恵で「黄帝紀元」というのを持ちだし、その4609年11月13日を中華民国元年元旦にする、と全国に通達。西暦では、1912年1月1日に当たります。この計算でゆくと、今年あたり黄帝4700年になるのかな。

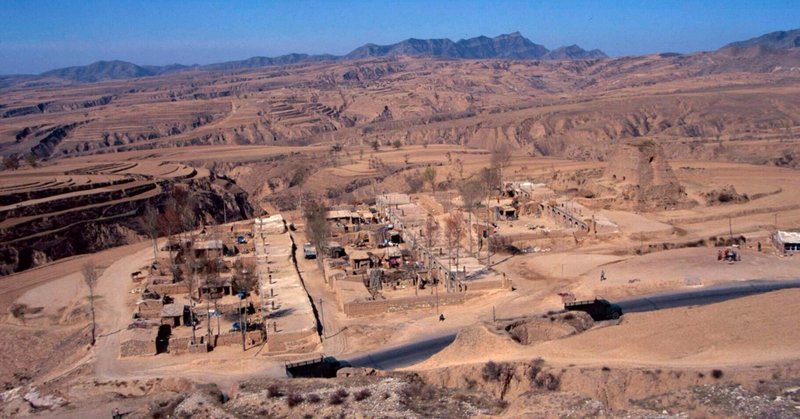

「五帝本紀」によれば、土徳の瑞祥つまり黄竜と土の精が現れたので黄帝と号した、と。また「その崩ずるや橋山に葬る」とみえますが、そこは陝西省黄陵県の橋山に比定され、いわば黄土高原のド真ん中。黄帝を黄土の民=中華民族の始祖とする信仰も納得できます。

1935年、毛沢東は特使を黄帝陵に派遣して祭儀を挙行、自らが起草した祈祷文を代読させました。

「赫々たる始祖、わが華[中華]を肇め造りたもう」

黄帝陵と称するものは各地にいくつかありますが、橋山の陵園入口に立つ石碑には「全国第一批重要文物保護単位 黄帝陵」と大書。いわば国の公認を得ているわけで、毎年4月初旬の清明節には、内外から多くの人びとが押しかける由。

陵そのものは高さ4m、周囲40mの小さな円丘ですが、注目すべきは高さ200m、面積24haの橋山をビッシリおおう6万本の松と柏(コノテガシワ)。なかには樹齢1000年を越す柏が3000 本も。民族の始祖の鎮守の森というわけで護りつづけてきたのでしょうが、 あたかも黄一色の大海に浮かぶ緑の巨艦のようです。

中国5000年のシンボルカラーは黄色。しかし、これからは緑では?

(緑の地球90号(2003年3月発行)掲載分)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?