日本語と英語

以下は、かつて持っていた誰も訪れないホームページに掲載したもの。NiziUにはまったく関係ないけど、 note を始めたついでに、ここに載せておこうと思います。こういう思考のクセのある者として、私はNiziUを見、考え、語っている、と示すために。私への興味を他人がもつかどうかの議論とは別に、自分の言葉を正確に伝えようとする努力はあっていいと思いました。

2000年に書かれたもので、例に古さはありますが、考察自体は、まだ他所で見たことはありません。手前味噌を覚悟で言えば、NiziUに関係なくとも、スリリングな考察ではあり、興味のある方に読んでいただいても構わないとも思います。

そして、NiziUを考えるとき、こういう深さまで下りなければならないことを、最近改めて実感することが多いことが、公開に踏み切る理由です。

目次

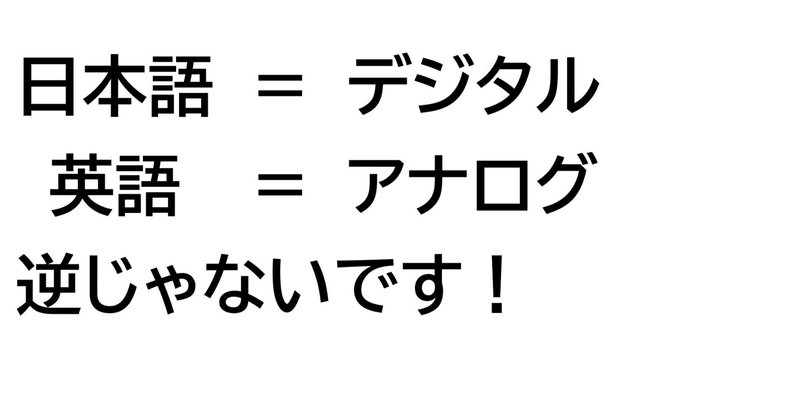

デジタルな日本語とアナログな英語

デジタルな日本語

アナログな英語

証拠

註

2022年からの註

1 デジタルな日本語とアナログな英語

アナログとは、版型と思えばいい。粘土板に掌を押しつける。後には正確な手の(ネガ)コピーが残る。これに石膏を流し込めばポジの複製ができる。このどちらの工程も同じ作用に基づいていて、その作用こそがアナログ方式だ。それに対しデジタル方式は、まず手の形や凹凸を計測して数値化する。その後、石膏の、数値が指定する点を、数値が指定する深さまで針で押し込み削る。これを無数の点について行えば手形ができあがる、というふうにするやり方。アナログは対象を自然に反射・模写する方法であり、デジタルは対象を数値データに分解して人工的に再構成する方法だ。アナログとデジタルのどちらがすぐれているかは、版型の材質の再現性の高さ(ノイズの少なさ)とデータ設定の緻密さとの量的な関係によって決まるのであって、デジタルであること・アナログであること自体の本質によるものではない。デジタルを上等と思い込んでいる人は、例えば、パソコンがいまだに苦手な動画の表示を、テレビのブラウン管は何十年も前から苦もなくやってのけているアナログの不思議を思ってみるのもいいかもしれないが、ここでの目的のためには、とにかく両者の性質の違いだけをしっかり掴んでおけばだいじょうぶだ。

日本語は分析的に意味を指向するデジタルな言語で、英語は現実の擬態語的な模写によって像を指向するアナログな言語だと思う。誰も言語の発生の段階のことはわからず、この点での度が過ぎた想像は慎むべきだが、いずれの言語も単語の発生は現実の反映としてアナログ的であったろうことは言ってよいと思う。ここで問題にしたいのは、もう少し複雑な事象、つまり文となる程度のことを伝えようとするときに日本語と英語は袂を分かつということだ。

2 デジタルな日本語

日本語には擬音・擬態語が多いと言われる。なるほど数は多いが、全体から見れば、特別な名前を付けられるくらい特殊なものだ。これが、音や態を擬したものとして全体から画されているということは、場面の像をそのまま模写することは、日本語では例外的だということだ。

現在、義務教育で教えられている国文法では、主語・述語といった文の成分を構成する要素を文節であるとしている。文節は必ず「自立語(1個)+付属語(0個以上)」という成り立ちをしており、文節を構成する自立語や付属語を単語という、というのだ。文節を文の成分と呼ぶことにはすばらしい洞察が含まれているのだが、国文法学者がそれをわかっているかどうかは疑問だ。ヨーロッパ語流の分析法をそのまま使う方便として、文を分解する途中に現れるものとして捉えられているように見える。ヨーロッパ語では単語である文の成分が、なぜ、日本語では文節になるのかをもう少し考えてみる必要があるのだ。文節は、文から下る分解の過程に観察されるのではなく、単語から文へ上る過程の必然として現れるのだ。

日本語の単語は文の要素となるとき文節になろうとする、と考えなければならない。単語は、そのままでは辞書の中にあるだけで決して文には入れない、いったん文節という形をとってから文に入る ―— このことは日本語の本質に関わることだが、これがどういうことかというと、日本語の単語は文に入るとき自分の格を宣言しなければならない、ということだ。ここで言う「格」とは文法学者が言う「主格」「目的格」の区別だけではなく、動詞であるか、形容詞であるかというようなことも含めて、単語としての意味の型のことだ。くり返す。日本語の単語は文に入るとき、自分の格を宣言する。そして付属語とは、この「格宣言」のための言葉なのだ。後で述べるが、接続詞と副詞・間投詞は(それぞれ別の理由からだだが)格宣言をしない例外と考えるべきで (→註①~③)、そうすると、「自立語+付属語」とならず自立語だけで文節が構成されるのは、用言の場合だけだ。しかし、動詞・形容詞・形容動詞は、それぞれ、終止形が同じ音で終わり、活用語尾が決まっている。これは、決まった格宣言語がくっついていると見るべきなのだ。したがって、接続詞・副詞・間投詞という異質の語以外では、日本語の文節はすべて「単語+格宣言語」となっている。そして、このことは、単語(文節)を「データ=意味を乗せたもの」として機能させようとする日本語の意味指向の基礎をなしている。当然に、文もまず意味につこうとする。例えば、私に関するデータを伝えるときに、氏名、年齢、住所などのデータ型さえはっきりしていれば、個々のデータの並び順は必ずしも重要ではない。同じように、格が文節によって宣言されていて語順に依存しないどころか、文節単独だけで格がわかる日本語においては、語順が比較的自由なのだが、これは、日本語の文が「データ=意味」がつくされることを指向し、描写しようとする現象に対してリニアであることを必須としないということだ。

日本語は分析的に意味を指向するデジタルな言語だ。

3 アナログな英語

英語には擬音・擬態語が少ないと聞いたことがある。何を根拠にそう言うのか私にはわからない。clang, clap, clatter, clean, clear, crisp, crunch, flip, flop, glint, glisten, glitter, munch, ooze, pop, rattle, ring, ripple, slap, tap, tip, twinkle, thud, thump, whip, whistle, … 書いている間にも別のが思い出され、まさに枚挙に暇がない。英語は、擬音・擬態語の言語なのだ。日本語の擬音・擬態語は、動詞の語幹を構成したり、「の」を伴って連体修飾したりはするが、まず状態の副詞として用法が固定されていると見ていい。上に挙げたような単語はそのように固定されていないため、擬音・擬態語と見えなかったのだと思われる。それだけではない。英語において、擬音・擬態語が他の単語に紛れて見えにくいのは、実は英語の単語が本質的に擬音・擬態語的にはたらくものだからだ。

「splash」という単語を例にとる。日本語の「パシャッ」という擬音語との音の類似からもわかるとおり、水が撥ねるときの音を模した言葉だが、この単語には、ここで語ろうとする英語の本質が詰まっている。これを、一般の辞書がどう扱っているかを見てみよう。『プログレッシブ英和中辞典』から、ここでの目的に不要な例文等はカットしながら、すべての語義を引用する。

他動詞

1 〈水・泥を〉はねかける;はね散らす,はねかけてぬらす[よごす]

2 〈水・泥などが〉 …にはねかかる

3 …に(色などで)散らし模様をつける

4 (新聞などに)〈記事などを〉目立つように書きたてる

5 〈金を〉( …に)奮発[散財]する

自動詞

1 〈人が〉水泥などをはね散らす;(場所を)水[泥など]をはね散らして進む;(場所に)ザブンと飛び込む;〈液体が〉はねる

~ into a pool ザブンとプールに飛び込む[落ちる]

~ across a stream 小川をザブザブ渡る

Children like to ~ in the bath. 子供はふろでお湯をバチャバチャするのが好きだ

2 〈宇宙船が〉着水する《 down 》

3 ( …に)金をかける,奮発する

名詞

1 はね散らすこと; はね散らす音

2 はね,しみ;(光などの)斑点(はんてん)

3 これ見よがしの見せびらかし

4 はでな扱い.

5 (酒などに加える)少量のソーダ水

副詞 ザブン[バチャッ]と

他動詞の3、4、5などは比喩的用法だからこれらを除いたとしても、いったいどういう意味なのかはっきりしない印象はぬぐえない。もちろん、多義の語はあるが、その場合、根義というものがあり、そこからの派生が辿れるものだ。すべて水が撥ねることに関係しているとしても、あるときは「場所を進」み、あるときは「飛び込む」というのはあまりに統一がなく場当たり的で、この単語の意味を覚えようとする者の不安を誘うはずだ。その不安は正しく、後に「out of」をつければ水から飛び出す意味にもなる。すべての辞書がやっているこういうやり方は、何かが間違っているのだ。

「splash」を見てもわかるとおり、英語の単語は一語で複数の品詞を兼ねるものが多い。単語がしない格宣言は統語構造が担っている。英語は格を必要としない構造で意味を生成する、と言ってもいい。意味を乗せたデータ要素が集まって全体の意味をなす、これは一つの方法だが、意味を伝えるにはもう一つやり方がある。絵文字や四コマ漫画などのやり方だ。要素となる像を、現象をリニアになぞる順に配置して、現象全体の像を再生する。例えば、<子どもの絵><ゲンコツの絵><泣いている別の子どもの絵>という順に見せられたとき、わたしたちは一つのできごとの像を受け取り、後から「一人のこどもが別の子どもを殴った」という意味が追いかけてくる。このとき、「ゲンコツの絵」を動詞のようにはたらかせているのは、現象をリニアになぞるという構造そのものであって、「ゲンコツの絵」自身は動詞の格宣言などはしていない。したがって、別の場合、別の位置では、同じ絵が「ゲンコツ」という名詞のようにはたらいたりもするだろう。辞書による「splash」の定義が収拾のついてない惨状を呈するのは、本来、「splash」を含む構造によって発生する意味——構造に依存した不定形な意味を、「splash」単独に背負わせようという無理をしているからだ。「splash」は水が撥ねる音の像としてだけある。そのようなものとして次のような像の再生が行われているのだ。

① <車><バッシャーン><私>

② <少年><バッシャーン><水の中へ>

③ <怪物><バッシャーン><水から外へ>

④ <馬><バチャバチャ><川の向こうへ>

⑤ <幼児><バチャバチャ><子ども用プールの中>

⑥ <私><聞いた><バチャバチャ>

⑦ <バッシャーン><振り返る私>

断言したとおり、「バッシャーン」や「バチャバチャ」といった音の像があるだけだが、それぞれ、イメージを連続させて想い描くことによって、

①「車が私に水を撥ねた」

②「少年が水しぶきを上げて水に飛び込んだ」

③「怪物が水しぶきとともに水から現れた」

④「馬が水を撥ねながら川を渡った」

⑤「幼児が子供用プールでバチャバチャ水遊びをしている」

⑥「私は水が撥ねる音を聞いた」

⑦「水の撥ねる音が私を振り向かせた」

という「意味」をとることができる。そして、今、日本語によって擬似的になぞったこの方法こそが英語の方法なのだ。

要素の像は、あくまでも像としてあり、いろいろな位置に、同じ形で並びながら、様々な意味の生成に加担することができる。一方で、現象をリニアになぞることが格を発生させるため、特定の表現内での並び順は勝手に変えられない。「像の再生」というものがそういうものだからだ。派生語などの例外を除く英単語が、基本的に単独ではここでいう格がわからず、同じ形でいろいろな位置に来るのは、英単語が像としてあるからで、英語が語順にうるさいのは、英文がまず現象のリニアな再生としてあるからだ。

英語は現実の擬態語的な模写によって像を指向するアナログな言語だ。

4 証拠

最後に、おまけとして、日本語が意味につき英語が像につくことの傍証を挙げておく。

(1) 私がここで指摘していることは言語作用の最深部に関わることだ。言語は使う者の認識のし方を規定する反作用をもつが、そういう部分に関わることだ。日本語が左脳的・英語が右脳的というよくある指摘の根拠を、私は示していると思う。

(2) 長文読解のアドバイスとして、英語はイメージを想い浮かべながら読むといい、とよく言われる。英語の小説を読んだことがある者なら誰でも実感することだろうが、その根拠として私の指摘はあると思う。

(3) 日本語では流行らなくなった短・中編小説が英語では相変わらず行われている。短・中編小説が描く抒情的な物語が日本に少ないかと言うとそうではない。英米で小説がやることを、日本では少女漫画を初めとするコミックがやっている。妹が少女漫画を読んでいた時期に、その一部を借りて読んだだけの乏しい少女漫画体験だけからでも、このことは断言していいと思う。最近、と言ってもかなり前から、ストーリー性の高い漫画は、青年誌を中心に拡大しているが、アメリカのコミックはこんなことはやらない。日本のサラリーマンが電車の中で漫画を読むことに、アメリカ人はひどく驚くが、これは、アメリカではコミックはまさに子ども用のレベルだからで、私たちは、日本の事情に疎いアメリカ人の無知を憐れむ微笑を送っていればいいので、別に恥ずかしがったり、無知の尻馬に乗る醜態を晒したりする必要はない。ストーリー漫画全体のレベルは威張るような高さではないが、少なくとも『ハーレクィン』以下ではない。

英語が短・中編小説でやることを日本語は漫画でやる、逆に言えば、日本語が漫画でやることを英語は言葉だけでやる。これは、意味につく言語と像につく言語の結像力の差からきていると思う。

5 註

① 日本語の副詞は、二種のものがある(「状態・程度・陳述」という普通の分類ではない)。一つは、別の語の活用、別の語の合成であったものが、元が見えなくなってしまったもの。こちらは、元の形を考えれば例外性は解消する。残りの副詞は、すべて、本来、擬音・擬態語だ。つまり、アナログな手法で描写力を高めようという表現技法としてあり、集まって文を構成する要素としてある日本語の単語とは次元を異にする。

② 間投詞は直接の自己表出であり、文を構成して指示をなそうというはたらきとは次元が違うことは見やすいだろう。

③ 現象は文に変換される。言い換えれば、文の要素は現象の中に対応するものがある。しかし、現象に接続詞はない。つまり、接続詞は文の外にあり、文の構成要素としての単語と同一には扱えないのだ。

6 2022年からの註

この論考を書いて数年後、プログラミング言語内では、言葉が「型宣言」をしなければ機能しないことを知った。私の用語である「格宣言」はまさに「型宣言」だ(「意味の型」とも言っている)。また、プログラミング言語の語順と日本語の語順がほぼ同じなのは、偶然ではなく、日本語がデジタル言語であることの当然によるのだと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?