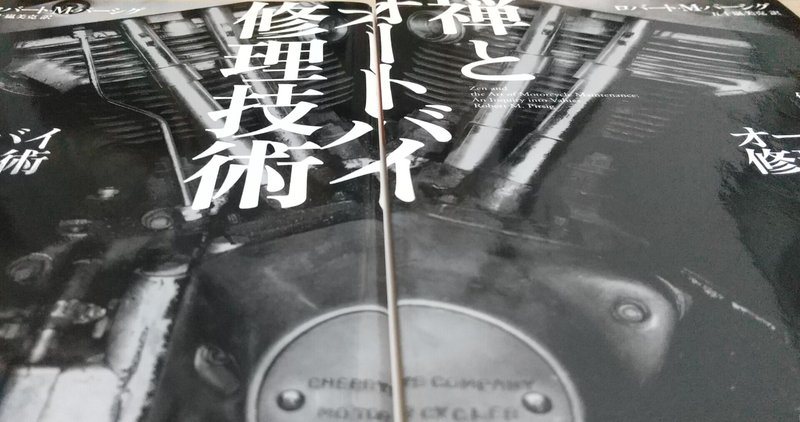

禅とオートバイ修理技術

禅とオートバイ修理技術、という本がある。

どういう本か、自分が説明するのは面倒なので、立派な人の説明を引用してズルするのである。わたしはズルいのである。ばいばいありがとうさようなら。知らんけど。

さて、懲りもせず独り言である。

* * *

物事の本質にいたる手前、とっかかりの些細なところでつまづいてしまうことがある。たとえばオートバイを修理しようとしてサイドカバーを外そうとしたら、そのネジがきつくて外れないような。

そこには技術解説書特有の実に素っ気ない表現で

「サイド・カバーを外す」

としか書いてなく、知りたいことは何ひとつ載ってない。

もはや説明書は何の役にも立たない。

こんな瞬間の意識は無に近いものである。

行き詰まって、何の答えも見いだせない。

何もかも音を立てて崩れ去ってしまったのだ。

感情的には実に惨めな経験である。

時間も認識できない。無能そのものである。

残念なことに、従来の科学的方法では取りつく島もない。

創造力、独創性、創意工夫、直感、想像力

ーいわゆる行き詰まらないことー

これらはまったく科学の範疇の埒外にある。

(禅とオートバイ修理技術(下) ハヤカワ文庫 140頁〜)

わたしはこの本を読み始めてから、上に引用したような物事の捉え方がずっとひっかかっていた。どうしてわざわざ"科学的"方法というものを、「考える」というカテゴリから切り離し、単なる道具であるかのようにみなしておくのか腑に落ちなかったのである。科学的方法は何か高尚なものであって「ネジがきつくて外れない」程度のことには適用できないといっているようだ。

目的を達成するための手段が"科学的"方法であればそこに至るには

方法を活かすためにはどうするか、

もっと近道はないのか、

手近にあるものだけで十分なのか、

ということを考えなければならず、それは感情を脇に置いて事実を積み上げていくことが必要である。そこには想像力や直感、創意工夫がなければならない。

行き詰まりを打ち破るツールと、行き詰まりを打ち破るための思考とを切り離して考えてしまっては誰であっても途方にくれる。これを仮に「二元論」として捉えたとしたら、どう思考を推し進めてもわけのわからないところへ着地してしまう。

その違和感を抱えたまま、書き手は(大雑把にいえば)東洋の考え方に触れることで違和感を氷解させるのだけれども、わたしには「なぜそんな遠回りをして考えるのか」がわからないのであって、岡潔の書いたことの方がずっと簡潔でわかりやすい。

フランスのジイドは「無償の行為」ということを言っている。これはこのくにの善行と似ているようだが、大分違う。このくにの善行は「少しも打算、分別の入らない行為」のことであって、無償かどうかをも分別しないのである。このような打算も分別もはいらない行為のさいに働いているもの、それが純粋直観である。

(中略)

ただ智力といってもよい。

(中略)

この智力が射さないと存在感とか肯定感というものがあやふやになり、したがって、手近に見える外界や肉体はたしかにあるが、こころなどというものはないとしか思えなくなる。

(岡潔 春宵十話 光文社文庫 74頁)

ここでは「直観に基づくこころ」があって、行為はそのこころを伴うものである、とされている。このように考えるのが当たり前ではないか、とわたしには思えるのであった。

「禅とオートバイ修理技術」がベストセラーになったということは、これが人気となった国において書き手の二元論に基づく考え方がそれなりに許容されていたと思われるのであって、そうすると西洋(アメリカ合衆国?)においては、ある割合で、哲学と科学の間に明らかな線引きを行うことを当然と思う人間が一定数存在することが想像されるのであった。それが本当のことであればまったくめんどくさい話である。

おそらくこの本を読んでそれなりの理解をする程度の人であれば、迂遠な"哲学的論理展開"を一瞥して「そういう考えかたもあるね」とするようにも思える。

書き手は決して古今東西の思想を手中に収めて駆け巡っていたわけではなく、自分の悩みを解決するために手近なところからあたりをつけて自分の考えの答え合わせを丹念に続けていたのだ。この活動をこれだけ地道にやり続けていれば神経が参ってしまうのもうなづける。

このあたりが「全体像を見ないまま各論で話を進める」ように私には見えていて、その各論のなかではなまじ論理が通るだけに、自分の間違いに気づきにくい。自分の中に対話者を設定したときに陥りやすい罠。一歩引いてみたらこんなに滑稽なことはないのだけれど、本人はつねに大真面目なのである。そうして大真面目な本人は滑稽なことに気づかない。人生の悲劇のひとつの形態がここにある。

なんとなく「西洋的なものの捉え方」にはこの本にあるような癖が見え隠れする気がして、マッキンゼーであるとかハーバードであるとか、そういう"名前を冠すれば誰もがひれ伏す(?)"ようなものであってもその論理が通じるのは、とある一面だけである、という感覚は持っていなければならない。日本であってもたとえば「発言者が東大出身だから」という理由で発言が全て正しいと言えないのと同じである。そんなものわかりきったことなのだけれど。

ああいうのは通販と一緒で「いいところしか言わない」のである。

* * *

一言申し添えておくと、わたしはこの本を批判的に揚げ足を取って読んだわけではなくて、とてもできの良い重層的な物語だと理解しているのです。世間の"書評"といわれるものは、そこに至らず雰囲気的な物言いに留まっているものがちょくちょくあるように思えて、もうちょっとちゃんと言えばいいのにな、と思うことも、たまにある。

ところで、今日は陽射しが春でした。浮かれてしもうて鉢植えに水やったがな。あははん。