続・下町音楽夜話 0316「マニアック?」

東京では3回目の緊急事態宣言が本日発令された。ウチのお店は当面休業である。当然ながらレコ屋も本屋も休業である。初日は自宅で大人しく掃除でもするかと思うが、今後はウェブ通販サイトにデータをどんどんアップロードしてみようかと思っている。最近は忙しさにかまけてあまり新着盤を上げていなかったのでちょうどよい…と思うしかない。いろいろ言いたいこともあるが、世の中が愚痴で溢れかえっているときに愚痴ったところで、何一つ得るものはない。ここは前向きにできることを探すことにしよう。

とにかくできるだけ他人と接触しないで過ごすことが望ましいので休業するわけだが、お客様を入れないでもできる作業はいろいろある。とりあえず先週の金曜日に次回展示イベントの調整が始まった。今回は出版記念イベントである。KADOKAWAからまもなく発売になる高山英男さんと吉村生さんの「まち歩きが楽しくなる 水路上観察入門」という、とてもとてもマニアックで、面白そうなものである。正直言って理解不能な部分もあるが、非常に楽しみである。このお二人、「暗渠マニアック」と言えばお分かりだろうか?詳しく語っていいものか悩ましいのだが、以前にウチで展示イベントを2度ほど開催してくれた超マニアックな路上園芸学会会長さんのご紹介である。

この方たち、マニア・フェスタだのと称して集い、常識に囚われないディープなネタを発信してくる。こちらも音楽などでは相当マニアックな方だろうが、そもそも扱っているテーマのレベルが違う。片手袋マニアやら給水塔マニアなど、少々理解に時間を要するものから、路上園芸や狸など少しは親近感を覚えるネタもある。先般レコード・コレクターズ誌の「レコード・コレクター紳士録」にてご紹介いただいたとき、ようやくこの連中の仲間に入れてもらえるかなと思ったものである。

GINGER.TOKYOの壁面展示はどうしても無難なものが多い。一応飲食店なので、匂いダメ、政治宗教ダメ、エログロダメ…、などという制約はある。それでも発想豊かなマニアさんたちにかかれば、面白い空間に早変わりする。トイレの中にまで展示する方たちもいらっしゃるのでウケる。驚いて漏らすこともなかろうが、出るものも出なくなる展示は避けたい。それでも、攻めているものは多い。物販攻勢をかけてくるイベントもあり、スタッフはお会計時に忙しいおもいをすることもあるが、概ね楽しんでいるようだ。

実はnote内を渉猟するときはそういう視点ももっている。気になる写真家さんやイラストレーターさんがいればチェックする。コロナの状況のせいで、お声がけのタイミングが難しくなっていることもあり、今のところnote繋がりの展示は実現していないが、常にチェックしてはいる。具体的に名前を出していいものか悩むが、アヤコ14世さん、O太郎さんの写真展はこちらからお願いしてでも実現したいと考えている。しかしこうも営業自粛だ、時短だと言われていては、個展をやらないかとお声がけするタイミングではない。残念ながらコロナが落ち着くまで待つしかなかろう。

他に他人と接触しないでできる作業といえば、もちろん音楽を聴くことだ。実は忙しくて聴けていない盤がいくつもある。特にアナログ推しの店ではCDを滅多にかけないので、聴いていないCDが溜まっているのだ。時代は定額配信制だのということになっているのだろうが、音質面で満足できるわけもないし、やはりジャケットを愛でる感覚も、アナログ盤にはかなわないが、CDはまだ少しは持てる。

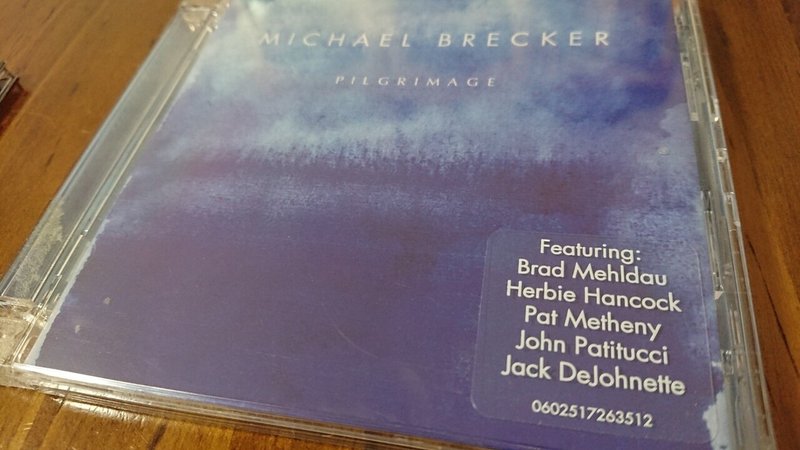

3度目の緊急事態宣言の可能性が言われ始めた頃から取り出して聴く準備ができている盤がいくつかある。マイケル・ブレッカーの「PILGRIMAGE」はタイトルも気になるが、参加しているメンツの豪華さもあって、HDDプレイヤーに取り込み、たまに流しているはずだが、ちゃんと対峙して聴く機会を得られずにいる。

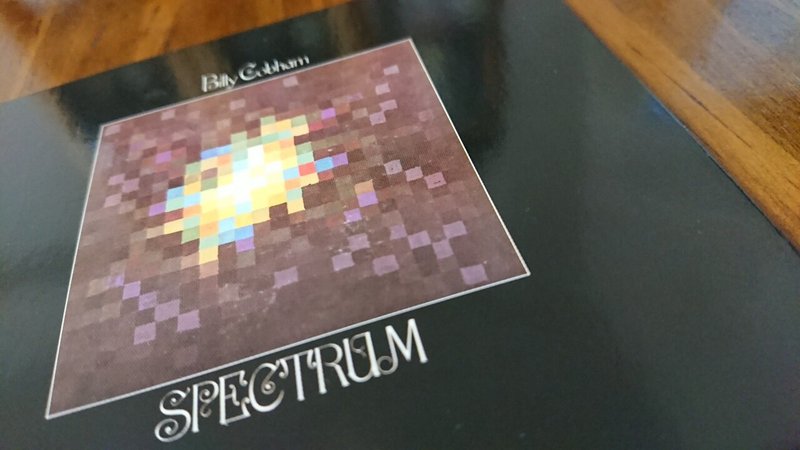

またビリー・コブハム「スペクトラム」はここ数カ月で複数のお客様から話題に上ったので、あらためて聴いてみたいと思い続けていた。アナログ盤は売れてしまったので手元にないがCDはある。トミー・ボーリンは元々好きでソロはよく聴いているが、トミー・ボーリンの音源として「スペクトラム」を聴くということをしていない。何度も聴いた盤ではあるが、あらためてじっくりと聴いてみることにしよう。

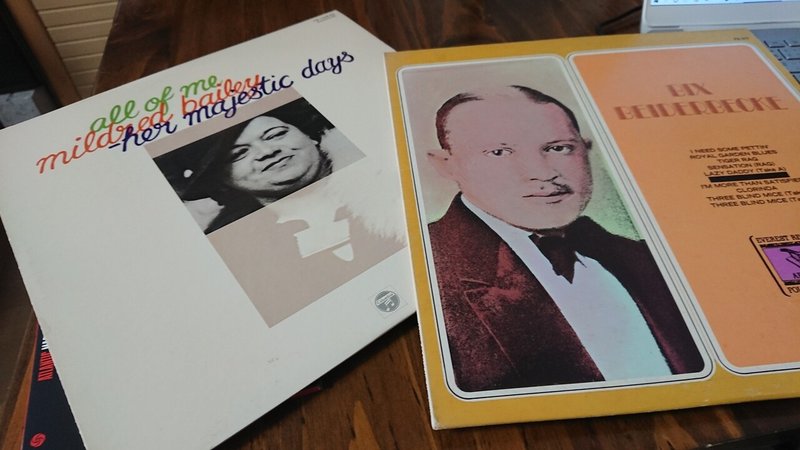

その他にも、アール・ハインズ、ビックス・バイダーベック、ウォルター・ビショップ・ジュニア、ミルドレッド・ベイリーあたりは、書きかけの文章もあって、時間があるときにあらためて聴いてみたいと思っていた。こちらはアナログだからいつでも聴けそうなものだが、店ではあまりジャズは鳴らしていない。こういう機会に試してみたいのだ。爆音で鳴らすべきものでもないが、少しボリュームをあげて聴くとまた印象も変わる。古いものは意外にいい音で録れていることが知れることにもなり、新たな発見があるものである。ここらはマニアックというほどでもないが、やはり普段聴きの音楽ではない。…結局時間はいくらあっても足りない人間なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?