『もしも東京』展|20+1人の東京の見方

8月4日(水)〜9月5日(日)の会期で東京都現代美術館で開催されている『もしも東京』展に行ってきた。20名の漫画家が、“もしもの東京”をテーマにした漫画作品を制作する展示会である。

気になる作品はいくつかあったが、特に気に入ったのは2人だった。

①山下和美氏

『天才柳沢教授の生活』や『不思議な少年』、今年4月に第25回手塚治虫文化賞マンガ大賞を受賞した『ランド』などの作品がある。

単純に私が山下さんの作品のファンだ、ということが大きい気がするが「そういえば山下氏の作品に登場する人々は”東京”を体現しているといえばそうだな」とも思う。

例えば柳沢教授という何に対しても好奇心を持つ人物が彼の周りの多様な人々との交流やその過程における思考を描いたのが『天才柳沢教授の生活』だ。

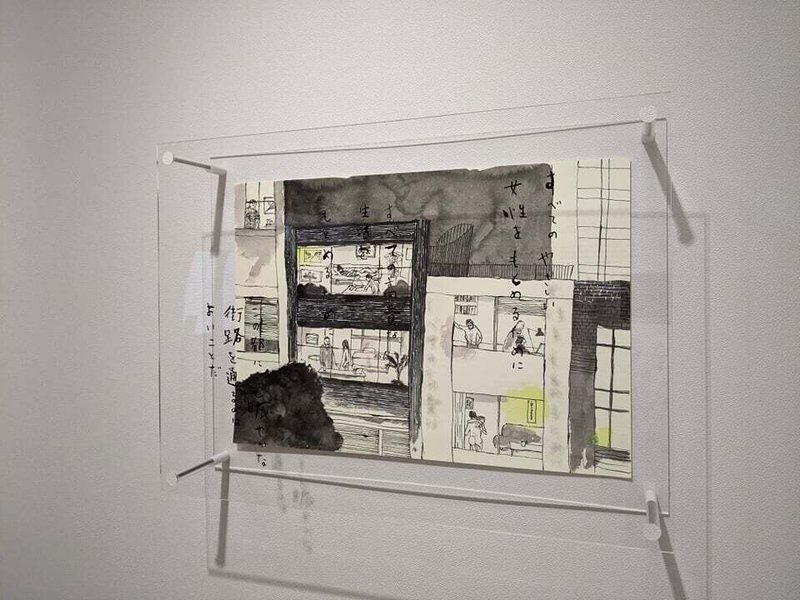

②松本大洋氏

『鉄コン筋クリート』『ピンポン』などが有名だろうか。実は彼の作品を読んだことがなかったのだが、今回の展示は良かった。

詩人萩原朔太郎の詩を引用しながら、それを元にした作品を発表していた。

『青猫』 萩原朔太郎

この美しい都会を愛するのはよいことだ

この美しい都会の建築を愛するのはよいことだ

すべてのやさしい女性をもとめるために

すべての高貴な生活をもとめるために

この都にきて賑やかな街路を通るのはよいことだ

街路にそうて立つ桜の並木

そこにも無数の雀がさへづつてゐるではないか。

ああ このおほきな都会の夜にねむれるものは

ただ一疋の青い猫のかげだ

かなしい人類の歴史を語る猫のかげだ

われの求めてやまざる幸福の青い影だ。

いかならん影をもとめて

みぞれふる日にもわれは東京を恋しと思ひしに

そこの裏町の壁にさむくもたれてゐる

このひとのごとき乞食はなにの夢を夢みて居るのか。

この氏は1923年発表の詩集『青猫』の冒頭に収録されたものだ。

なんと約100年前の詩なのだが、2020年、2021年の東京を詠んだものと言われても違和感はない。

”東京”の本質は100年前から変わっていないということなのだと思う。

松本大洋氏は、これまた逆に100年前の東京のマンガだと言われても違和感のない絵を書いていた。

同様に、東京の姿や雰囲気は本質的に100年前と変わっていないのだろう。

自分にとっての「もしも東京」

20の作品を鑑賞しながら、自分は”東京”をどう捉えているのか考えていた。

ぱっと思い浮かぶのは「(賃貸)マンションの隣の人の顔を知らない」ということだ。かと言って皆誰とも話さないということではなく、家族や会社の同僚、友人とは仲良く話す。

つまり「ローカル」がない。生きるために必要なつながりは「東京に集まってくる人のネットワーク」から得られるので、ローカルという存在が不要なんだろう。言い換えれば「機能」中心の社会、とも言える気がする。

先月『映像の世紀プレミアム(15)「東京 夢と幻想の1964年」』を鑑賞したのだが、オリンピック開催前の東京の様子の動きを知ることができた。

驚くことに、東京オリンピック前の東京は「ゴミの街」だった。今の東京からは考えられないが、なにかゴミを捨てる際にはそのへんにポイである。

また交通渋滞もひどく、とてもオリンピックを開催できる状態ではなかった。

そこで国と都は大急ぎで美化運動をし、首都高を整備した。

首都高を整備する過程で古い東京は上書きされ、「機能」する東京、「機能」としての東京に変貌していったのである。

その弊害で有名なものが日本橋の上を覆う首都高だろう。

機能からローカルへ

萩原朔太郎『青猫』から100年、前回の東京オリンピックから55年、”東京”を見直すタイミングがきているのかもしれない。

100年前の大正時代はまだまだ日本は発展途上国、55年前の東京オリンピックの都市は欧米に追いつけ追い越せの時代、そして2021年は目標を見失っている。シンプルな目標を持っているときは「機能」中心で良いだろうが、目標なき現代においては噛み合わず歪が生じている。

もしかしたら、東京という「ローカル」を再興すべき時期がきているのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?