森田一弥氏レクチャー「左官職人から建築家へ、京都の土壁技術を現代建築に」

本稿は、2021年9月27日に東京大学建築生産マネジメント寄付講座主催のレクチャーシリーズ「つくるとは、」の第三回「技術伝承」における、森田一弥氏(京都府立大学准教授)による講演(研究・活動紹介)の内容から構成したものになります。

学生の頃から、職人の世界や「つくる」世界にかかわることを考えてきました。入学当時はバブルの絶頂の頃で、京都では高松伸さんのポストモダン建築が大々的に取り上げられていましたが、凄いなと思う反面、こんな建築がどうやったら設計できるのかまったくわかりませんでした。建築をどう勉強したらいいか考えていたときに、本屋で安藤忠雄さんの『都市彷徨』に出会いました。これは安藤さんが若い頃に世界のいろいろな街へ行って、いろいろな建築を見て考えたことについて書いた本でした。建築をやるなら旅をしろと繰り返し書かれていました。

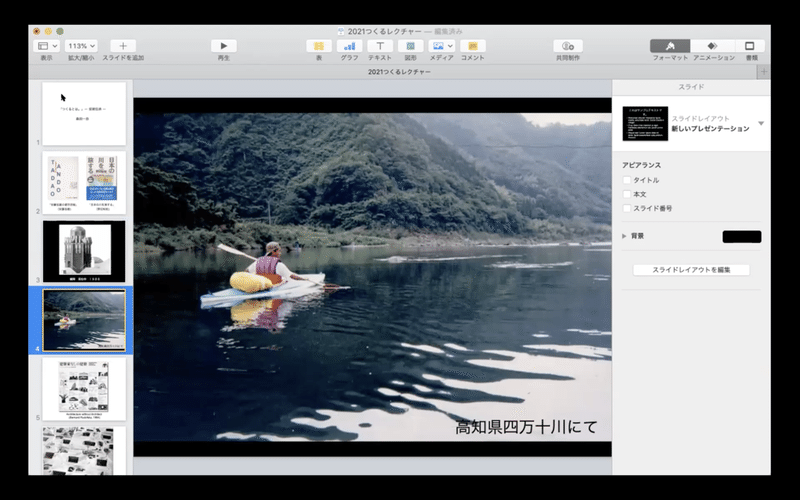

それから、今度は野田知佑『日本の川を旅する』を本屋で見つけました。野田さんは日本の各地の川をカヌーで下っている人です。カヌーで旅をするのは普通の旅行とは行き先も目線の高さも違うし、違う世界が見えて楽しそうだなと思い、アルバイトして貯めたお金でカヌーを買いました。そして、電車で日本のあちこちにカヌーを持っていき、現地で組み立てて川を下り、1週間くらいかけていろいろな集落へ行って、川辺にテントを張って寝泊まりしました。おかげで観光地ではない集落をたくさん見ることができました。

それで、建築っていうのはその土地の気候や採れる素材と密接に関係していることがわかってきて、これなら理解できると思いました。そんなときに、大学の授業でバーナード・ルドフスキーの『建築家なしの建築』を知りました。建築家が設計したのではない、そこに生きる人が生活のなかでつくり出したユニークな集落や建築がたくさん紹介されていました。

そうした建築へ興味を持ち始めたときに、沢木耕太郎の旅行記『深夜特急』を友人から教えてもらいました。この本には、インドからヨーロッパまで陸路で、1年半くらいかけて海外を旅する様子が書かれていました。また『12万円で世界を歩く』という、有名なバックパッカーの下川裕治さんが書かれた本を読み、12万円しか予算がなくても簡単に海外へ行けること知りました。そして、大学を1年間休学して旅に出たのです。

風土に造られた建築を巡る旅

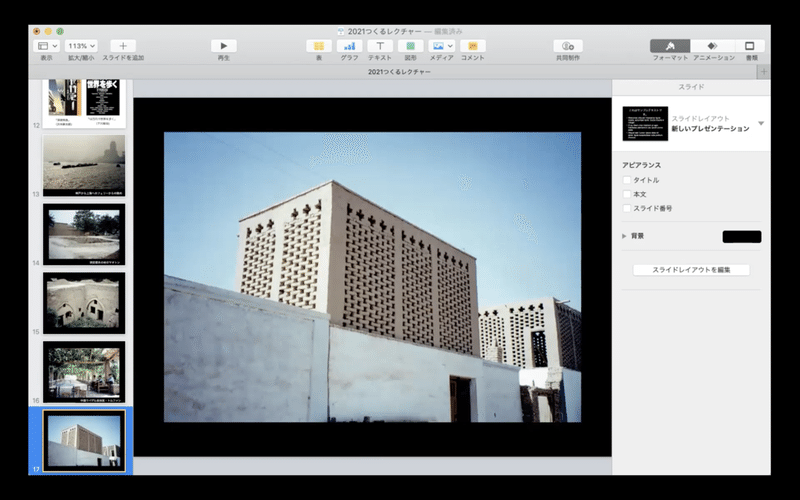

当時、日本を一番安く脱出できるのは、神戸から出る鍳真(がんじん)という船でした。1万6000円くらいで上海まで行き、そのあとずっと陸路で西へ、観光客が行かないような村を訪ねていきました。中国では地下住居のヤオトンを見たり、ウイグル自治区のトルファンという砂漠の中のオアシスの都市へ行き、日干しれんがで作ったブドウの乾燥小屋や、土の色がそのまま出たようなモスクを見ました。

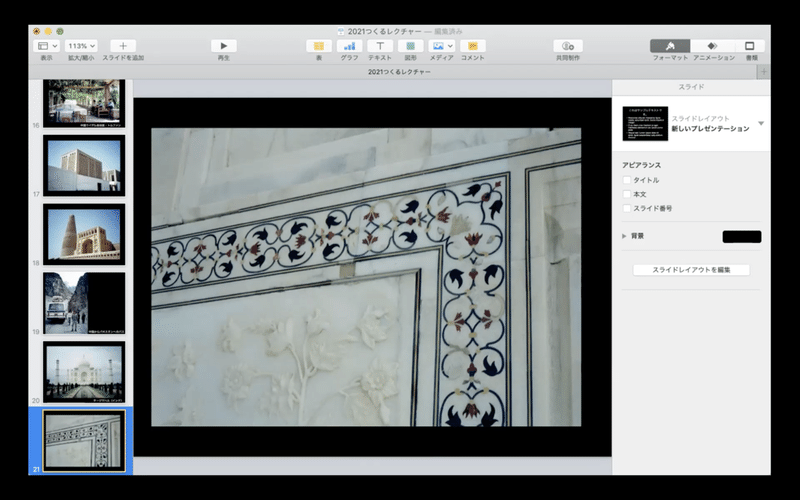

中国からはカラコルム・ハイウェイというハイウェイとは名ばかりの悪路を越えてパキスタンに入国して、パキスタンからインドへ行きました。タージマハルのような観光地も見に行きましたが、こういう建物もディテールを見ると、インド人のすごく根気強い仕事が見えてくるんですね。大理石が彫ってあって、さらにその中に色の付いた大理石が超絶技巧で象嵌してあったりだとか、そういう手仕事みたいなものにもすごく興味がありました。

それからパキスタンの電車に乗って、国境を越えてイランに行きました。イランの住宅には風の塔といわれるものがあって、この塔から風を取り込んで、水がめみたいな所を通して気化熱で涼しい風をつくり、住宅の中に送り込むようになっています。

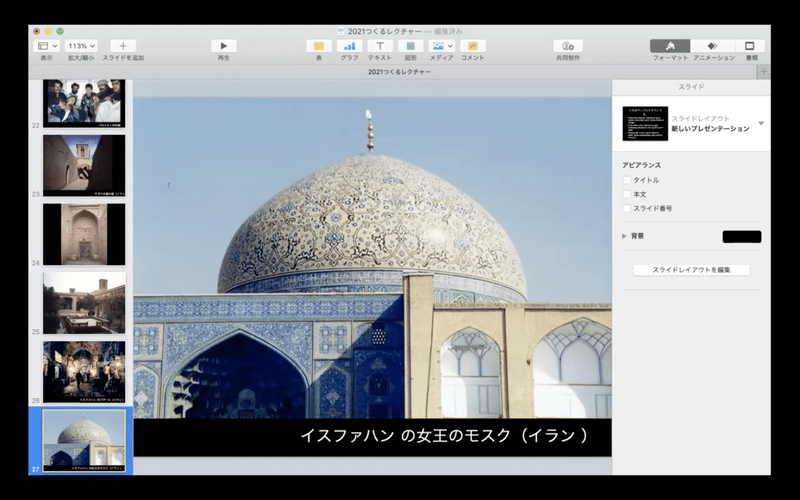

これらは大体、日干しれんがでできていますが、イスファハンのモスクのように特別な建築はタイルでできています。タイルが一枚一枚、さまざまな形にカットされていて、これも気の遠くなるような仕事がされています。そういうふうに、庶民が造る建築と、ものすごく高度な技術が研ぎ澄まされた建築とを交互に見ていきました。

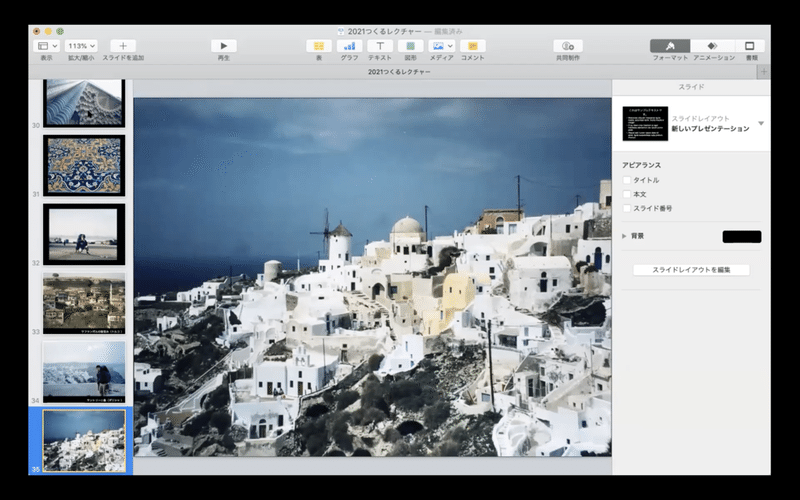

その後、トルコで瓦葺き三角屋根の木造建築を見て、『建築家なしの建築』に出てくる集落のあるギリシャのサントリーニ島にも行きました。斜面に沿って、小さな部屋がぽこぽこっと並んでいて、屋根はドームとかヴォールト屋根で、外側にしっくいが塗られている建物でできています。

こういう旅行をしていく中で見た建築は、僕が大学で習っていたコンクリートと鉄とガラスを使うような建築とは違い、ほとんどが石と木と土とわらでできたような建築でした。また、それぞれの土地の厳しい気候──雨が多かったり、暑かったり、寒かったり、標高が高かったり──に応じているので、どうしてその形になるのかっていうのがすごく分かりやすかったのです。

大学院修了後に左官職人へ

帰国してからは、旅先で見たような建築がどのように造られているかに興味が出てきました。気候との関係で形が決まるというのはよく分かったのですが、その素材をどのように加工して、どのように建築にしているのか、知りたいと思うようになったのです。それで、大学院を出た後に、知り合いのつてで左官職人に弟子入りすることにしました。

左官職人になってからは、京都の文化財の建物をまわって修復する仕事をしました。古い建物の傷んでいる所を解体して、傷んでいる所を直していくので、どうしてその建物が傷んだのかがよく分かるんですね。どういう形だと建物が傷んでしまうのか、どうあれば長持ちするのかが日々身に染みていきました。

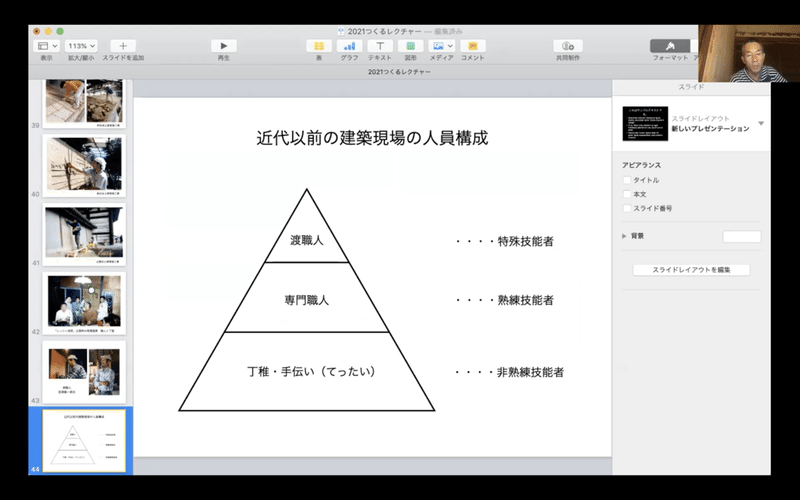

職人の世界は大学とは全然違う世界で、すごく楽しかったです。僕の弟子入りしたところには3人の職人と、僕を含め3人の丁稚(でっち)──いわゆる見習いがいました。伝統的な建築の現場には色々な仕事があるので、腕のある人間だけがいても駄目で、それをサポートする人間も必要なんですね。

また、渡職人(わたりしょくにん)という、すごく特殊な技術を持っている人たちもいます。彼らは常に一つの地域で仕事があるわけではなく、全国を渡り歩いて仕事をしています。こういう職人さんに出会うことができたのもすごく面白かったです。

近代以前の建築現場の人員構成って、おそらくこんなふうになっていたと思うんです。城や蔵といった建築の中でも特に難しい部分を手掛ける、特殊技能者としての渡職人さん。その下に、地域に根差して、民家一般を手掛ける、熟練技能者の専門職人さん。さらにその下に、職人のサポートをする丁稚や、現場の掃除や片付けをする便利屋さんのような手伝い(てったい)と言われる人たちがいる。こういういろんな技能のバリエーションがあって、その人たちの組み合わせで現場が動いていたのだと思います。

また、現代の現場と昔の現場の違いに、「普請」と「請負」ということがあると思います。「普請」というのは、相互扶助の一環として建築主が人や材料を集めて、いろんな人たちの協力の下、一つの建物を立ち上げるというものです。責任は、普請をする主人にあって、職人や手伝いは、それに力を貸している形です。それが貨幣経済とともに近代化して、工務店や建設会社が責任を全部負う「請負」という形態ができてきて、地元の人たちが手伝いのような形で建築に参加する機会が失われ、プロだけで建築を造っていくようになっていきました。

伝統技術を時代・地域に合わせ

発展させる設計的試み

5年ほどの職人修行を経てから、独立し設計業を始めました。それまでに私自身が技術を身に付けたので、造りながら設計するということをしてきました。

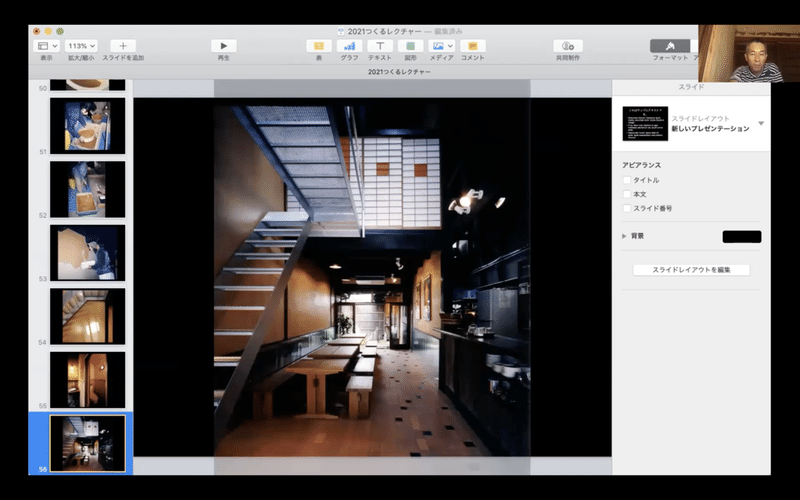

京都の《ラトナカフェ》では、店で買うのではなく自分で採ってきた土を使って壁を塗ろうと考えました。京都市の近郊の道路工事現場で粘土が現れている場所を見つけ、土を採ってきて、それに水を加えて濾し、わらや砂を入れ、土壁の材料を作って塗りました。市販の土ではない、その地域の土の色の壁ができました。この時は普請的な作り方を意識して、左官の素人の知人に手伝ってもらいつつ、最後の仕上げだけ助っ人の職人さんと僕とで塗りました。また、現場でその職人さんと相談しながら、スポンジで表面をなでる仕上げや、スポンジで表面をふき取りわらを露わにする仕上げなど、文化財の現場ではやらない仕上げを自分の手でやってみました。

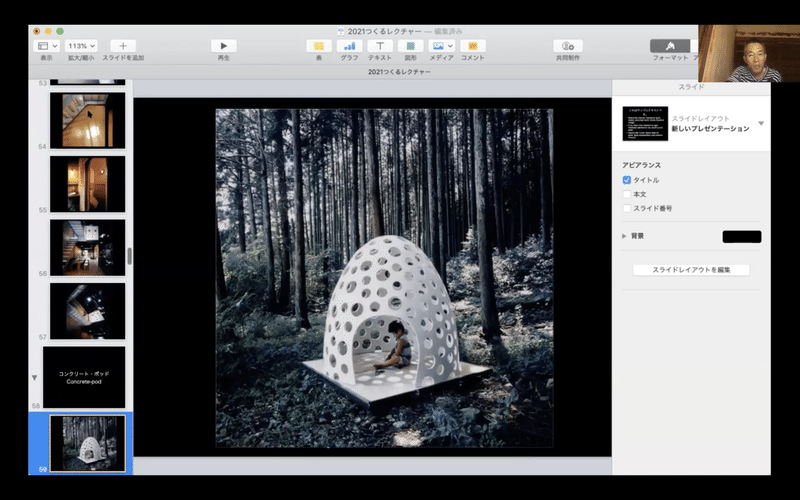

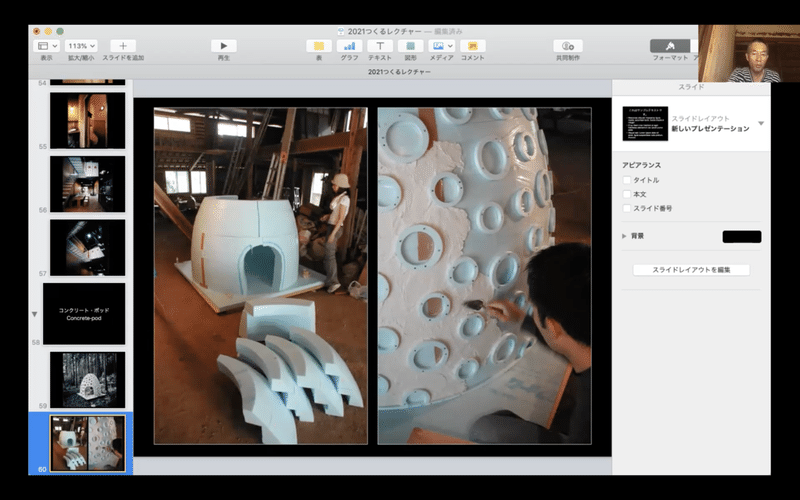

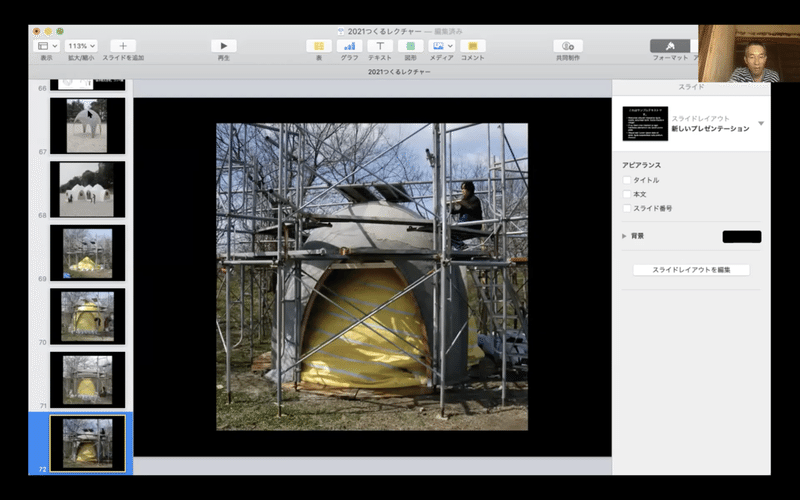

仕上げだけでなく、構造に土壁の技術を使ったのが、《Concrete-pod》という小さな建物です。土壁というのは竹の下地に塗っていくのですが、ここでは発泡スチロールで型枠を作り、その上にグラスウール入りの白いセメントを塗って、小さなお茶室みたいなドームを造りました。これは、伝統的な左官技術を私なりにアレンジして、下地の考え方を変えることでどんなことができるか試みた、小さな実験的な仕事です。

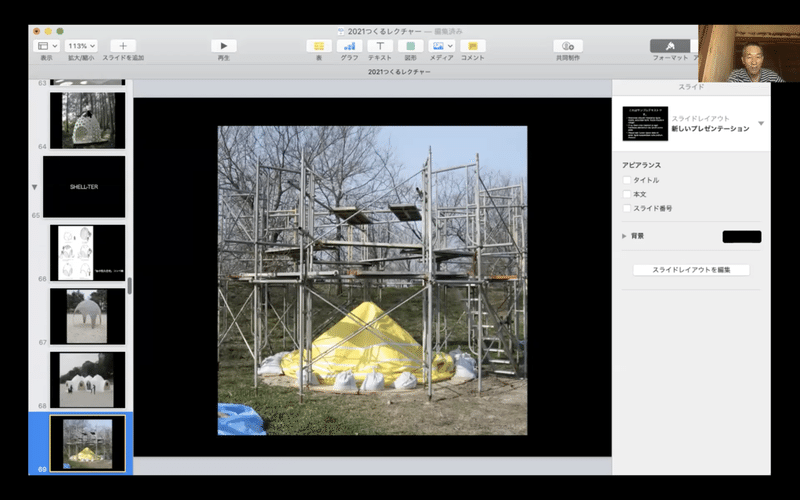

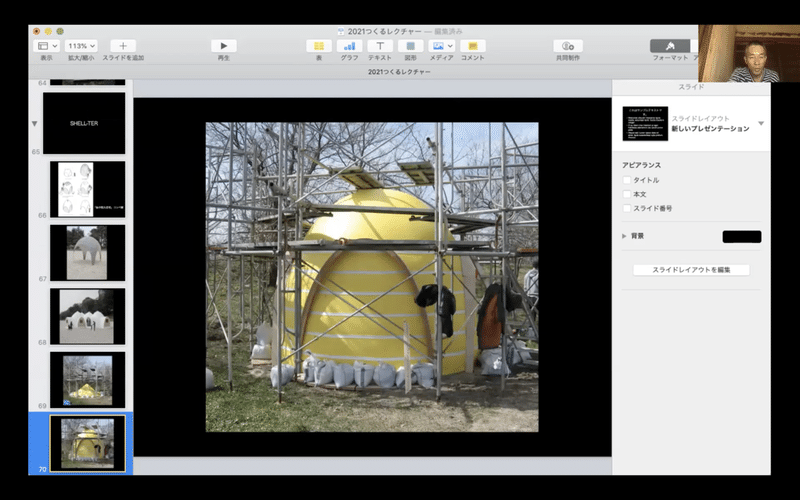

前作で発泡スチロールの型枠を作るのにすごく手間がかかったことを踏まえ、風船みたいなものを膨らませて型枠にすることを考えたのが《SAKAN Shell Structure》です。風船の上にセメントを塗り、固まったら風船を潰して、セメントの上に漆喰を塗れば簡単にドームができるというアイデアです。この案は仮設住宅という想定でアイデアコンペに出し、賞金や研究の助成金をもらい、プロトタイプまで造りました。

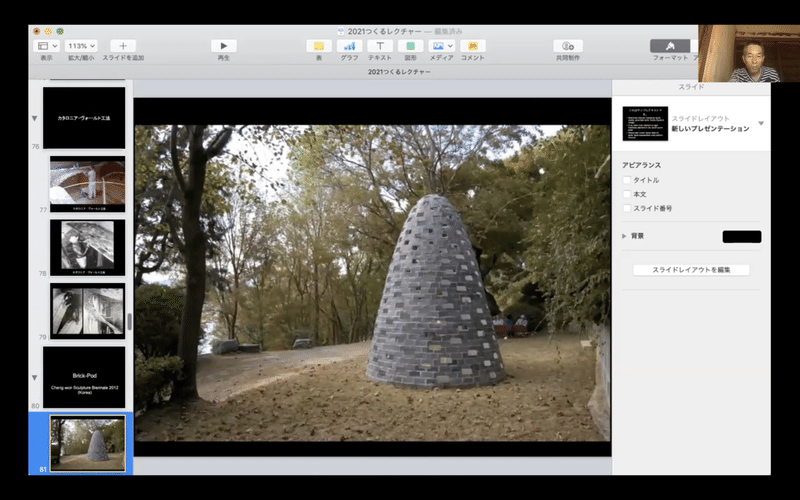

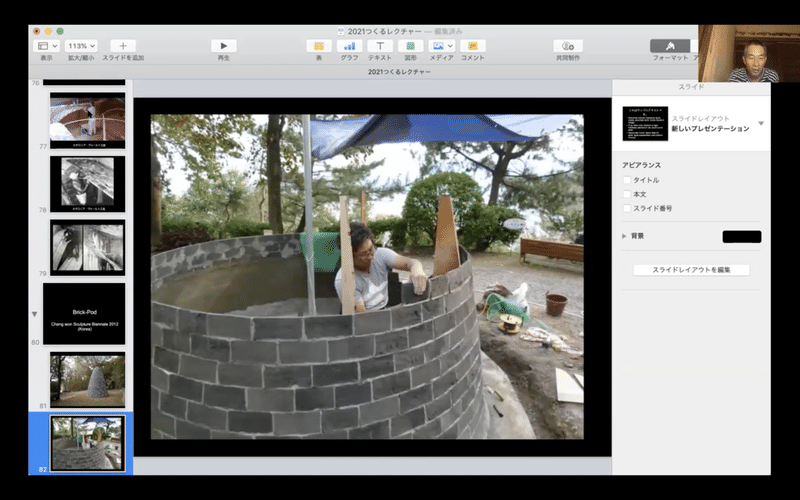

韓国で作った《Brick-pod》は、スペインでカタロニア・ヴォールト工法を身に付けた友人に来てもらい造りました。カタロニア・ヴォールト工法とは、れんがを少しずつ空中にせり出すことで、型枠が必要なく、最小限の足場で作業ができるという左官技術です。前作で必要だった大規模な足場を解消するための技術として採り入れました。この建物は、れんがを薄く積んでドームを作り、後から穴を開けるようにしました。内側にはグラスファイバー入りのセメントが塗ってあり、多少揺れても壊れないようになっています。

この頃の仕事では、日本の技術をアレンジしながら、他の地域の技術を組み合わせて、既にある技術をどう発展できるか、どういう使い方ができるのかというのを、造りながら設計し、試していました。

原始的な技術に見出した可能性

こうした設計活動の一方で、原始的な技術への興味が出てきました。技術は日々進化するものですが、あまり高度化しすぎると一般の人が参加できなくなっていきます。それに、あまり突き詰められ過ぎた技術は、環境が変わったときに対応しづらくなります。

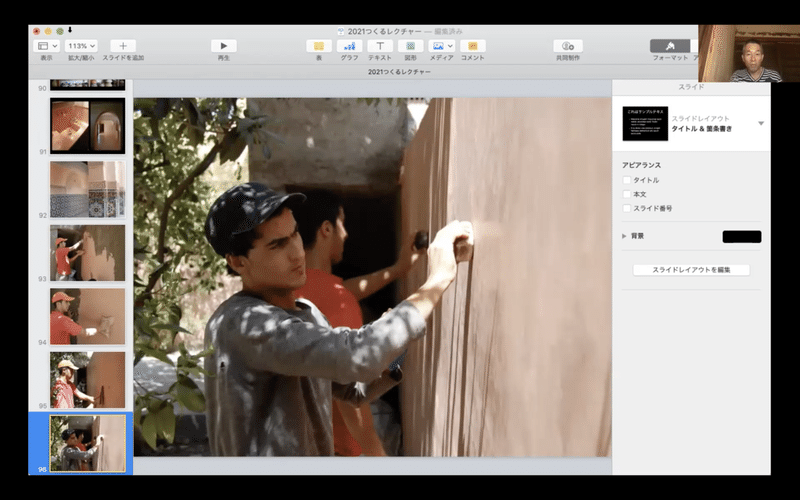

モロッコのマラケシュではいろいろなところに左官技術が使われています。それは、地元産の漆喰を塗った後に石で表面を磨き、オリーブ石鹸を溶いた水を表面に塗り付け、さらに石で磨くことで、耐水性とつやが出るというものです。この技術を見てすごく面白いと思ったのは、道具が「石」というありふれたものであるところ。そしてこの技術が壺磨きにも使われていて、日本では渡職人がやるような高度な技術を、道端で壺を売ってる土産物屋のおじさんまでもが普通に使いこなしていたところです。原始的だからこそできる技術というのが残っているんだなと思いました。

日本でも、京都の左官技術はすごく研ぎ澄まされていますが、地方にはすごく原始的な技術がまだたくさん残っています。案外そういう技術のほうが、現代の技術が失ってしまった可能性みたいなものをたくさん持っているのではないかなと思っています。

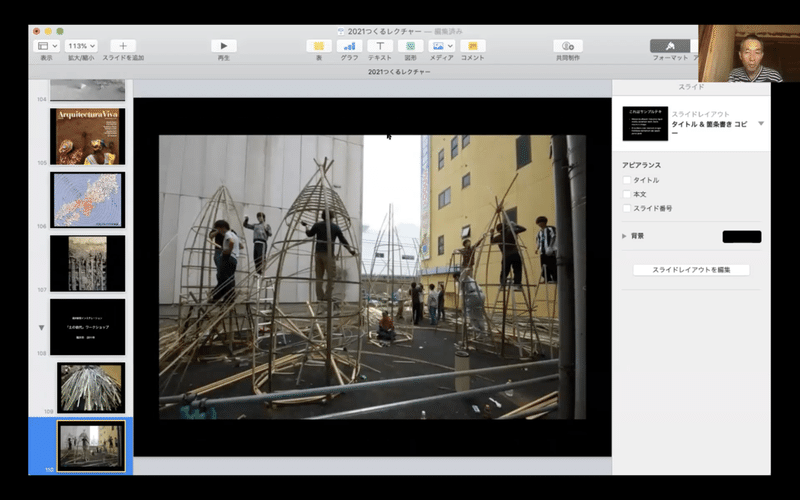

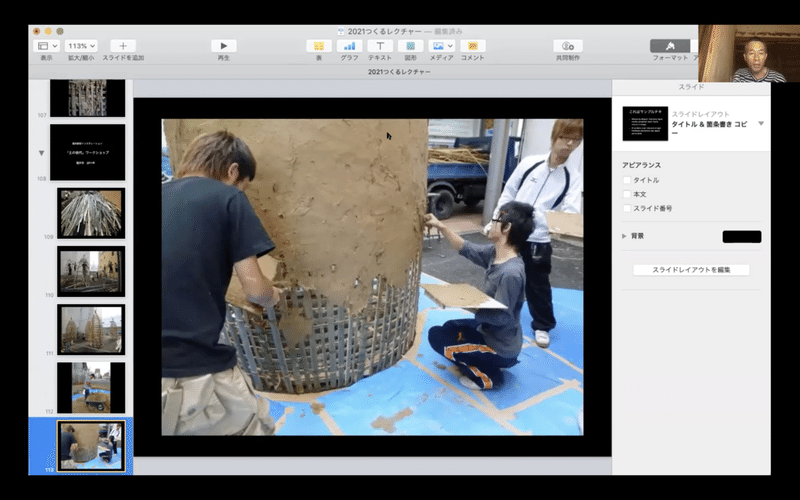

福井県の建築学生と行ったワークショップでは、地域の竹を割って、現場でタケノコ状に組み立て、これを下地にして荒壁を塗ったインスタレーションを作りました。昔の民家ってほとんど地元の人たちが作っていて、プロの人はそんなに関わってなかったと思うんです。だから下地作りも荒壁塗りも技術としてすごく簡単で、学生たちもプロに1、2時間レッスンしてもらっただけでできてしまいました。

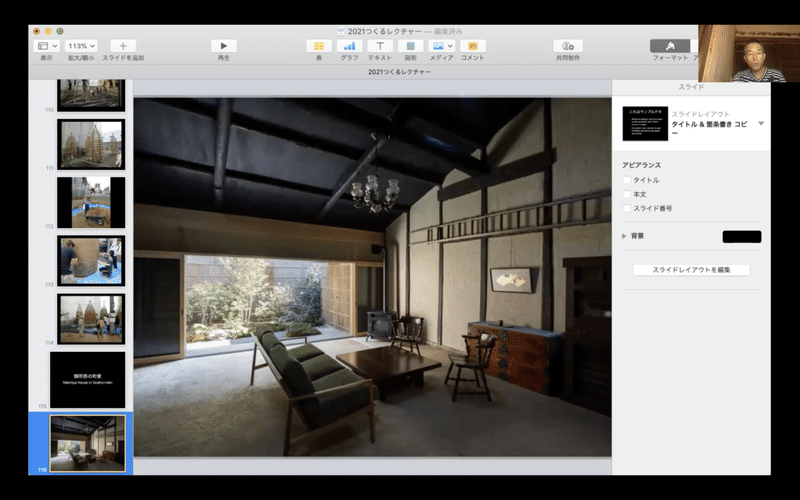

《御所西の町家》では、新築のようにきれいにリノベーションするのではなく、むしろ元の建物よりも古い技術で直そうと考えました。土間のコンクリートは全部外して、ただ土をたたき締めるだけの土間を作ったり、壁は竹の下地を編んで、そこに荒壁を塗るだけにしたりしました。荒壁はひび割れてしまうので、納屋とかに使われるものなのですが、ここでは荒壁のまま空間を包ませるというようなことをしました。

とりとめなく話して来ましたが、最後に僕が感じている原始的な技術の可能性をまとめて終わりたいと思います。

まず一つは「インクルーシブ性」というか、いろいろな人を巻き込みやすいことです。先ほど話したように、原始的な技術は扱い易く、それゆえに「結」のような地域の人間関係の形作る上で、重要な役割を果たしてきたと思うのです。

もう一つは、不ぞろいな質感、「不均質性」です。がたがたの表面やひび割れた土が、工業製品にあふれた現代の建物においてむしろ価値を持ち、またそれが価値のある場所を生み出すのではないかと思っています。

最後の一つは、「祝祭性」と言っていいと思いますが、いろんな人たちが一緒にものをつくり上げる喜びを共有することができることです。インクルーシブ性ともつながると思いますが、今や産業になってしまった「建築を造る」ということを、もう一度自分たちの日常に取り戻して、その楽しさを共有することに役に立つのではないかと思っています。

構成:和田隆介(わだ・りゅうすけ)

編集者/1984年静岡県生まれ。2010–2013年新建築社勤務。JA編集部、a+u編集部、住宅特集編集部に在籍。2013年よりフリーランス