小説書いてみました。

第一話。

スマホの忌々しい目覚ましの音で目を覚ます、いつもと同じように服を脱ぎシャワーを浴び玄関を出る。いってきまーすと言えればよかったのだがAは恥ずかしさから言う事は出来なかった。ふとAは思う、仮に死ぬときに「ありがとう」といえるだろうか、最近こんな些細な事で頭を悩ませ一日の始まりを台無しにしてしまう。またいつもと同じ時間にくる電車のいつもとおなじ6号車に乗り込む。いつまで続くんだろうとため息が出そうになったのをAは必死にこらえると電車はAを煽るかのように揺らし、周りの人も同じように揺れる。それはまるで、ひと時ばかりの共同体のようだった。電車は、降りる駅に着くと嫌悪なのか疲労なのか分からないスーツ姿の人たちの間を頭下げながら通ってホームへと出る。そこは何というかまるで戦場に行く戦士のような顔をした大人がたくさんいて、戦場と化す。前の人をびゅんびゅん追い抜くもの。肩をぶつかっても何食わぬ顔で歩くもの。なんと殺伐とした光景なのだろうか。この駅を抜けるとき安堵ではぁとため息が出てしまう。少し歩くといつもと同じ見慣れたバスの停留場が見え、同じ恰好をしながら、異なる考えを持つ異様な場所へ飛び込む。バスがくるまであと5分と言ったところだろうか。音楽アプリを開き好きな曲を聴くためにスキップする。これはある種のくじとおんなじなのだ、好きな曲がでればその日は上手く過ごせる。大吉だ。お願いしますと指に願いを込めてタップする。見事に外れた。ロックからジャズに変わる。つい拳を作ってしまうがジャズの旋律に心が落ち着きそっと我にかえる。これが最近の習慣だ。バスが奇怪な音を立てながら止まる、運転手にそっと会釈をして乗り込む。「まあ、感謝してなにか良いことがあるわけではないけど。」心の中で呟いてみた。バスの車内で、道の凹凸で弾む車体に身を委ねながら一日の起きそうなことや希望を自分の心の中で静かに会議する。「友達と上手くいくだろうか...」最近の悩みは友達関係なのだ。いつからか、周りと比べてしまう。幼稚園の時の記憶を思い出してみると、心配事なんかなんもしないでいつまでも終わらないと思っていた関係や環境を時間を忘れるまで謳歌していた。しかし、小学校に入ってみると内気な性格のせいか周りに馴染みずらかった。ある時女の子に少し強く当たられたとき、Aは思いっきり心が砕けたのだ。そこからは全てを自分の殻の中に閉じ込め自分すらもその中に閉じ込めた。怖かったんだ。その時からか、自分の思う事を行動に出したら周りに馴染めない。そう心が理解してしまった。そこからずっと殻にこもった。逃げた。全てが嫌いになり、自分というのが空に溶けていくように離れていく。わけがわからなくなる。その殻を、開けたのは中学校に入学してからだ。最初は何もかもが謎の世界だった。A以外の人は、どんどん友達の輪を広げているのに自分は孤立した。孤独だった。大陸に囲まれた孤島のように、大陸がうらやましくてしかたなかった。そこから時間は、流れ色々あり吹奏楽部に所属した。そこで、自分を表現する方法を知れたしストレス発散できた。この恩恵を受けて、二年生からはクラスの人たちとなじめたが……飛ばしすぎた。自分がハイテンションの時にしてたことは、みんなを笑わせたし、いろんな人が面白いと言ってくれた。次第に、常に同じクオリティーを求められてるように感じて、自分を押し殺して無理やりおしりを叩いてハイテンションを偽った。最初のうちは何となくできていたもののボロが出始めて、瞬く間に崩壊した。Aに残ったのは自分を消した喪失感だ。自分の素が全く分からなくなった。「自分は一体何ものなんだ……」自問をしても見つからない。解のない方程式のようだ。考えているうちに学校前のバス停に着き、頭を現実に戻して隊列のようだが仲間かわからない集団で校門へ入る。階段を登り、教室の戸を開く。その時の雰囲気が苦手だ。先に来ている先客者は、自分の待ち望む人が来たと希望の眼差しを向け顔が見えてきたときそっと下に背ける。その時の顔は何とも、落胆する顔や苛立ちのように見えて申し訳ない気分にAは包まれる。自分の机に荷物を少し乱雑に起き友達のところに歩み寄る。「おはよう。今日も頑張ろうね!じゃあトイレ行ってくるわ」当たり障りのない会話をして、トイレに向かうのだが用を足すためなんかではない。個室の一室に入り、外界と遮断された個人的な空間でさっきは流れなかったロックをかけて、自分の体内に魂を注入して、意気込む。「今日も頑張るぞ。友達と上手くやるぞ。」

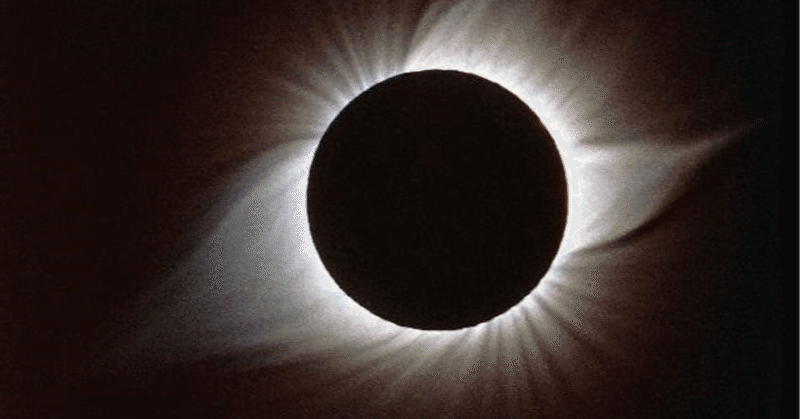

廊下を、やってるぞという駅のサラリーマンのような戦士の顔をして歩き教室に入り自分の席にすわり、授業の支度を整えていると、友達が何とも言えない顔、背筋の伸びきらない姿勢をして歩いてきた。自分にとっての大本命だ。ここからどれだけ彼を楽しませられるかが肝になる。このために、あそこまでの儀式をしたと言っても過言ではない。自分の本音をまた心の奥底にしまい、ありもしない笑顔で彼の前にたち話題を必死に頭を働かせて考える。この時が一番自己嫌悪に落ち込む。「みんなあんなに、楽しそうに会話しているのになぜ自分は……」次第に笑顔を自分で消しているのに気が付き、マスクで見えないが口角をくいっと上げ、何とか場を繋ぎ、ホームルームの鐘の音が聞こえて安堵し席に座る。もう、不安と疲れでぶっ倒れそうだ。「最近不審者が多いので気を付けましょう。」と先生が言い、うなずくことなく合奏中の指揮者のごとく先生を皆が凝視する。そこから、面白くない数学の授業を受ける。あんなに長く感じてた最初だが必ず終わった。瞬く間に古典の授業が始まる、内容は紀貫之だ。紀貫之という人は、男ながら女性のふりをして日記を書き、それを世に出したそうな。なんて奇妙なおじさんなのだろうか。時代が彼に追いつかなかったんだなと静かながら一人で笑ってしまう。次々に、授業を流れ作業の用にこなし度々の休憩時間では友達の前で、依然としてありもしない笑顔を作り続けて、頭をフル回転させている。繰り返す事二時間程授業をうけるとようやく昼休憩になった。急いでご飯をかきこみ、友達と絡むがどうしても二人きりになってしまう。もう一人のクラスメイトは何人もの人が周りにいて、その場にいるだけで寄ってくるのだ。彼にだけあるもの、それが自分にはわからない。彼を妬み、彼にだけある能力をこれまで以上に望んだ。その時からか、その友達に集まる人が、自分の価値を高めるためにその人に集まっているように見えてしまった。資本主義のように、自分に何らかの人とは違う価値があるものは需要という形で求められ、その人は無意識的に供給しているということだ。人間関係は小さな社会の縮図のように感じた。自分はその市場価値を高めるために、笑顔でいたり、面白い話題を考えたりするがその人の足元にも及ばない。「もっと努力しないと……」こんな日々をおくってるとみんなが幸福でいるというのは、永遠の課題のようにも見え、人が皆共存するというのは、自然と人類の共存と等しく難しいのだ。そんな事を考えているうちに、終わりの鐘がなり席に戻ると今までの、いろんな人の声が入り混じっていた音が噓のように空間が静寂に包まれた。次第に先生の声、ノートを書く音が、静寂の空間を満たす。鐘の音が鳴り、終わりとともに静寂の空間は破綻し、同時に自分もスイッチを入れ友達の元へ歩いていき話しかけ、また鐘の音がなったとおもうと静寂の空間が復元し授業が始まり、クラスの中はノートの書く音、先生の声、黒板を書く音で旋律を作る。このループを何個か繰り返すと最後の授業が終わり、一斉に帰りの身支度を整え、終わると席にすわり終わりのホームルームが始まる。すると先生がまた「不審者がいるので気を付けて」と朝と同じように話す。話が終わるや否やドドドと轟音を立てながら机を後ろにやり、友達と少し絡んだら「ばいばい」と言い校門を出る。そこには、あんだけ憂鬱だった朝はいつの間にかすぎ、空には月が昇り町の暗闇をそっと照らしていた。見惚れながら停留所へ歩き、バスに乗り、人の波に流されながら駅に着き電車に乗り込む。疲れた顔をした、戦いきった戦士たちの顔で電車は埋め尽くされていた。家に着くと、パンパンになるほどご飯を詰め込み急いでシャワーを浴びベットに倒れこむと、頭は考えることをやめ、そっとAを夢の世界へと手招く。気づいた時には、また朝が来て急いでシャワーを浴びて休む暇なく、電車に乗り込む。これの繰り返しだ。毎日がループしてるように同じ顔、同じ電車、同じバス、同じ先生、同じ儀式。頭が狂いそうになるほど同じな景色に無限が存在してしまうように感じてしまう。そんな日を毎日繰り返していると、ある日特異点が発生した。それは突然のことだ。その日Aは、疲れて甘いものがすごく欲しくなり帰りの駅を出るとコンビニに行きアイスを一つ買った。少し、微笑みながらアイスを食べるために駅前のベンチに座っていると男の人が話しかけてきた。顔は、抽象的で理解ができそうでできない謎めいた顔だったがおじいさんなのはわかった。「タクシーはどこか教えてくれるかい。」と聞いてきたので「そこの少し曲がったタクシー乗り場で待っていれば来ると思いますよ。」と快く答えた。しかし、そのおじいさんはAの顔を見つめたままどこにも行かない。気まずくなり、Aは眉間に皺をよせおじいさんの顔を見つめ返すと「時間は不可逆的なものさ。残酷なものだよ。しかし、空想はそれをも超越するのだ。」と言い残し荒々しく足早に去っていく。Aは、突然のことに追いかけることもできずに啞然としてそのおじいさんの背中をじっと見つめるしかなかった。Aはそのおじいさんの言葉が頭から離れない。おじいさんのことをおもいだそうとしても、容姿が曖昧で抽象的な存在を思い出してしまう。「疲れてるんだ。きっと。」そう言い、寝ようとしても身体は疲れているのに頭は冴えきって、まったく眠りに付けない。考えたくなくても、おじいさんの言っていたことやおじいさんのことを考えてしまう。「時間は不可逆的なものか……」そうつぶやくと、今日あったことが現実ではないように思えて急に怖くなり毛布を被る。温もりを感じて、目を閉じてみると眠りについて夢の世界にすぐに入り込んでしまった。その夢は、今までに感じたことないほど空虚で、永遠なほど長い。そこはフラットで、下にはいろんな時代の自分がまじりあっている。とても、3次元の世界ではない4次元や5次元の世界のようだった。波長のような世界で自分の事を見る事は出来ないけれど時間軸を遡のぼれているのかもしれないという推測が夢の中ながらあった。すなわち、4次元空間や5次元空間というところに3次元のAが入った場合展開をしなくては認識はできずに不思議なパラレルワールドのようなところに侵入しただけになるだろう、しかしAはその波自体になれたというわけだ。目という2次元をしか認識できないのを夢という形を通して、精神が5次元空間へとアクセスをすることができたというわけだ。過去が入り混じっていて、色々な可能性の選択肢が多次元にある。未来までも見える。それは、自分の世界をつまらなくしているようで良い気はしなかった。その高次元になろうとしている自分は精神の中で、色々なことを考えてしまう。「3次元的存在で、自分はよかった。未来も見えて過去も分かる波になった存在になにを求めるのか。」遠いところから、目覚ましの音が鳴り響き精神が次第に3次元空間に戻る。「おじいさんの言ってた空想はそれを超越するとはこのことか。」彼は、学校に行くという行為を選択せず色々なことを頭が痛くなるほどに考えた。自分はしばしば時はループしていると考えることがあったが、そんな事は存在しないのだ。一つ一つの出来事というのは、無意識的な選択により出来ている。一つ一つの選択したものは変えることができないのだ。Aが住む世界では、3次元生命体として時間は不可逆的に進む。つまり、未来へとしか進まない。彼は、夢という媒体を通して5次元への転換はできたがそれは教科書と同じで過去を閲覧しているに過ぎず、過去への接触というのは不可能に近いのだろう。それに、3次元的生命体には終わりがくる。それは神という何次元も離れた存在が運命として人類に課したのだ。無意識的な一つ一つの選択が、Aをループだと錯覚させてたのだ。妬む必要も、苦しむ必要もないのだ。一つ一つの選択肢をもっと視野を広げて見つければ何かが変わる。そう、Aは確信した。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?