図書館は、私の心理的安全スポットだった

最近、なかなか図書館巡りができず・・・

素敵な図書館集を見て、ひたすら思いをはせています。

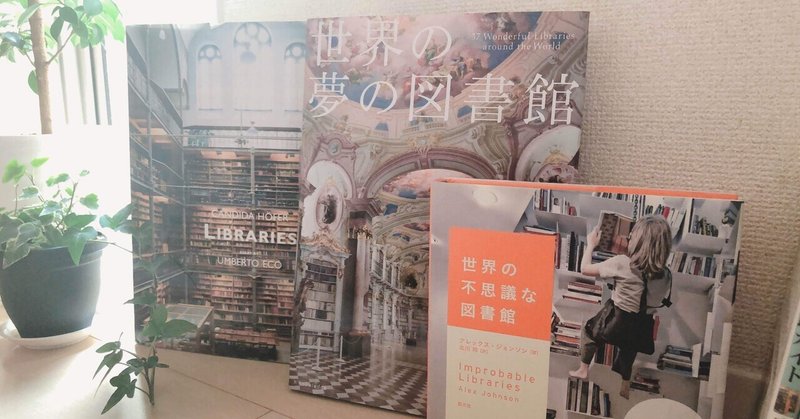

写真は、私の図書館画集コレクションの一部です。

世界中の、夢のような図書館、ちょっと変わった図書館などが紹介されてます。

なぜ私が、写真集を集めるほど、こんなにも、図書館に愛情を注いでいるのか。

今回は、私と図書館とのつながりについてお話ししたいと思います。

(最下部に、3分プレゼンにチャレンジした時の録音を貼っておきます。※note記事未公開情報もありです!)

***

絵本が好きだった幼少期Ⅰ

幼稚園の頃の記憶って、実はあんまりないのですが、家に好きな絵本があったのだけは、覚えています。

これとか、

これとか。

なんどもなんども、繰り返し読みましたね。

生まれながらにして私は「本」に興味があったのです。

図書館に行くのが家族の時間だった幼少期Ⅱ

私が小学校へ上がると、家族で図書館へ行くのが習慣になります。

私が大量に本を読むものですから、なかなか自宅にも置いておけないので、母がよく近所の図書館へ連れて行ってくれました。

もちろん、弟も一緒です。

4つ下の弟はまだまだ好奇心旺盛でしたが、私が静かに座って読書しているのを見て、隣で私の真似っこをして、本をぺらぺらとめくっていました。

このかえるくんが大好きだったなーーー

貸出期間が2週間だったので、その間に家で読みたい本を3~4冊選び、貸出ぶくろっていう、赤とか緑とかのダサい手提げバッグをもらって、ちぎれないか不安になりながら本を持ち帰っていました。

学校図書館に入り浸る小学生

小学校の高学年になると、ますます読書に歯止めがきかなくなり、お友達作りよりも、本を読んで過ごすことが多くなります。

小学校4年生ぐらいに、学校の図書室に一人で行けるようになってからというもの、「ここにある本は全部読んでやる!」という勢いで、図書室の本を読みまくっていました。

一人で図書室にいた私に、担任の先生が「ごりみちゃんはこんな本を読むのね」と、直接声をかけてくれたのを、今でも覚えています。

教室で仲間に囲まれた自分と、一人の時間に没頭している自分。

どっちが好きかと言われたら、後者かな。

成人式の時に、小学校の同窓会をして、初恋の人に久しぶりに会っていわれた言葉が、「ごりみさんはいつも本を読んでいたよね。」・・・それ以上に返せる言葉がなく、ちょっとした期待は、淡く散りました。

当時はちょっとミステリー系にはまっていましたねー。まったく、大人ぶっていたので・・・(バンパイヤのやつ・・・名前が思い出せない・・・。)

図書館から離れた中学生時代

それからぱたりと、図書館に行かなくなります。

勉強に、部活に、もう本なんてゆっくり読んでいる暇がなくなってしまったからです。

中学受験に失敗し、親の期待に応えられなかったのが、悔しかったのでしょう。必死に勉強をして、成績トップに強いこだわりを持っていました。

ああ、このとき。少しでも図書館にいく習慣があったなら・・・

やっきになって暴走している自分を止められただろうにと、思います。

受験勉強に使わせてもらった高校時代

高校時代は、図書室もありましたが、学校の近所にきれいな公立図書館があったので、勉強場所に使わせてもらっていました。

職員さんによく怒られるんですけどね。

無理矢理に図書館の本を引っ張り出して、あたかも参考にしているように見せて、全然違う受験勉強をしているっていう。

これあるあるだと思いますけど、どうですか(笑)

家で勉強すれば良いんですけどね。

図書館にいると、なんだか自分、"できる"気がするんです。

周りに大人がいるからかな。自分もちょっと背伸びした気になって。

転機が訪れた大学時代

ここでようやく、自分は図書館が好きなんだなーということに、向き合うことになります。

他に選択肢がなくて文学部に進学した私が、「図書館学」なる学問に巡り会うなんて・・・。

大学では、図書館が存在する理由に関する基礎知識から、まちづくりに生かされるための経営戦略、そして情報を管理するためのデータベース・アーカイブ技術まで、幅広く学びました。

図書館が存在する理由については、日本図書館協会から、次のように宣言されています。

図書館の自由に関する宣言

図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することを、もっとも重要な任務とする。この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。

第1 図書館は資料収集の自由を有する。

第2 図書館は資料提供の自由を有する。

第3 図書館は利用者の秘密を守る。

第4 図書館はすべての検閲に反対する。

図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、あくまで自由を守る。

-図書館の自由に関する宣言 1979年改訂,日本図書館協会

重要なのは、「基本的人権」のひとつとして「知る自由」を守るため、に図書館が存在するということ。

ここに、私は、私自身が存在する理由を、見いだしていたのではないかと思います。

図書館は、この世のすべての人に、平等に与えられた、知の空間である。

(byごりみ💌)

家族にマイノリティを抱える私にとっては、図書館で時間を過ごすことによって、人間皆「平等」であるということを確かめられたような気がしています。

それは、家族がどうとか関係なく、ひとりの人として、知的好奇心を満たすことを、許されているんだ、という安心感・包容力みたいなものでした。

図書館巡りを始めた駆け出し社会人

大学で全国各地の図書館を調べていくうちに、図書館によって、いろんな本の見せ方をしていたり、工夫を凝らしていろんな出会いを演出している、ということに気づきました。

例えばこれは岐阜県のメディアコスモス。(もはや「図書館」というのは古いのかな。)まちライブラリーという取り組みをしていて、まちぐるみで市民に図書館利用を促しています。

さらに、多様性を認めあう社会を目指すにあたって、もはや図書館で「おしゃべり禁止」な~んてこともなくなって来ているんですよ!

これは東京都の武蔵野プレイス。(やっぱり「図書館」は古いらしい。)サイトの下の方見てみて下さい。子ども達、ゲームしてるやんっていう。超わいがやです。

こうして、気になる図書館を目当てに、

北は北海道から、南は沖縄まで、全国50館弱の図書館を巡りました。

図書館によって、本当にいろんな工夫をしていたのですが、結局感じたのは…いろんな人がいてそれぞれ課題を抱えているんだなぁということ。

おしゃべりできる図書館だって、居場所のない子どもたちや、静かな空間に耐えるのが難しかった人たちが、壁を越えて集うために、生まれたわけです。

また、各図書館が、その土地に根づいた課題意識をもって、LGBTQであったり、差別の実態であったり、、、いろんなテーマ展示をしているのを見て、日本が抱える課題を知るきっかけにもなりました。

課題を抱えて生きているのは、私一人じゃないんだなぁ…。

***

子供の頃からだれにも言えない秘密を抱えていた私にも、居場所を与えてくれた図書館。

図書館は、私の心理的安全スポットだったのだ!と、ようやく気づいたこの頃です。

赤ちゃんからお年寄りまで。

障がいのある人も、心にさみしさを抱えた人も。

図書館は、誰もが自由に使えて、みんなの明日の活力になります。

多様性のある社会と共に、すべての人が心理的安全を感じられるような図書館が、全国に広がっていったら、わたしは幸せなのです。

だから、これからも、私は図書館を愛し続けます。

応援頂けたら嬉しいです///