短編推理ホラー小説 『山小屋の一夜』

俺たち5人はその日、北アルプスにある険しい山を訪れていた。

雲ひとつない登山日和。梅雨の時期にも関わらず、空気は異様なほど乾いていた。

だが、山頂に到着し、山を下り始めた頃から天候が怪しくなっていった。空はあっと言う間に分厚い雲に覆われ、みるみる間に土砂降りの雨になった。

下山しようにも、ぬかるんだ山道は危険だった。一歩間違えると谷底に落下して命を落とすリスクを感じた俺たちは、下手に山を下りずに、このまま雨が止むのを待つことにした。

雨脚は強くなる一方で、梅雨の時期とは思えないほど気温が低下していた。雨に打たれたままでは体温が奪われる一方だ。

命の危険を覚えた俺たちだったが、幸運にも、少し離れたところに小屋があることに気がついた。

「あの小屋で、雨がやむのを待とう」

足元に気をつけながら小屋まで行くと、暖房はないが、何とか雨風からは身を守れそうだった。

しばらくは5人で固まって暖をとっていたが、寒くて凍えてしまいそうなほど空気は冷たくなっていた。

「寒い」

「嫌……。あたし、生きて帰りたい」

「そうだ。助けを呼べば、来てもらえるかもしれない」

「こういうときってどこにかければいいんだっけ。110番? 119番?」

「……」

俺たちは一斉にスマートフォンを取り出した。しかし——。

「……電波が……入ってないわ」

「僕も」

「俺もだ」

「あたしも……」

「……」

つい先ほどまでは電波が入っていた。山頂で撮影した写真をSNSにアップしていたからだ。その時点では、友人からのラインや、ニュースアプリの通知も普通に来ていた。

おそらく、この大雨によって基地局がやられてしまったのだろう。

「万一に備えて、スマホの電源を切って電池を節約しておこう」

そう言って俺はスマホの電源を切り、カバンの中に仕舞った。同じことを考えていたらしく、全員が俺の動きを倣う。

やがて日が落ちると、小屋の中は完全な闇に包まれた。

寒さと暗闇が、俺たちから体力と気力の両方を同時に奪っていく。初めは雑談をして気を紛らわせていたが、次第にそのような余裕はなくなっていった。

「ここで寝てしまったら、凍えて死んでしまうかもしれない」

「寝ちゃだめだ。どうにかして寝ない方法を考えないと……」

しばらく考えていると、Aが何かを思いついたようにつぶやいた。

「スクエア……という都市伝説を聞いたことはあるか? 人によっては『雪山の小屋』とか『山小屋の一夜』と呼ぶ人もいるんだけど」

「何それ?」

「あたし、聞いたことあるかも」

「俺も知ってる」

「……」

「知らない人のために、一応説明しておくと——」

そして、Aは語り始めた。かいつまんで話すと、次のような内容である。

——ある山岳部の5人の学生達が雪山へ出かけた。山に着いた当初は晴れていたものの、昼頃から雪が降り始め、夕方には猛吹雪となって学生達は遭難してしまった。途中、5人のうち1人が落石で頭を割られ死亡し、仲間の1人が死んだ仲間を背負って歩いていた。

やがて4人は山小屋を見つけ、助かったとばかりに中に入るがそこは無人で暖房も壊れていた。死んだ仲間を床に寝かせた後、「このまま寝たら死ぬ」と考えた4人は知恵を絞り、吹雪が止むまで凌ぐ方法を考え出した。

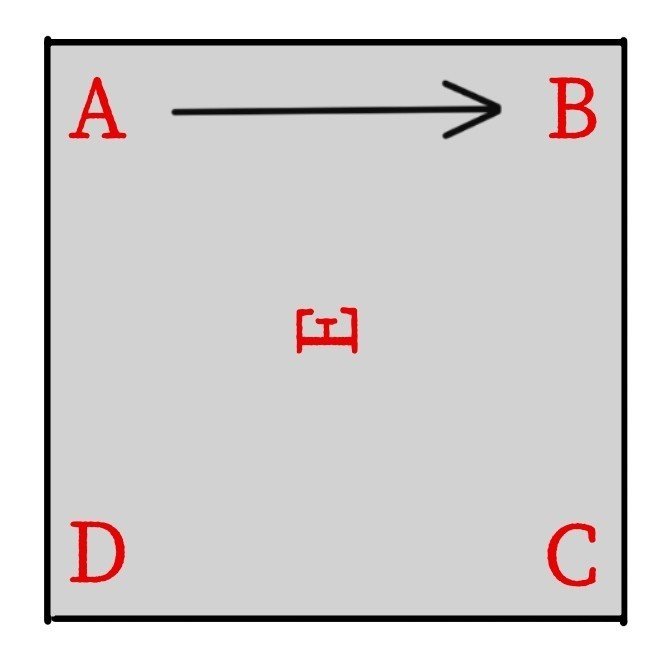

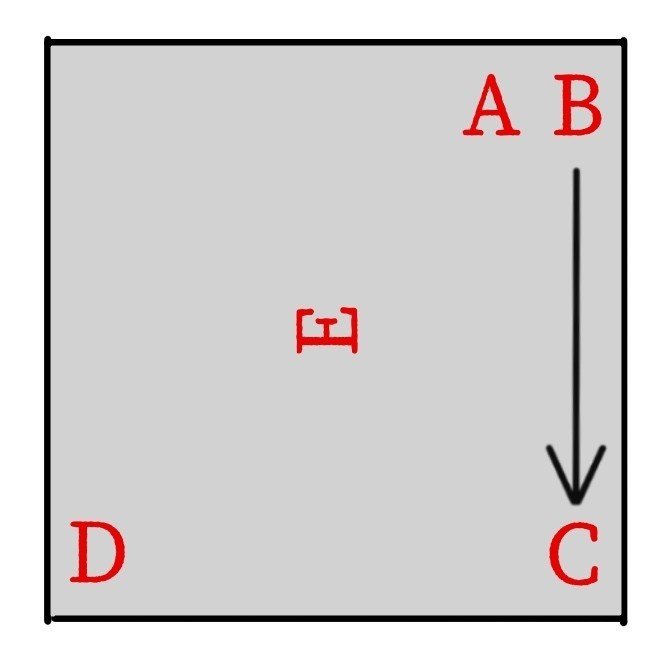

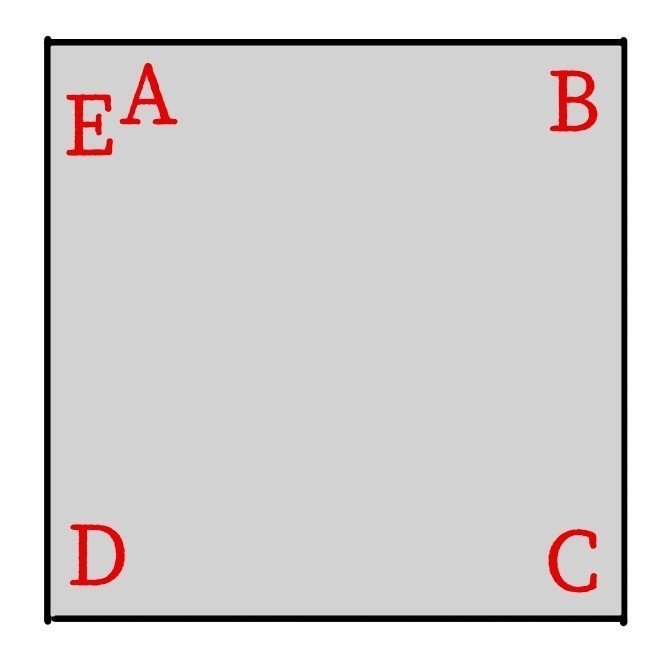

その方法とは、4人(A〜D)が部屋の四隅に1人ずつ座り、最初の1人(A)が壁に手を当てつつ2人目(B)の場所まで歩き2人目の肩を叩く。

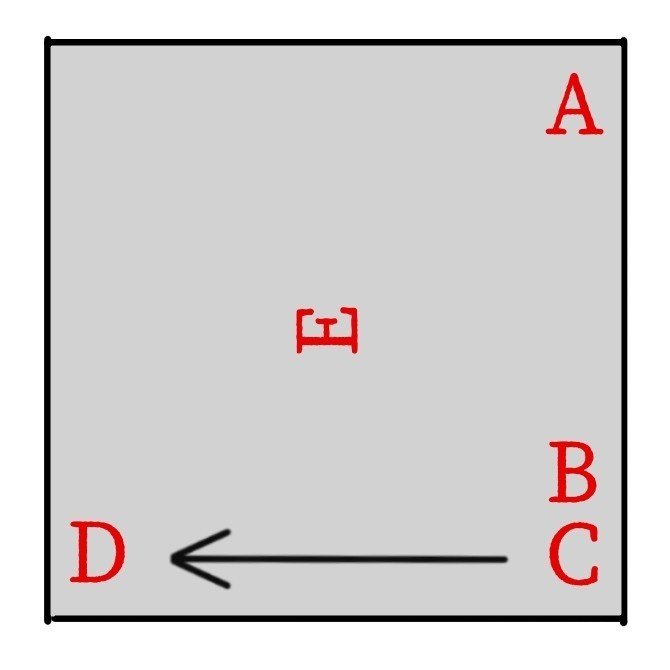

1人目は2人目が居た場所に座り、2人目は1人目同様、壁に手を当てつつ3人目(C)の場所まで歩き肩を叩く。

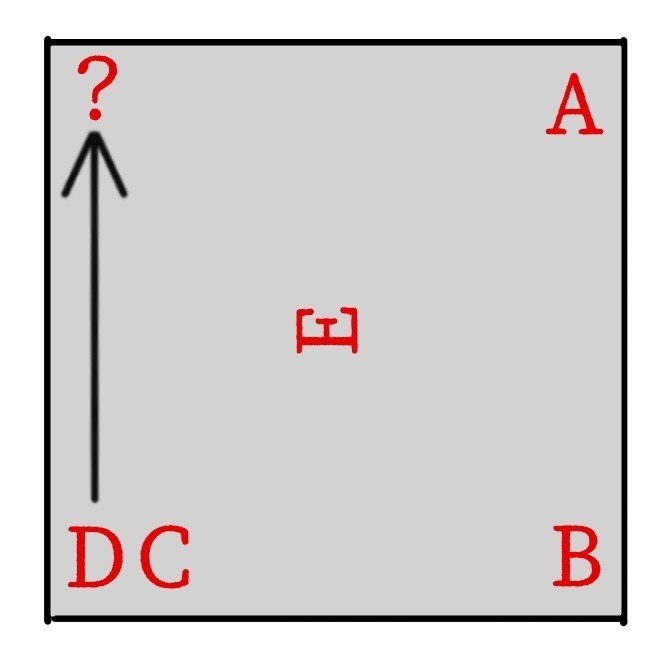

2人目は3人目がいた場所に座り、3人目は4人目(D)を、4人目が1人目(A)の肩を叩くことで一周し、それを繰り返すというもの。

自分の番が来たら寝ずに済むし、次の仲間に回すという使命感で頑張れるという理由から考え出されたものだった。そして、この方法で学生達は何とか吹雪が止むまで持ちこたえ、無事に下山できたのだった。

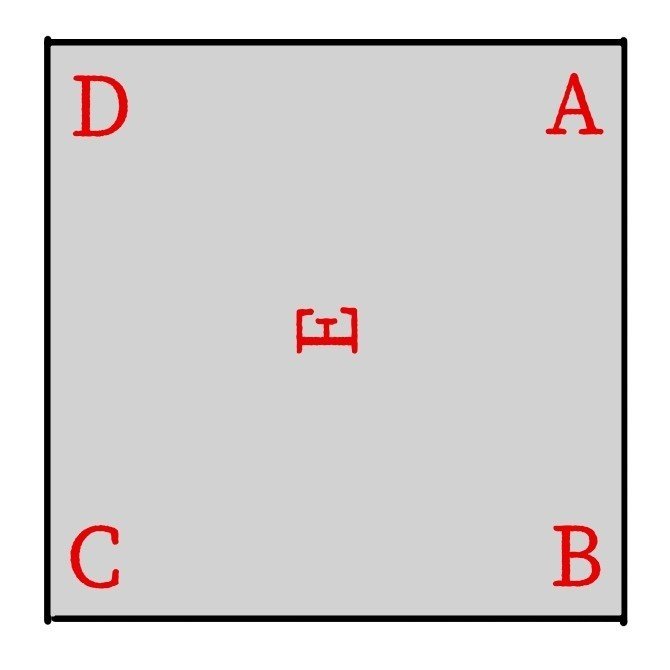

しかし仲間の1人が、「この方法だと1人目(A)はすでに2人目の場所へと移動しているので、4人目(D)は2人分移動しないと1人目の肩を叩ける事は在り得ないため、4人では出来ない」と気付く。

話の結末としては、死んだ仲間(E)が5人目として密かに加わり、仲間を助けた、というものである——。

話を終えると同時に、全員に緊張が走るのがわかった。なぜAが今この話をしたのか、その理由をなんとなく察したからだ。

「もしかして、それをあたしたち5人で試すってこと?」

「その通りだ」とAは力強く言った。「今、僕たちは5人全員揃っている。4人では成立しない方法でも、5人なら問題なく実行できるはずだ。この気温の下がり具体では、僕たちも同じように凍死する危険性もある。だから……」

他にも方法はあるように思えた。だが、寒さと恐怖で頭の働きが鈍っていた俺たちは、代案を出せるほどの余裕を持ち合わせていなかったのだ。

Aの指示に従い、5人はそれぞれ隅に散らばった。

Aのいる位置から時計回りに、B、C、D(俺)となり、Aと同じ場所にEが待機する。

そして、Aの合図と同時に、俺たちは先ほどの方法を開始した。

どしゃぶりの雨は小屋の屋根を容赦なく殴り続ける。その雨音は隣の人の足音さえもかき消してしまうほどに大きかった。聴覚もあてにならない暗闇の中、俺たちはただ隣の人が肩を叩いてくれるのを待った。そして、自分の肩が叩かれたら、壁に手を当てつつ、次の隅に歩いて肩を叩く。ただそれだけの単純な作業を、俺たちは黙々と朝まで繰り返した。

長い夜が明けた。

小屋の隙間から漏れる朝日に、ほっと胸を撫で下ろしたのも束の間。ふと気がつくと、部屋の中央に、あるはずのないものが横たわっていた。

それはEだった。

部屋の四隅には、A、B、C、そして俺(D)の4人がいる。

慌ててEのもとに駆け寄ると、彼はすでに息絶えていた。

「……死んでる」

「どうして? E君に何が起きたの?」

「それは僕が聞きたいよ」

「ちょ、ちょっとやめてよ。悪い冗談なんでしょ」

冗談などではなかった。Eに触れたときの体温と硬直度合いからして、死んでからだいぶ時間が経過しているようだった。少なくとも、つい数十分前に亡くなったわけではなさそうだ。

苦悶に歪むEの表情を見て、これは凍死などではないと確信した。だが、特に外傷のようなものは見当たらない。突発性の病気によるものなのか、あるいは幽霊によるしわざなのか、俺にはわからなかった。薬物による他殺だとしても、昨晩からずっと順番に部屋の中を歩き続けていた俺たちに、Eを殺害するような時間的余裕があったとは到底考えられなかった。

だが、何よりも不可思議だったのは、俺たちが昨晩から試していた『スクエア』が、どうして今まで4人で成立していたのか、ということだ。

Aが説明してくれていたように、4人でこれをやろうと思ったら、最後の一人が部屋の隅に行った時点で『スクエア』は終了してしまう。そのまま続けるならば、最後の一人はさらにもう一人分動く必要があるからだ。そして厄介なことに、その〝一度に二人分移動する役割〟は、全員が順番に担うことになる。しかし少なくとも俺には、一度に二人分移動したような記憶はない。

なぜ俺たちは4人でこの『スクエア』を続けられたのか。そして、Eはどのようにして部屋の中央まで移動し、死んでしまったのか。

同じようなことを皆も考えているようだった。BもCも、青ざめた顔で呆然と立ち尽くしている。Aにいたっては両手で頭を抱え、今にも発狂しそうだった。それもそうだ。『スクエア』をやろうと言い出したのは、他ならぬAだったのだから。

何とも言えない感情が胸の中を激しく掻き乱す。平静を取り戻すので精一杯な俺には、ただ、その様子を目に焼き付けることくらいしかできることがなかった。

《解決編》に続く

※『スクエア』に関する説明は、Wikipediaより引用しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?