わかりやすい!中医学の基礎Vo.4

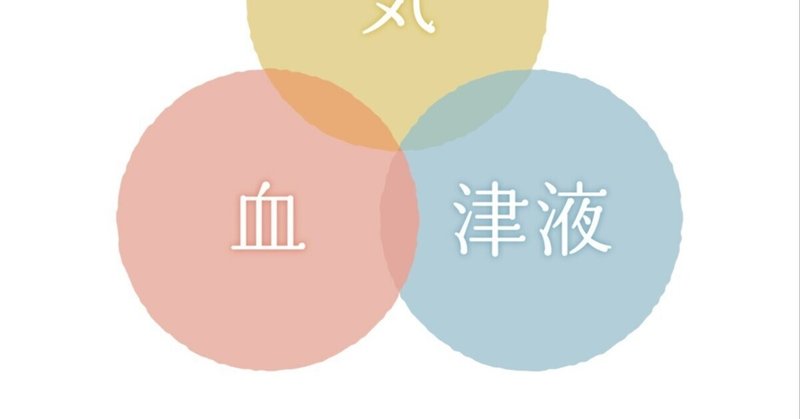

今回は、気血水の最後、『津液=水』の説明です。

『津液=水』とは

「津液」は、「水(すい)」とも呼ばれ「血」以外の人にとって、からだの機能を維持するために必要な水分の総称です。

具体的には、細胞内外の水分や、汗、涙、消化液、鼻水、尿、などをさします。

ここでは、中医学の講座であるため『津液』という言葉を使用します。

正常ははたらきをもつもの=津液

病気や体調不良の原因となるもの=痰・湿

津液が、局所に過剰にたまったもの、粘性をもち滞ったものなどは、「痰」や「湿」と呼ばれ、からだにとって不要なものであり、正常なからだのはたらきを邪魔するものです。

日本漢方では、体を潤す水分は、全般的に区別なく『水(すい)』と呼ばれていますが、中医学ではもう少し細かく分かれています。

具体的には、「津液」は、「津」と「液」に別れており、サラサラで皮膚や鼻、口、耳、肛門などの粘膜を潤しているものを「津」、濃厚で関節や臓腑、髄液などを養分で満たすものを「液」と区別しています。

ただし、これは教科書的なものなので臨床的にはそれほど大切ではありません。

これらの津液は、「血」と同様に、全て飲食物から脾胃(胃腸機能)で作られた精微物質からできています。

『津液の役割』

精微物質が肺に運ばれ、皮膚や全身に運ばれて、汗や体表を潤す水分となります。(これが津液です)

また、臓腑に運ばれてそれぞれの臓腑を潤し、一部は消化液などとして使われたり、不要となったものは腎に運ばれて尿として排泄されます。

このように、脾胃で作られた津液は、どこかに貯蔵されるのはなく、常にからだの中をめぐっています。

この、津液の代謝がうまく行われず、一部に滞った状態が続くと、からだの不調として現れるのです。

津液不足で現れる症状

●皮膚の乾燥

●尿の出が悪くなる

●便秘やコロコロした便となる

●口や喉の乾燥 など

津液が湿や痰となって起こる症状

●むくみ

●関節の痛み

●めまい

など

他にも、からだを潤すための『津液』が不足した状態が長引くと、からだが熱を持ってしまうことがあります。『この状態は虚熱(きょねつ)と呼ばれています』

まとめ

●津液は、体を潤す水分の総称

●病的な体の水分は、『痰』『湿』と呼ばれる

●体の潤いが無くなると、熱をもつことがある

●水分の偏りがむくみやめまい、痛みを引き起こすことがある

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?