ふくちゃん闘病記 著者が伝えたかった「あきらめない」こと

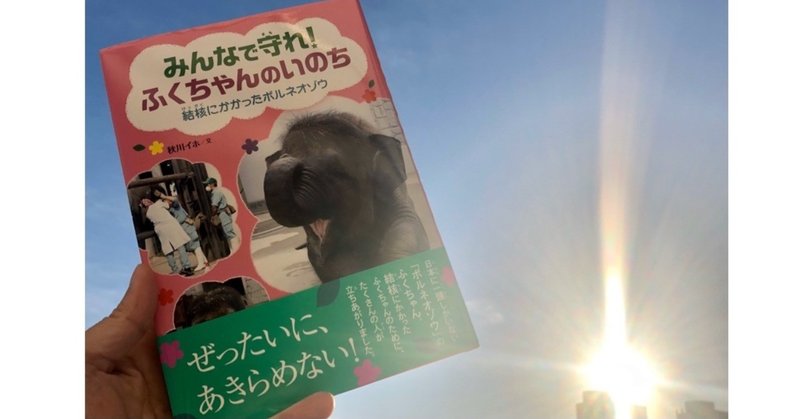

広島県福山市立動物園のボルネオゾウ「ふくちゃん」のノンフィクション「みんなで守れ! ふくちゃんのいのち」(フレーベル館、税抜き1300円)が11月に出版されました。

【ストーリー】広島県にある福山市立動物園には、日本に一頭しかいないボルネオゾウの「ふくちゃん」がいます。ふくちゃんは二〇一六年、結核という重い病気にかかり、生死をさまよいました。「ふくちゃんをすくいたい!」その一心で、動物園のスタッフをはじめ、たくさんの人が立ちあがりました。みんなの願いが、かけがえのない命をすくった、奇跡の物語です。

結核からの奇跡の復活までの闘病記に加えて、ふくちゃんの生い立ちや「エンリッチメント大賞」の奨励賞受賞まで、ふくちゃんの飼育のすべてがつまっています。綿密な取材に基づいて書かれており、大人にとっても読み応え十分な児童書になっています。福山市在住の作家、秋川イホさんに、本にこめた思いを聞きました。

Q ふくちゃんの本を書こうと思われたきっかけは

2015年の春、ニュースでふくちゃんのお誕生日会の様子を目にしました。福山市立動物園に日本でただ一頭のボルネオゾウがいると知ったのは、このときです。ふくちゃんに会いに行ったのは、その年の秋でした。

もともと動物が好きということもあって、愛らしいふくちゃんを一目見て好きになり、その後、日本に一頭しかいないボルネオゾウ? ボルネオゾウってどんなゾウ? ボルネオってどんなところ? と調べていくなかで、ボルネオの現状を知りました。

パーム油という油を手に入れるために、ボルネオの自然は日々失われており、生きものたちは行き場を無くしていました。パーム油を必要とするのは、私たち人間です。ふくちゃんが日本に来てくれた意味を考えたとき、ふくちゃんを通して、ボルネオのことを伝えられないだろうか? と思うようになりました。ふくちゃんもきっと、仲間のゾウたちの生息地が狭められていることを、伝えて欲しいと思っているだろうな、なんとかして欲しいと思っているだろうな、と。

2016年、ふくちゃんは結核を発病します。「ふくちゃん頑張って!」。結核と闘い、辛い治療を耐えているふくちゃんを応援しているつもりでいましたが、「ふくちゃんは、あんなに頑張っているんだもの、私も頑張らないと」と、逆に私の方がふくちゃんに力をもらっていることにふと気がつきました。ふくちゃんのいのちを守るため、大勢の人たちが力を合わせて結核に挑むわけですが、なんとかこの事実を子どもたちに伝えられないだろうかと、ずっと考えていました。

Q 完成までにどのくらいの時間がかかりましたか

ふくちゃんの物語を書きたいと思い始めたのが、2015年の秋。書きたいと思ってから本の出版まで、ちょうど4年が経っています。実際に取材を始めたのは、2019年1月24日です。まず福山市立動物園の寺岡園長(当時)にお話を伺いました。書き終えたのは8月末ですから、書きあげるまでに約7カ月かかったことになります。

Q 本書ではさまざまな人が登場します。印象に残った取材や苦労されたことを教えてください

飼育スタッフの萩原さんが、「ふくちゃんがなにを食べ、なにを食べなかったのか、どんな様子かを、記録しつづけた」ということを書いたのですが、その記録を見せてもらったときのことがもっとも印象に残っています。

記録はノートとかではなく、紙に書いてあったのですが、記録紙の入った大きな段ボール箱が、なんと2箱もあるんです。ファイルに綴じていない紙のみが2箱って、相当の枚数です。その量にまず驚いたのですけど、内容を見て更に驚きました。記録って、30分おきとか1時間おきとか、なにか変わったことがあったときに記されたのだと思っていたのですが、全く違っていて…… 紙には、なんと、約1分(数分)おきのふくちゃんの様子が書いてあったんです。状況、状態が分かりやすいように、イラストが添えられているものもありました。

ふくちゃんの一瞬の変化も見逃さないように、萩原さんはふくちゃんを見守っておられたんですね。どんな気もちでこの記録を取られていたのだろうかと考えてしまって、もう、なんだか泣きそうになりながら、用紙を確認していきました。記録を見ただけで、萩原さんのふくちゃんへの溢れる想いというものが伝わってきて…… この萩原さんの記録のことは忘れられないですね。

取材で難しかったことというのとは少し違うのですが、少ない人数で動物たちのお世話をされていました。そう、みなさんとにかく忙しいんです。その時間を割いて頂くということが、申し訳なかったですね。ふくちゃんの様子をしっかり見守らないといけないのに、取材を受けなきゃならない。取材の間も、やはりみなさん、ふくちゃんのことが気がかりなわけです。だから取材は、ふくちゃんの放飼場前がいい。そういう飼育スタッフさんたちだからこそ、ふくちゃんは彼らを信頼しているのだなと思いました。ふくちゃんは幸せだなと。

Q 取材、執筆で心がけたこと、気をつけられたことはありますか

病名が分からないまま、食欲が落ち、体重の減りつづけるふくちゃん。衰弱していくふくちゃんを、なんとか助けようと懸命なスタッフたち。やっとつきとめた病名は「結核」でした。国内でゾウの結核の治療は前例がなく、海外でも結核を発病し、300キログラム以上体重が減り、重症化してしまったゾウの治療に成功した例はありません。まさに手さぐりの治療でした。が、福山市立動物園のスタッフは決してあきらめませんでした。

来る日も来る日もふくちゃんの治療にあたり、ふくちゃんのお世話をされていたのですから、その頃はもうみなさん夢中で、必死の思いで毎日を過ごされていたので、当時の記憶がとてもあいまいでした。同じ質問でも人によって答え(そのときの状況に対する答え)が違うこともありましたし、同じ方に尋ねても、以前の答えと違う、ということもありました。2015年暮れ~2018年10月までの治療期間中は、それだけみなさん大変だったということなんです。日々を必死に闘っておられた。記憶が混乱するのも当然です。事実を正確に書くことはもちろんですが、どれを選ぶか、書くかということに、とても気をつかいました。

Q 本書を手に取る人たちに伝えたいことを教えてください

ふくちゃんは、私に多くのことを教えてくれました。それが、私がこの本を通して読者のみなさんに伝えたいことです。

・ボルネオの失われゆく自然、生息地が狭められ、絶滅の危機に瀕した生きものたちのこと

・「いのち」はひとつしかないかけがえのないもので、「そのいのち」にかわりなんてないのだ、ということ

・「自分ひとりでは無理だ」と思ったときには、まわりを見まわしてみる。だれかがきっと、気にかけてくれているはず。勇気をだして声をあげれば、叶うことはきっとある。ひとりではできないことだって、みんなで力を合わせればきっとできる。だから決してあきらめてはいけないよ、ということ

・そして、声をあげている人がいたなら、その声にどうか耳をかたむけてください、ということ

私自身も、たくさんの方々の力をお借りして、この物語を書き終えることができました。

飼育員さん、動物園の事務員さん、獣医師さん、研究者さん、記者さん…… 様々な職種の方たちが本に登場します。将来、読者の中から、これらの職種を目指す子どもたちが出てきてくれたら素敵だな、と思います。そしてなにより愛らしいふくちゃん。実際に福山市立動物園のふくちゃんに会いに行ってみてください。きっと、笑顔になれるはずです。

【秋川イホさん】日本児童文学者協会所属。新世紀創作童話会にて故・木暮正夫氏に師事。第15回「日本児童文芸家協会創作コンクールつばさ賞」童話部門佳作。第4回日本児童文学者協会・学研主催「子どものための感動ノンフィクション大賞」優良作品賞。共筆の作品に「ほんとうに心があったかくなる話」(ポプラ社)、「ミステリーがいっぱい」(偕成社)、「家族っていいね」(PHP研究所)がある。

記事を読んでいただいてありがとうございます🐘🐘サポートは動物園への取材費として使わせていただきます😆😆 ツイッターでは動物園ニュースや写真を発信しています→https://twitter.com/hapizooooo