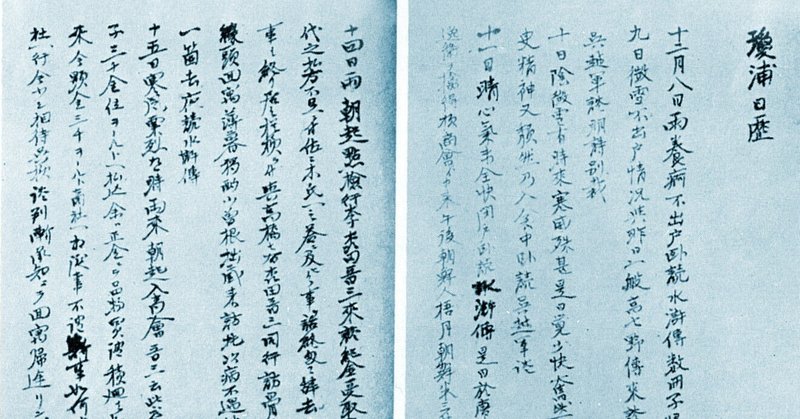

弥太郎の出張旅行記 旅立ち逡巡編

二月十二日 「晴」といつものように天候を記した後、日記は唐突にこう続きます――元々長崎に派遣されたのは、「唐土(中国)」の文武学校の制度を調べるためだったが、長崎にはそうした書物がない、肥前大村藩に関係の書物があるので通覧したい、とかねて下許武兵衛と相談しており、この日許可が下りたのです。

1月30日の日記に、楊秋平らに清の学校制度に関して調べてほしいと頼んだとあります。翌日の返答を約したのに記述がないのは、はかばかしい答えがなかったからでしょう。日本は江戸時代に優れた教育の仕組みを整えており、弥太郎は気づいていませんが、古びた大国である清から学ぶべきことは既になかったでしょう。

下許が突然部屋に来て目を覚まし、大村行きの許可を知らされました。行李を調べて、官金五十金から(出張旅費の)十金を引いた残りを下許に預け、「二月六日秋平会」の五人分の割り勘の計算をしました。弥太郎は、下許がこの会計の始末をつけてくれたら、帰宿後に公金会計簿に書き写すと約束しました。委細に渡る弥太郎らしい書きぶりです。

二月六日午後、弥太郎と下許、竹内静渓らで飲み会を行ったのですが、このことを私(伊井)は当日の紹介から省いていました。楊秋平を囲む名目だったはずですが、当日の日記中に秋平の名はありません。

弥太郎は、同宿の者と別れの酒を酌み交わして出発、ホンレン寺(本蓮寺)前を通る時に寄り道して、同寺のシイボルトの寓居に「突入」しました。二宮周蔵(?)が机について本を読んでいます。弥太郎はシイボルト父子が草木を植え付けているのを望見したものの、声をかけなかったようです。

弥太郎は見送りと別れて一人になると、まだ市街にいるのに、こんなことを考えます。「情けない」と笑われそうなことなのですが、弥太郎は平気です。こんな「正直」な日記を綴る人は、当時珍しかったはずです。

送別の酒の酔いは醒めても色恋への執着(痴情)は醒めず、殆ど故郷を辞去するような残念な心持ちだ。(こんな調子では職務上)実に不安な次第だと心を取り直し、努めて歩を進めようとしたが、道のりは一行に進まない。引き返して今夜は花月(楼)に一晩仮寝し、明日は肥後(?)に赴くことにしようと決めたものの、これまたさすがに(職務遂行の上で)不安になるような考えであり……そんなことを思う内に一里ほども来たので、もはや心を定め、足を早めて進んだ。

一路山道を進むと、やがて海が目に入り「望眺絶佳」。夕暮れ、海辺の小村で大村に渡る舟を求めたのですが、見つかりません。山が背後に迫り寂寥とした中、一軒の家に宿を頼んだものの、部屋や子供たちの不潔さに尻込みして辞去します。

別の家に投宿すると、下僕を連れ人品も衣服も立派な人物が同宿で、長崎で買ったという上方の酒を振る舞われました。その人物が呼んだ酌婦三人を、弥太郎は「丸山とこと変わって、田舎らしい飾り気のなさは愛すべき(田間真率可愛)」と評します。最後の一文、「事奇、境奇、興亦奇矣」とは、旅先では出来事が奇妙、土地柄も奇妙、楽しみまでも奇妙、といった意味でしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?