日本の食品ロスの実態

こんにちは、はるきです。

前回は、世界の食品ロスについて書きました。

今回は、私達が住んでいる日本の食品ロスについて書いていきます。

日本の食品ロスの現状

日本の食品ロスの総量は2022年で522万tと言われております。

内訳としては、下記の通りとなります。

・事業系食品ロス 275万t

・家庭系食品ロス 247万t

事業系食品ロスとは、

主に飲食店の食べ残し、小売店での廃棄、規格外品のことを指します。

事業系食品ロスは4分類に分けることが出来ます。

・食品製造業 121万

・食品卸売業 13万t

・食品小売業 60万t

・外食産業 81万t

家庭系食品ロスとは、

料理を作り過ぎたりして残る食べ残しや購入したが期限切れで捨ててしまうことを指します。

家庭系食品ロスは3分類に分けることが出来ます。

・食べ残し 105万t

・過剰摂取 33万t

・直接廃棄 109万t

年代が経つにつれて日本のデータを見る限り食品ロスの総量は減ってきております。しかし、そもそも食品ロスの数字は正しいのかを考える必要があります。

前回の記事で世界の食品ロスの総量はWWFの報告書で農場も廃棄量が明確になりましたが日本も農場についての廃棄量は明確かどうかも問われてきます。

日本は食品ロスはどのように算出しているのかを知ることによって食品ロスの数字は正しいのか正しくないのかが分かるのではないでしょうか?

日本の食品ロスの算出のやり方

日本の食品ロスは、家庭系食品ロスと事業系食品ロスがあり二つによって成り立っています。なので家庭系食品ロスと事業系食品ロスの算出方法を書いていきます。

家庭系食品ロスの計算方法

①家庭系食品ロスの算出方法は、環境省が定めた調査項目を都道府県を通じて各市区町に実施して頂きます。

②全ての各市区町村の合計が1741あり、その内回答数が1706件で回答率は98%でした。

③1706件の回答の内、家庭から排出される食品廃棄物を把握しているのは約200市区町村となります。

④200市区町村の回答結果をもとに、把握していない市区町村の食品廃棄物の総量を算出します。

⑤食品廃棄物の発生をしている把握している市区町村の総量は3,44万tで食品廃棄物を把握してない市区町村の総量は449万9千tで食品廃棄物全体の数字が788万9千tとなります。

⑥家庭から出る食品廃棄物全体の数字が分かりましたので、そこから食品ロスの割合を導き出せば家庭系食品ロスが算出できます。

食品ロスの内訳として「直接廃棄」、「過剰除去」、「食べ残し」の3種類となります。食品ロス発生量の総量を把握している市区町村の数字をもとに家庭系食品廃棄物に占める直接廃棄、過剰除去、食べ残しのそれぞれの割合を市区町村ごとに算出します。

その結果は下記の通りになります。

直接廃棄(保存されたまま調理されず廃棄された食品)→88万7千t. 30.5%

過剰除去(果物の皮を厚く剥きすぎたなど)→89万7千t. 31.0%

食べ残し(作りすぎて食べ残された材料)→112万1千t 38.5%

合計291万t

(平成28年のデータを使用しているため247万tにはならないです)

事業系食品ロスの算出方法

食品リサイクル法に基づく定期報告を提出した4780の事業者に対して、食品廃棄物に占める可食部等に関するアンケート調査を実施しています(有効回答数は2200事業者で回答率は約46%)。

その結果をもとにした事業系食品ロス量の求め方は、家庭系食品ロス量の求め方と同じです。事業者の回答結果から食品廃棄物に占める食品ロス量の割合を求め、その数値をもとに食品関連事業者全体の食品ロス発生量を計算し、拡大推計しています。

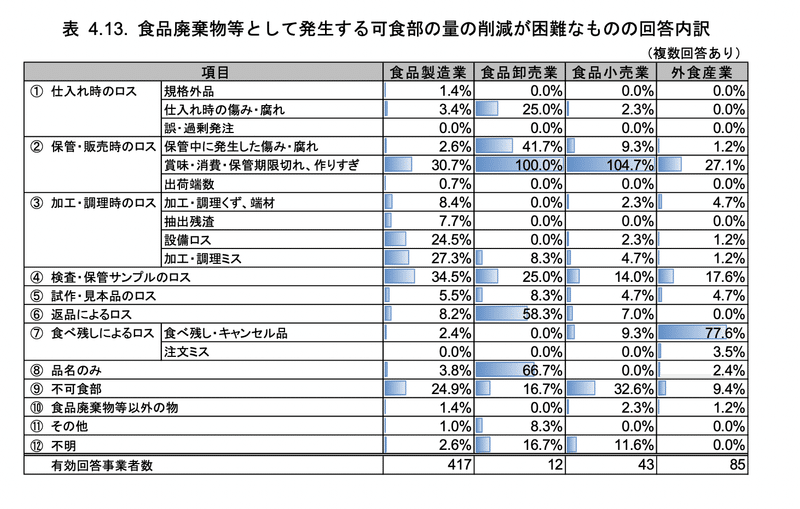

上記のように事業系食品ロスを算出した結果357万tとい数字になります。下記のデータでみてみると食品製造業、外食産業での食品ロスが多い印象です。

事業系食品ロスは、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業で排出される食品ロスの合計で事業系食品ロスが算出されます。

食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業の食品ロスと削減が困難な内訳は下記の通りとなります。

結論

適正な食品ロスの数値を把握する必要がある。

調査をしている市区町村や事業者を、参考にして調査をしていない所を算出するので規模感や人口によっても食品ロスは違ってくると思われる。

本来は、全ての各市区町村や各事業者に対して調査を義務付ける必要がある。

可食部と不可食部などの定義がないため、誰が調査をやるかによって数字が変わるのが課題である。

数字が正しくなければ、食品ロス削減への取り組みが正しいのか不明である。

なので、適正な食品ロスの数値を把握する必要がある。

最後に、食品ロスの数字は「環境省が出している」から正しいという色眼鏡を外して、データが適正なのか疑いを持ってみるのが重要ではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?