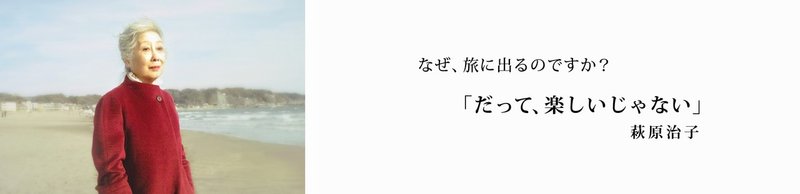

萩原治子の「この旅でいきいき」(だった)

シリーズ Vol. 13 エジプトの旅(下編) 2018年11月

その3 オペラ「アイーダ」鑑賞とスエズ運河見学

前回までの記事

vol.12エジプトの旅 2018年11月(下編)その2

vol.11エジプトの旅 2018年11月(下編)その1

vol.10エジプトの旅 2018年11月 (上編)

vol.9 モロッコ旅行初めてのアフリカ国 2018年9月

vol.8 パリと南仏の旅 2015年5月

Vol.7 オーストラリアとニュージーランドの旅2017年10月(下編)

Vol.6 オーストラリアとニュージーランドの旅 2017年10月(上編)

Vol.5 アイスランドの魅力 ベスト5」 2017年夏

Vol.4 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(下編)

Vol.3 ヴォルガ河をクルーズする 2016年6月(中編)

Vol.2 ヴォルガ河クルーズの旅 2016年6月(上編)

vol.1 アイルランドを往く

カイロでオペラ「アイーダ」を観る

私はユニワールドのツアーのあと、カイロ滞在を3日延長して、フランス系のソフィテルに泊まる。マラケッシュ以来、このホテルは私の大のお気に入りになる。カイロのソフィテルは、この町のベスト・ホテルの一つ。ロケーションもいい。

午前中スパでのんびりした後、今晩はどこへ?と考えていると、近くにオペラ・ハウスがあり、これが日本政府の寄付だったことを思い出す。寄贈は1985年のことで、ガイドのサメーに日本政府はエジプトにどういう借りがあったのか?と聞くと、第2次大戦後、エジプト政府が援助したからという(これについては調査する必要あり)。

オペラ・ハウスの催し物をインターネットで調べると、何とその晩はカイロ・オペラ団がヴェルディの「アイーダ」を公演するとある。すぐに切符の手配をコンシアージに頼む。いい席は全部売り切れで、バルコニーの端の席の切符しか無かった。でもチャンスだから買って行くことにする。

オペラ座まで歩いても10分くらいの距離なのに、夜道は危険だからと、ハイヤーで。行きはトヨタ車で100エジプト・ポンド、帰りはベンツ車で250払う。

オペラ「アイーダ」について

オペラ「アイーダ」は1869年のスエズ運河開通記念式典のため、ヴェルディがコミッションを受けて、カイロで作曲に励んでいたが、間に合わず、替わりに彼の「リゴレット」が上演された(その時オペラ・ハウスも建設されたが、1980年に焼失)と、一般には言われているそう。

帰ってからウィキペディアを読むと、真実は少し違ったらしい。そんなことより、アイーダ物語のあらすじを考えたのが、あのエジプト博物館建設の貢献者オーガスタ・マリエッタだったという事実にびっくり。西洋人による古代エジプト学はまだまだ初歩段階だった。当時古代エジプトについて、信憑性があるお話が書けるのは、彼しかいなかったということらしい。

シェイクスピアですら、古いところでは、ローマ時代のシーザーとかクレオパトラの戯曲しか書いていない。「アイーダ」物語は、フィクションで、はっきりとした年代が指定されているわけではないが、古代エジプトだということは確か。中王国または新王国期に設定されている。ということは3000年から3500年前と考えて良いだろう。主人公のアイーダはヌビアかエチオピアの王女で、母国がエジプトとの戦争に負けて、囚われ、エジプト王女の侍女を勤めている。

マリエッタは「アイーダ」のあらすじだけでなく、ヴェルディの作曲が完成し、公演が決まると、衣装から、細かい舞台背景なども、手がける(カイロでの初演は1871年)。今見ても正当性があるものだったらしい。こういうアイデアは、エジプトロジストにしかできなかったということだが、彼はエジプト以前に、イギリスでフランス語を教えながら、小遣い稼ぎに舞台衣装とかの仕事もやったことがあり、それが役に立ったというわけだ。

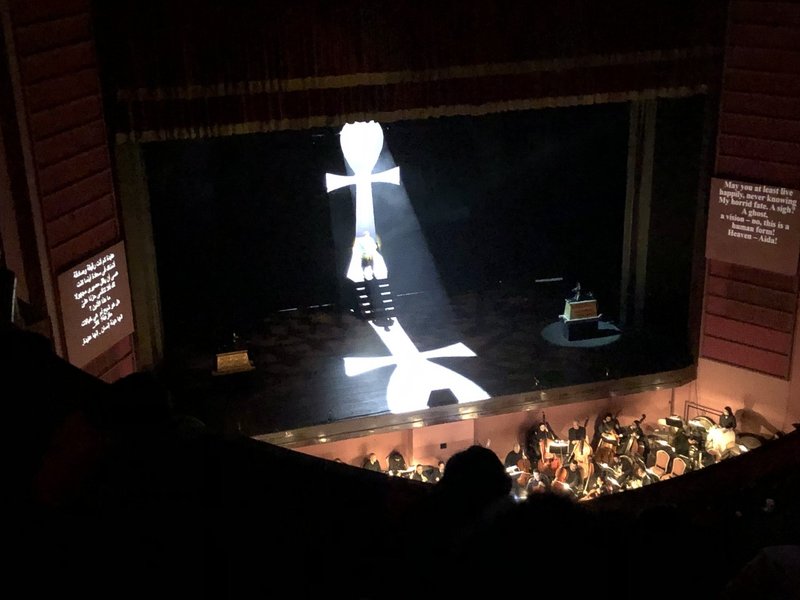

その晩の「アイーダ」公演

カイロでアイーダが観られるなんて、それだけで全くラッキー。でも、きっとウィーンやプラハのように、観光客のために毎晩やっているのだろうと、思ったところ、そうではなく、公演は年に2回だけ。冬は今回の4夜の公演。夏にはギザで野外公演もあるらしい。

このオペラ・ハウスはカイロ・オペラ団だけでなく、カイロ・バレー団の専属劇場でもあり、今晩のアイーダにはもちろん両方が出演。プラス、カイロ・オペラ合唱団も。

オペラ・ハウスはエジプト政府の依頼で、1985年に日本政府が引き受け、建てられた。建物は立派ではあるが、美しい建築か?というとそれは疑問。外観全体は中近東風でオーケーだが、内装が良くない。階段は古くさく、渋谷のデパートのようだった。日本人はまだ西洋建築物の内部を美しく見せるセンスを持っていないと思われる。

ロビーに入ると、日本人が7、8人かたまって挨拶している。日本政府寄贈のオペラハウスだからか?

私の席は天井に届きそうなバルコニーの席。周りを見ると、なぜか空席だらけ。どういうことなのだろう? 隣に地元らしい高年の夫婦が座る。医学関係の仕事をしているという奥さんと話すと、彼らも当日券を買い、この席しかなかったという。

幕が上がり、ラダメスが出てきて、まずはアリアを歌う。オペラグラスで観ると、なんと東洋人のテノールだった。声がやたら大きい。しばらくして、アイーダが出てくる。声が通らなくて、よくないし、茶色の肌とグリーンのアイシャドーがよくない。オペラグラスで観ると、このソプラノも東洋人っぽい。アムネリスのソプラノはキリリとしてずっとよい。

幕間中にロービーまで降りて、プログラムをもらう。ただだった。それなのに、カウンターの向こうにおいてあり、頼まないとくれない。おかしい。でも情報が多いプログラムで、今日の出演者を見ると、アイーダが日本人、ラダメスは韓国人だった。この遭遇を喜ぶべきかどうか、迷う。

いろいろ文句はあったが、その晩の公演で改めて、ヴェルディの天才的な音楽才能に感銘する。

このオペラは私の好きなオペラの一つで、いくつもの美しいアリアがある。

第2幕の、凱旋行進のシーンは、ニューヨークのメトロポリタン・オペラなら、本物の馬が出てきて、舞台を賑わすのだが、カイロではそういうスペクタクルはなく、それだけに、ムーア人奴隷の踊りの音楽に聞き惚れた。こんなに西洋音楽では考えられないようなコードを使った魅力的なメロディーなど、どうやって浮かんでくるのだろう? ヴェルディは本当に天才!としか言いようがない。

第3場面、真っ暗なテンプルの中のシーン

スエズ運河見学

カイロ最後の金曜日は、2ヶ月前から予約していたスエズ運河見学の日。いつも飛行機を予約するエクスペディアを通して、予約を入れた。日帰りツアーなのに140ドルと高かった。朝7時に迎えにくるというので、20ユーロも払って食べていた朝食も早々に切り上げ、車寄せで待つが、20分過ぎまで来なかった。まず時間厳守でない人はだめ。ガイドと運転手、車は韓国製キア。女性のガイドは疲れた感じの中年女性で、英語は余りよくない。運転手は5、60代で、白髪を若者のように短く刈り上げた男で、英語は全くダメ。

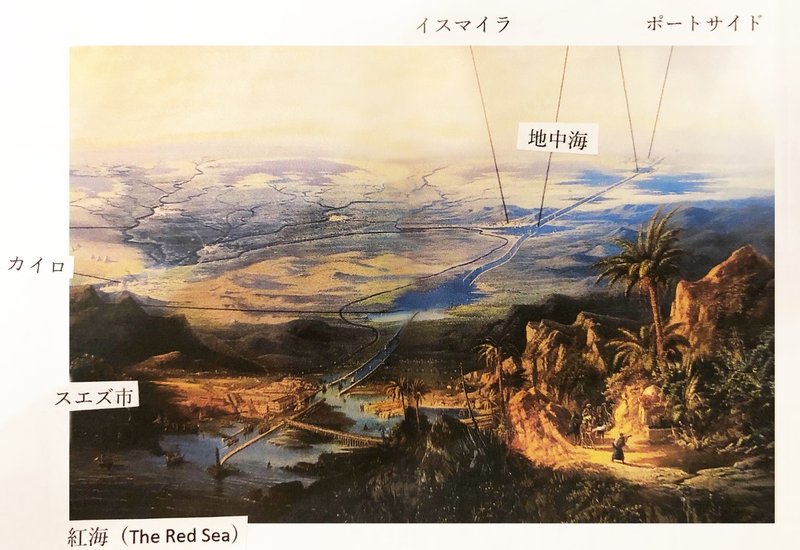

カイロから2、3時間かかると言われたが、先日のアレキサンドリア行きと同様、ハイウェイには車はほとんどなく、この運転手は時速100キロくらいですっ飛ばした。スエズ運河はカイロ・デルタの東端とシナイ半島の間を通っている。ナイルのデルタを北東に向かい、途中でスエズ運河開発会社があったイスマリアとかに寄るのかと思ってが、地中海の運河口にあるポートサイドにまっしぐら。

なぜスエズ運河へ? センチメンタル・ジャーニー?

車に乗るとすぐにこの女性ガイドは、私になぜスエズに行きたいのか質問した。私はヒストリカル・インポータンス、歴史的な重要性と答えた。スエズへの観光ツアーをオファーしている会社は少ないどころか、うちだけよっと彼女は言う。滅多に希望者はいないらしい。今までに彼女は2回行っただけと言う。一人はイギリス婦人でおじいさんがスエズ運河の技術サポートに従事していた。家族も連れて。もう一人はドイツ人で、おじいさんがこのあたりで戦死したので、海に花束を投げたとか、ぐじゅぐじゅ説明する。

私もすごいことは期待していなかった。エジプトまで行くなら、絶対スエズ運河が見たいと思っていただけ(パナマ運河にも行こうと、時々ツァーをチェックしている)。しかし、あえて言えば、私にも、この彼女の以前のお客さんのように、ちょっとセンチメンタルな気持ちがあったかもしれない。

私はこの2年間、両親の遺品整理をやっていた。その中に私が子供の時から、家にあった外国のお土産スプーンのコレクションがあった。15本くらいが、父が特注したガラスケースに入っていた。祖父が1930年ごろ、船でヨーロッパに行った時に買ったものと聞いていた。今回初めてどこのものか手にとって見ると、セイロンのコロンボのもあり、ヴェニス、パリのもあり、カイロのもあった。ヨーロッパに船で行ったのだから、当然スエズ運河を通ったことに、ここで初めて気がついた。だからかもしれない。

父方のこの祖父は、手術の腕は神業と言われた耳鼻咽喉科の医者で、流行っていた自分のクリニックを放ったらかして、半年以上も一人で洋行した。家族のことなど全く考えずに。留守中、祖母は仕方なく親戚から借金して、子供3人の家族の生活を維持したとか。そして戦後すぐに心臓麻痺で亡くなってしまう。だから、家族の中では評判が悪く、誰も彼の話をしたがらない。彼の詳しい旅行コースもわからないし、「洋行」の土産話(お土産は多少あった。西洋甲冑とか)などは、全く聞いたことがなかった。だから、行った先で彼が何を見て、何に感動したかなど、想像しようもなかったが、“西洋文化を見てやろう”という好奇心旺盛だったことは、私も十分理解した。考えてみれば、私の父も、そしてこの私も、似たところがある! 血は争えない! スプーンを整理しながら、急に祖父に親しみを感じることになった。しかし、このただの水路からは、何のセンチメントも湧かなかった。

スエズ運河建設の歴史的背景

私がガイドに伝えた「歴史的重要性」、こちらの方は、これについていろいろ読むうちに、興味深い史実がわんさと出てきた。パナマ運河を通るツアーは沢山ある。太平洋と大西洋の水面のレベルが違うため、間にロックがいくつもあって、そこを通って行くから、アドベンチャーなのだ。スエズ運河はそれがないので、ある意味ではただの水路でしかない。

しかし、建設当時、その効果は絶大だった。ファラオの時代から、ローマ時代にも、ペルシャ占領時代にも、地中海と紅海を繋げようという試みは、何度もあったらしい。近世になって、西欧諸国が東洋に植民地を持つようになると、その重要性はもっと顕著になった。大英帝国の範図には、インドがあり、それまでイギリス海軍はアフリカの西岸を南端まで下りて、喜望峰を周り、マダガスカルの横を通って、インドの植民地に行っていた(それで15世紀末のバスコ・ダ・ガマの「インド航路」発見は、コロンブスのアメリカ大陸発見と同じくらい画期的な出来事だった)。それが1869年にスエズ運河が開通してからは、その航路が約半分になったわけである。イギリスだけでなく、フランスだって、インドシナ3国を、オランダはインドネシアを持っていた。

ナポレオンはシリアからエジプトに行く時、この辺りを実際に通っている。彼も運河建設を考えて、測量させるところまで行ったが、測量の結果に地中海と紅海の水面の高さが違うと言う決定的間違いがあり、建設が難航することが予測され、彼は建設を諦める。1802年くらいのこと。

レセップスの役割

私は高校の世界史の授業で、レセップスというフランス人が、スエズ運河を建設したと習った。そのあと、彼はパナマ運河にも手を出しているから、当然彼はエンジニアだと思っていた。今回、このあたりの話を読むと、そうではなく、彼は外交官で、この大プロジェクトの建設技術案を絞り、資金繰りに西欧諸国を巻き込むのに成功したということだった。こういう世界規模の大プロジェクトを断行するには、技術もだが、ファイナンスがなければ、実現しない時代になっていたのだ。外交官だった彼がなんとか、スエズ運河会社を設立して、証券を発行して、西洋諸国からの投資を募る。実際にはフランスのブルジュアが半分買い、残りはエジプトが持つ。

私はスエズ運河近くに来れば、その当時の工事の説明とか写真とかが展示されたミュージアムのようなものが、当然あると思っていたが、そんなものは全くないと、このガイドはいう。19世紀半ばは、まだ建設中に工事現場を、効果的に写真を撮って残す時代ではなかった。それにエジプト国は現在でもまだ、古代エジプトロジーで精一杯なのだ。

しかし、本やウィキペディアで読むと、当時はエジプト国も建設(1859年から1869年)には全力を上げた。当時はあのモハメッド・アリの王朝がエジプトを統治していた。この工事のため、毎月2万人の労働者が駆り出された。この数は当時の人口からみると、5家族に一人を出したことになるという。怪我人死人も多かった。国民はすごい犠牲を強いられたわけだ。奴隷制ではないが、「強制労働」だとして、イギリスは建設参加に足踏みした(世界は奴隷解放の動きにあった)。エジプト国は5年間労働者(人夫)を提供したが、それ以上は不可能となり、そのあとフランス国が出来たばかりの工科学校などの協力を得て、種々の機械を開発しながら、導入してなんとか完成させた。10年かかった大事業だった。その間に、資金不足となり、フランスのナポレオン3世が救助する。

川底をさらう浚渫(しゅんせつ)機

土砂移動には鉄道トロッコが活躍

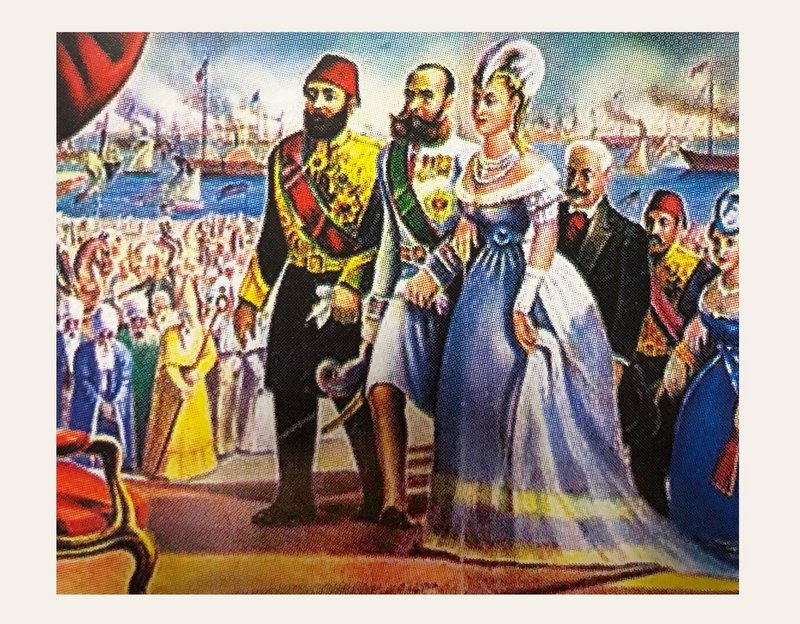

運河開通記念式典

当時のエジプトは、まだオスマントルコの一部ではあったが、1805年、ナポレオンが退散した後の政治的空白を利用して、オスマントルコの一将軍であった、ムハメッド・アリ(アルバニア出身)は、エジプトを任されると、独立を宣言して新王朝をスタートした。彼は軍隊を始め、西洋近代文化を取り入れて、エジプトの近代化を図る。学者をヨーロッパに送って、いろいろ研究させ、コットンの栽培がエジプト向いているという意見を取り入れ、栽培を奨励した。これが今世界的に有名なエジプシャン・コットンとして、輸出され、外貨を稼いでいる産業に発展した始まりだった。さらにエジプトは気候がいいので(それに灌漑さえ造れば、水は十分ある)、他の農業もよく、オスマントルコ帝国のブレッド・バスケットだったということは、サメーがよく言っていたこと。だから、金持ちだったし、ワールド・ポリティックスでも、西洋諸国を味方につけて、優位な状況にあった。

スエズ運河建設の許可を出したのは、アリの息子の時代で、1869年のスエズ運河開通祝いは、パリ仕込みの3代目の時代。相当散財して派手にやった。

私たちがカイロで初めに泊まったホテル、マリオット・ホテルは、その時にナポレオン3世のユージニア王妃のために建設されたパレスだった。

私はその背景を全く理解していなかったので、なぜ、たかが開通記念に、パレスをフランス国王の王妃にために建てたのか、皆目理解できなかった。

ホテルの内部はパレスのように美しく、大広間は豪華そのものだった。

開通祝いパーティーの絵(写真ではない)を見ると、オーストリア・ハンガリー帝国のフランツ・ヨーセフ皇帝も参加している。

当時はエジプトロジー熱がヨーロッパの先進国を旋風していたのだ。だから、オーストリアも遺跡発掘調査に出費して、エジプトロジーの学者を育てた。ウィーンの彼らの美術館にはいっぱいエジプトものがあった。彩色焼のブルーのヒッポも、あそこでも見た(ニューヨークのメトロポリタン美術館のシンボルなのに!)(カイロのエジプト博物館には何百も!)。

盛大な開通記念式典の為に、当時売れっ子作曲家のヴェルディに、エジプト的オペラの作曲を依頼したこと、オペラ・ハウスも造ったことは前述の通り。

ウィーンの美術館で見たヒッポ

ムハメッド・アリはオベリスクだけでなく、他の古代エジプトの出土品類もきっと気前よく、西欧にどんどんあげてしまったのだ。スエズ運河からは莫大な通行料が入ってくるはず! 海峡の通行料取り立てで、国家財源を潤わせる戦略は、このあたりではトロイの時代からやっていた! パリ仕込みの3代目パーシャは、ようやく自分たちの王朝にもその幸運が巡ってきた!と思っただろう。

ところが、開通後10年くらいの運河の利用率は低く、エジプトは金利が払えなくなり、その所有権利を英国に売る。運河の所有権を失い、通行料も英・仏に持っていかれた。特にイギリスはインドがあるから(その頃までにはインドは大英帝国の一部、ヴィクトリア女王はインド帝国の女王でもあった)大英帝国は得をした。

しかしやはり、この人類歴史上でも稀にみる大功績という見解は認識され、1888年には西欧諸国が集まり、コンスタンチノープル条約を締結。スエズ運河は戦争中でも万国が利用すべきとして、政治色を抜く取り決めをする。が、1903年の日露戦争の時、イギリスはその条約を無視して、不仲のロシアのバルティック艦隊を通させなかった。ロシアは仕方なく、喜望峰周りで何週間も無駄して、日本海にやっと着いた時には、相当疲弊していた。それが日本の勝利に結びついた。

とにかくスエズ運河の開通は、当時の世界のグローバリゼイションにおいて、人類が達成した画期的出来事だった。

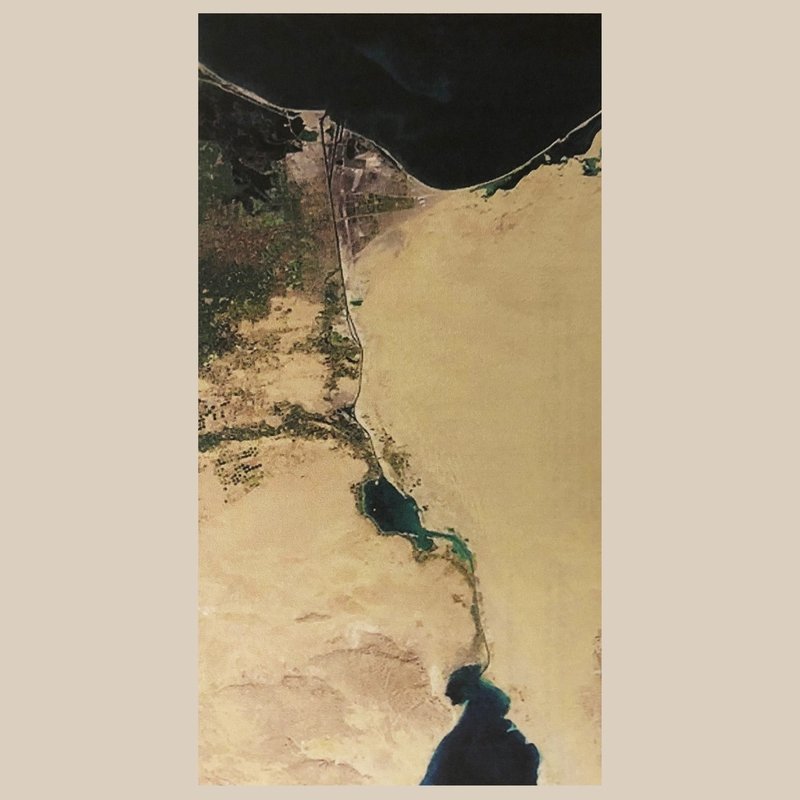

現在のスエズ運河の様子

地中海沿岸にある運河入り口のポートサイドに着く前30分ほど、車は運河に沿って走った。5、6メートルの高さの防波堤があるから、水は見えないし、大きな船が通れば見えるはずなのに何も見えなかった。ポートサイドに着いて、防波堤の上に登ってみるが、ただ幅広の運河の水が横たわっているだけで、船は見えなかった。今でも中国からヨーロッパへのコンテナ船は、皆ここを通るはずなのに。サンフランシスコの金門橋の下には、いつでも相当数のコンテナ船が行くのが見える。ここはどうして?

ここで車から降り、フェリーに乗って、運河を横切り、シナイ半島側に行く。クロスする時間はほんの20分くらい。市民の通勤、通学に利用されているらしく、フェリーの上は車も人もいっぱいだった。

若い女性グループが私の存在に気づいて、ガイドにこの人はどこから?などと質問してくる。私のガイドは、日本からよ!と言うと、わーと、ちょっとした歓声が上がり、その中の一人が「私、日本大好き!」と言う。憧れの国らしい(2019年から、エジプト国は日本の教育制度を取り入れるという)。

この港町は昔からあったようだが、運河ができて、切断されてしまった。未だに行き来はフェリーに頼っている!? これはエジプト国の国家予算が足りず、近代化が遅れているからかと、その時は思ったが、1967年の6日戦争、または1973年のヨム・キッパー戦争のとき、イスラエル軍またはエジプト軍がボートを横に並べて、その上を戦車が渡る写真をどこかで見た。そうなのだ!ここに橋など造れない! これは国防戦略の一部なのだ。エジプト国にとって、その時の傷はまだ癒えてない。新興国イスラエルへの脅威を、エジプト人は皆持っている(きっとユダヤ民族に対しても。「出エジプト時代」から?)。

3000年以上前に、ユダヤ人の出エジプトで、厄介な(?)ユダヤ民族の追い出しに成功したというのに、彼らはまたもや近隣国として、エジプトを脅かしているのだ。宿敵としか、言いようがない!

シナイ半島は地質学的にはアジア大陸に属するという。だから運河を掘るなら、アフリカ・プレートとの間、この地と決まっていた。モーゼが出エジプトでユダヤの民を引き連れてシナイに渡ったのは、紅海口のスエズ市よりもさらに南とされている。海が分かれて、彼らだけ通れたのは、干潮だったからと説明する学者もいる。シナイのある村に湧き水の井戸があり、ここで、モーゼが石を投げ込むと飲み水になったとされる。観光地になっていて、これについてだけは、私の2つの旅行書にも載っていた。

中近東諸国との関係

エジプトは1952年にやっと、イギリスから独立に成功する。エジプトの旅(1)で書いたが、アスワン・ハイダム建設のため、当時の初代大統領、ナセルは、スエズ運河を英、仏から取り上げ、国営化する(1956年)。

一方、第2次大戦中から、パレスチナに入植して、ユダヤ国家建設に励んでいたイスラエルは、1949年に国連に国としての存在が認められる。エジプトを初め、アラブ諸国はその存在を認めなかった。スエズ運河が突然国営化され、英、仏は通行料収入を失ったこともあり、イスラエルも参加して、エジプトを攻撃する(これを「スエズ危機」という)が、ソ連とアメリカ、さらに国連が仲介に入って、休戦になる。

1967年の6日戦争でエジプトはシナイ半島をイスラエルに取られる。さらに1973年にはヨムキッパー戦争があり、その間スエズ運河は通行不可となる。1979年に米国大統領のカーターが中に入り、平和条約が結ばれる。エジプトはサダト大統領、イスラエルはベギン大統領。エジプトはアラブ諸国中、最初にイスラエル国の存在を認めた国となる。それが一因でサダトは暗殺される。

私は10年くらい前に、死海の南東にあるペトラ(ヨルダン国)から、シナイ半島とアラビア半島の間にあるアクバ(アラビアのローレンスが活躍したところ!)まできて、イスラエル側に入ったことがある。あの辺りも砂漠。ベドウィンと呼ばれるアラブ系放牧民が、まだ昔ながらの放牧生活している。同様の人々がエジプトの砂漠にもまだ多くいるらしい。エジプトはイスラムの侵略前にも、やはり中近東のアラブ文化圏の一部なのだ。ガイドのサメーはいつも「エジプトとアフリカ諸国」という言い方をしていた。彼の感覚の中では、エジプトはアフリカの一部ではないのだ。さらにベドウィンの集団に過ぎなかったアラブ人が、ここ50年の間に石油という液体ダイヤモンドのおかげで、世界一の金持ちに昇格してしまっている。歴史は思わぬ方向に展開する

日本政府からの援助

ポートサイドではないが、この運河を車で渡る橋が比較的最近できた。ポートサイドから30分ほど南で、運河の上高く越す橋というか、空中ハイウェイが見えた。カイロからのハイウェイの延長らしく、グルグルと螺旋状に高さ50メートルくらいの空中で、カーブしていて、その先が橋らしかった。この高さだったら、戦車での行軍はできないだろう(または爆撃して阻止できる!)。

そこにはフレンドシップ・ブリッジというサインがあり、ガイドは日本の会社が建設したと教えてくれた。あとでウィキで調べると、これは日本政府が協力して(日本60%、エジプト40%)1995年から鹿島建設が建設し、2001年に開通した橋だった。吊り橋を支える高さ154メートルの2本の鉄塔はファラオのオベリスクのデザインで、これで下を通る船は70メートルのクリアランスを確保できている。

その後2015年にはスエズ運河の拡張工事も行われ、現在は両面通行が可能になる。スエズ運河の沿岸の工業開発には、エジプト政府は力を入れている。

女同士のおしゃべりで理解したこと

スエズ近辺の観光はこれだけで、他に見るところがないので、カイロに戻って、彼女がよく知っているレストランでランチをして、今日は終わりにすることになった。

彼女によると、1950年代、60年代、70年代のエジプトはもっと西洋化していたという。(私がサダト大統領夫人が洋服を着ていたと言ったことから、この話になる)

70年代にサウジアラビアが中心となってOPECが結成され、オイル産出国の政治力が世界的に強くなる(どころか世界の先進国は、彼らに振り回される!)。

オイルの値段を釣り上げ、コントロールして大金持ちになっていった。エジプトには残念なことにオイルがなく、貧しくなっていくので(ナセルの社会主義的政策の失敗が一因かも)、多くのエジプト人がサウディ、イラクやクエートに出稼ぎに行った。家族を伴って向こうで生活。

OPECの石油産出諸国は新しく獲得したパワーで、アラブ式の伝統的習慣を復活させ、合法化して、それを国民に強要していく。それで出稼ぎに行っていたエジプト人もイスラム教徒なので、このルールが強要されたという。その後、米とのイラク戦争などで、職場が減り、エジプトに戻った人々は、出稼ぎ先で身についた習慣を継続したので、黒ベールが町に溢れるようになったと言う。「夫にとっては、妻が黒色を着ていれば、お金もかからないからね」っと、彼女はニヤっと笑っていう。多分このオブザベーションは正しい!

旅の面白さについて、私はいつも「犬も歩けば、棒に当たる」って言うでしょ!」と言っている。今日のツアーも、スエズ運河見学は大したことはなかったが、このおしゃべりで私にとっては棒に当たった、結構面白い一日になった。

エピローグ

スエズ運河の重要性は、現在も健在。

私はエジプトを知ることによって、中近東が西洋文明の大元だと、遅ればせながら気がつく。

私たちは、16世紀にイタリアがルネッサンス運動を起こして、西洋文化が誕生したギリシャに帰ろうという運動を起こしたことがあまりにも、鮮明に意識の中にあるし、またオイル産出国の影響が顕著になると共に、エジプトは中近東の一部と見做され、19世紀に盛んだったエジプト学も下火になり、ちょっと忘れられかけたのではないだろうか?

中近東もエジプト古代文明の一部を担っていたが、その後は後退する。しかしOPEC結成以来、石油輸出からの溢れる現金で、世界のポリティクスは変わり、それ以降、ずっと中近東の混乱期は続いている。

個人的には、私の旅行好きは、父親譲りと今まで、思っていたが、この旅で、すでに祖父の代から始まっていたことを認識。旅好きと言うことだけでなく、好奇心が強いのだ。

私の「この旅でいきいき」シリーズは、今回を最終回とします。コロナ・パンデミックの影響で、次いつ旅に出られるかわからないという予想もしていなかった事態となり、意気消沈しています。いつかまた、自由に旅ができるようになった時、新しいシリーズを始めたいと考えています。 萩原治子

萩 原 治 子 Haruko Hagiwara

著述家・翻訳家。1946年横浜生まれ。ニューヨーク州立大学卒業。1985年テキサス州ライス大学にてMBAを取得。同州ヒューストン地方銀行を経て、公認会計士資格を取得後、会計事務所デロイトのニューヨーク事務所に就職、2002年ディレクターに就任。2007年に会計事務所を退職した後は、アメリカ料理を中心とした料理関係の著述・翻訳に従事。ニューヨーク在住。世界を飛び回る旅行家でもある。訳書に「おいしい革命」著書に「変わってきたアメリカ食文化30年/キッチンからレストランまで」がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?