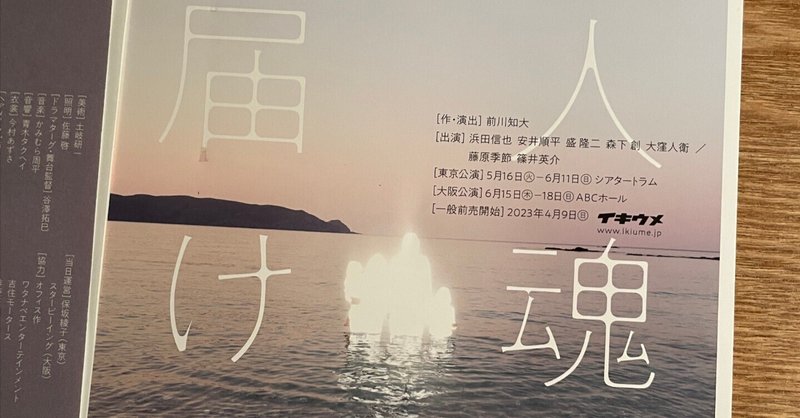

【劇評303】魂は苦痛に満ちた言葉を語り続ける。イキウメ『人魂を届けに』を読む。九枚。

演劇に対する誠実さにおいて、劇団イキウメは群を抜いている。

彼らは言葉と身体の微細な表現に、神経を行き届かせる。徹底してこだわる。この誠実さは、観客を射貫き、揺さぶり、思考の海へと誘う。演劇の神への生贄として、自らの舞台を捧げているかのようだ。畏怖すべき存在だと思う。

二年半ぶりの新作『人魂を届けに』は、トリッキーな趣向に頼らない。純度がきわめて高く、現代演劇の頂点にある作品である。これまでも、すぐれた舞台を立て続けに生んできた集団が、また、もう一歩、いや数歩、高みにのぼった。この舞台に立ち会えたことを幸せに思う。

郭公の鳴き声が響いている。壊れかけたコンクリートの建物の向こうには、森の闇がある。プロローグに続いて、古い毛布にくるまった男たちが、床にごろり、ごろりと横たわっている。

リュックと紙袋を下げた八雲(安井順平)が、突然、姿を現す。八雲は刑務官で、死刑に立ち会うのが仕事だ。絞首刑が行われたときに、身体から落ちた「魂」を届けに来たのだ。この「人魂」は、囁き声を語り、囚人たちを悩ませた。「寒い」「さみしい」「お母さん」。扱いに困った当局は、この「魂」を放免することにした。

下手側にしつらえられたベッドから「森に住む女」山鳥(篠井英介)が起き上がる。この「魂」の持ち主だった大量殺人犯の「母」であるとわかる。八雲は、自らこの「魂」を山鳥に届けに、獣道をたどって三日のあいだ歩き続けてきたのだった。

さらに、ふたりが到着した時間を混濁させる。先に出たはずの公安警察の陣(盛隆二)が、八雲より遅れて登場してから物語は動き出す。都会から逃れて、この森に迷んだ男たちは「死ぬ以外の選択肢が無くなっちゃった」人々だ。

山鳥は、彼らを助け、やしない、なぐさめている。葵(浜田信也)、鹿子(森下創)、清武(大窪人衛)、棗(藤原季節)らは、陣が高圧的に山鳥に迫ることに怒り、いきりたつ。ドラマは、「魂」をめぐる奇譚から一転して、国家権力と共同体の宿命的な対立へと滑り出す。

観劇の予定がある方は、このあとは、観劇後にお読みください。

年々、演劇を観るのが楽しくなってきました。20代から30代のときの感触が戻ってきたようが気がします。これからは、小劇場からミュージカル、歌舞伎まで、ジャンルにこだわらず、よい舞台を紹介していきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。