[偏愛レビュー#01] 世界の不条理に立ち向かう幾つもの物語と、青春の終わりのせつなさが詰まった、70's Salsa を象徴する大傑作…

90年代後半から2000年代前半、仕事の関係でやたらめったらラテン音楽を聴いていました。

時は渋谷系後期、レアグルーヴは基本のキ、サバービアからフリーソウルでカフェアプレミディが心あるレコード棚を焼き尽くし、初CD化の嵐が吹き荒れていました。

大好きでした。でも、その界隈は、いろんな意味で遠かった。

指を咥えて、いつか俺もと思わなくもないが、まずは目の前に没頭だと。

1枚、2枚、もう10枚、なんだかんだで100や200、とうとう彼らが鼻をつまむような、大人数で髭男たちが歌うダンス音楽がたまらん世界に突入してしまいました。

賑やかなやつ、徐々に燃えるやつ、どちらかといえばもっさいやつ。20年くらい前のやつ。30年くらい昔のやつ。激しいの。狂おしいの。そこにせつなさとトキメキを見つけて鼻高々。いつもひとりで部屋で踊って、涙ぐみつつでたらめコロで、それでもそこにその時のプライドがあったのでした。

それからざっと20年が過ぎました。さまざまなことが、消し飛んで行きました。

そんな今になって、はて、この人生ならではの何かって、突き詰めて行くともしかして、あの頃聴いていた音楽の記憶、それだけなのではないかという思いつきが、ふと。

いつの間にか人知れずになってしまった。時代とすれ違ったまま聴き手を見つけられなかった。ほのかなクレイジーぶりが鈍い光を放っていた。なにげなく聴いたらなんとも思わないけど、よくよく改めるとちょっとだけただ事ではないアルバムの数々。

もう誰も知らなくて、知りようもなくて、配信では聴けても、中古盤は手に入るけど、そんなことする理由も動機も情報もあるわけがないアルバム群、西にひとやま、東にふたたば。

だったら渾身、気分だけでも乾坤一擲、そんな理由と動機、自分で頑張って作ってみたらどうだろうと、あの頃の胸のときめきのせめてもの恩返し、口先だけでもそのつもりでと、古い段ボール箱を開け、記憶の糸を手繰り寄せ、検索と通販とエサ箱を駆使して、レビューを書いていこうと思います。

と言いつつ、最初は、発表50周年記念、サルサ史上屈指の名作、でも、どうも不当にぞんざいな扱いを受けている気がする1枚から。

それにしたってお前が言う必要なくない?と、そして、拭いようもなく河村要助さん史観のエピゴーネン、劣後コピーの何を今さらの、一度はやってみたかったにしてもなぜかむやみにやたら長い、特殊な電波を受信して、だいぶ茹で過ぎなのは否めない、そこは薄目でお願い致したく…

+++++++++++++

極私的偏愛Disc Review #01

Willie Colon – Lo Mato (Si No Compra Este LP) 『殺す (このLPを買わないヤツは)』

*メンバー他クレジット類はは文末に掲載しました

主役、ウィリー・コローン。1950年、サウス・ブロンクス生まれのプエルト・リコ移民2世。

プロフェッショナルによるファンタジーだったラテン音楽を、ヘタクソなガキと蔑まれても素知らぬ顔、冴えたアイデアと青春の思い切りで、半歩先のリアル・ミュージックに変容させた若きバンド・リーダー、トロンボーン奏者、この時23歳。全音楽ビジネスの中でおそらく最も早くギャングスタ的イメージで売り出し、時にビジネスの席で何気なくリボルバーをテーブルに置いたという逸話もさもありなんと思わせた、やさぐれニュー・ヨリカンの希望の星。

その傍らにエクトル・ラボー、1946年プエルト・リコ、ポンセ生まれ。N.Y.に来たのは17歳の時。エトランジェの香りを振りまきながら、儚さとしぶとさを表裏に併せ持つ歌声で聴き手と時代を串刺しにした“La Voz”(A Voice)。

この時27歳。そして30歳になるころには、摩天楼の煌びやかさを身に纏い、歌手の中の歌手、“El Cantante (The Singer)”と呼ばれてラテン世界に燦然と輝く星になりながら、あまりにありふれた悲劇からは逃げきれなかった男。

この “Lo Mato (Si No Compra Este LP) ”、日本語にすると『殺す(このLPを買わないヤツは)』に至る8枚のアルバムは、今も語り継がれる伝説のバディが10代後半から20代前半を走り抜けた青春の記録です。たちこめる不穏な空気、だらしない吹き溜まり、暴発と歓喜のN.Y.の裏通りから、ゲッタウェイ先としてラテン・アメリカを遥かに望み、アメリカン・ニュー・シネマに通じるヴィジョンを描き出した長いシリーズの最終作が、この、“Lo Mato”です。

アルバム劈頭を飾る、“Calle Luna, Calle Sol”「月通り、太陽通り」。

何かを追い立てるかのようなカウベル4つ打ちにピアノ、マラカス。ベースとコンガ。トロンボーン。つんのめるグルーヴ。不穏な空気。自身満々。待ちきれないかのように、頭を食って、コロ。

ポケットに手を突っ込んで、ナイフを出して刃を広げろ。気をつけな!

聞いてくれ、このあたりじゃ、そこいらのハンサムたちが人殺しなんだ

太陽通り、月通り。 太陽通り、月通り。

そして、待ってました、ライジング・スターの登場だ。

聞きなよ、そこの、命が惜しかったら、ヨソに行きな。

さもなくば、どうなったって知らないぜ。

美声。ハイトーン。プエルト・リコはレロライ風味に回るこぶし。だけどこのリアリティはなんだ。

コロからこのAメロを3回繰り返し、そしてブリッジ、ブレイク。

シャウト!

世界を鷲掴み。

続くモントゥーノも熱いけど、でもきっぱりとエンディング。それは、不思議なアウトローイズムを表現したこの曲が、このアルバムの世界観を提示するある種の序曲だからだと思います。

そこから宿命と戦う不屈の魂に満ちた “Todo Tiene Su final”「すべてには終わりがある」、呪われたプエルト・リカンの運命と逆転への儚い希望を刻み込んだ“El Dia de Mi Suerte”「俺の幸運な日」を経て、どこか永遠を感じさせるデスカルガ“Junio 73”「73年7月」へ走り抜ける37分。

もしかしたら、サルサにレベル・ミュージックが宿っていた頃の最後の1枚だったかもしれません。

ちなみに73年、『バンド・オン・ザ・ラン』『狂気』『ディキシー・チキン』『ならず者』『裏切り者のテーマ』『レッツ・ゲット・イット・オン』『インナーヴィジョンズ』『ヘッドハンターズ』『アフリカン・ピアノ』『キャッチ・ア・ファイアー』『3月の水』。まだまだ続きます。なんて年だ。

若き創造主が苦闘の末に手にした人生と宇宙の真理を50分弱のLPレコードに詰め込んだ。だからみんな、一刻も早くこれを買い、聴き、体験し、開かれた美しい世界を作っていこうじゃないかと称揚され、それこそがアーティストの役割と否も応もなく納得させられ、というかもうこっちからワンワンと尻尾を振ってついていく、ひれ伏し殉教しても悔いなき作品の連打また連打。

これを横軸とすると、縦軸はN.Y.ラテンの歴史。

故郷の島で食い詰めて、摩天楼に吸い寄せられ、労働力以下の扱いを受けながら裏通りでタフな人生をサヴァイヴする移民たちを背景に、チャーリー・パーカーやディジー・ギレスピーらビ・バップの天才たちに野獣チャノ・ポソが襲い掛かり、マリオ・バウサやチコ・オファリルがマチート楽団で腕を振るった “Cu-bop” の40年代末から、3大マンボ・キングがボールルーム“パレイディアム”で覇を競った50年代を経て、N.Y.はラテン・ミュージックの北の首都となりました。

マンボ。アフロ・ルーツを背骨に、ジャズをあばら骨に、目の前のあいつに負けてたまるかの喧嘩上等ハードコアを肝に据え、エキゾティックな衣装を着せて、むせかえるほどの情熱と、時にはコミカルなほど突き詰めた機能性で世界を席巻した、ハイパー・ダンス・ミュージック。

その熱波が引いていき、チャランガからパチャンガへ、オルケスタからコンフントへ、編成は小さくシャープになり、モサンビーケにトロンバンガ、デスカルガ。基本は裏町のダンス音楽のくせに、小粋でリラックス、だけどいざとなったどこまでも行く、N.Y.ラテン音楽の基本姿勢が明確になっていきます。

そして67年、ブーガルーがつむじ風のようにN.Y.から全米を駆け抜けて、R&B~ソウル・ジャズ周辺まで席巻します。ここらか2年間、ラテン音楽界、老いも若きもブーガルー。グアヒーラを8ビートで演奏して当時のR&Bフレイバーをまぶした、ラテン初のヤング・ミュージック。発想としてはチャラくて安直、でも刹那的キワモノ感やアフロ的ノヴェルティ感、あとは野となれ山となれの自由さ、独特のB級ファンキーさが魅力です。

傍らでは『サージャント・ペパーズ~』であり、『バファロー・スプリングフィールド』であり、映画では『俺たちに明日はない』であり、同じ島からは『ヴェルヴェット・アンダーグラウンド&ニコ』でもあり、と同時にブーガルーであった67年、ウィリー・コローン17歳、デビュー。

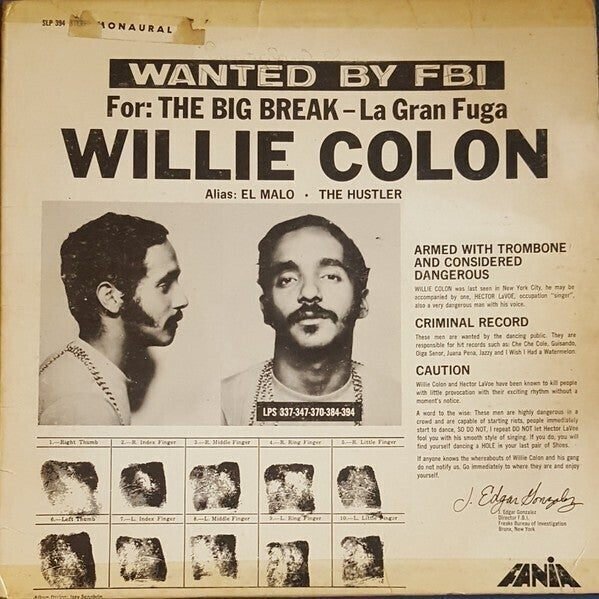

①El Malo

不遜な眼つき。

赤いタートルネック。

編成はトロンバンガ。トロンボーン2本とピアノ・ベース・コンガ・ボンゴ・ティンバレス。時に輪郭が曖昧で、時に街のざわめきを想起させ、なぜかよからぬ予感がたちこめるトロンボーン2本の響き。

ヘタクソだ。だけど、いや、だからこそヒリヒリするような仲間うちのリアリティ。それしか知らない、だけどそれだけあれば十分な、やってやるぜのパーティ・ミュージック。

そう、後年のアフリカ・バンバータしかり、ビースティ・ボーイズしかり、あの街からはいつだってそんな音楽が生まれていたような気がします。

FANIA社の13枚目、初の大ヒット。ここから始まるウィリー・コローンの快進撃で経営は軌道に乗り、FANIA社を中心にサルサはサルサになり、ラテン・ピープルの凱歌となり、世界中のダンスフロアと無数の負けじ魂に火をつけていくのでした。

② The Hustler

③ Guisando / Doing a Job

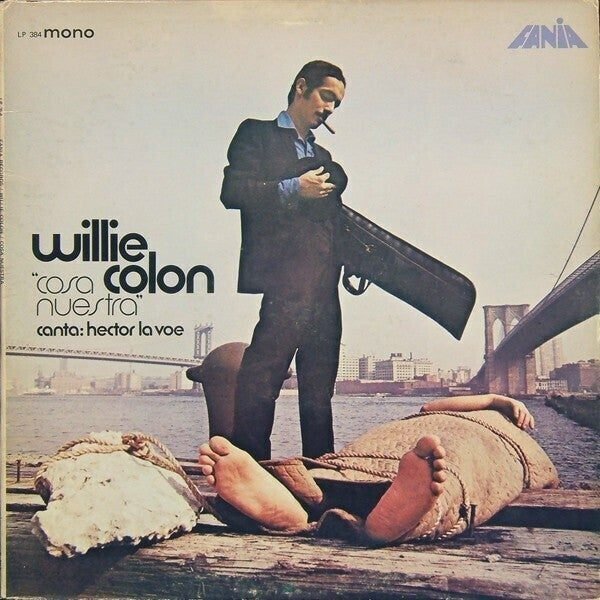

④ Cosa Nuestra

⑤ La Gran Fuga - The Big Break

⑥ Asalt Navideno *クリスマス・アルバム

⑦ Crime Pays *初期ベスト・アルバム

⑧ El Jucio

⑨ Lo Mato

⑩ Asalt Navideno vol.2 *クリスマス・アルバム

ここまででウィリー・コローンとエクトル・ラボーの音楽ストーリーは一区切りになります。

この後、エクトル・ラボーとのコンビを現実的かつ発展的に解消し、エピローグでもあり、予告編でもあり、番外編でもある“The Good-The Bad-The Ugly”を2年後に発売、音楽的には新しいフェイズに入っていきます。

それにしても、ジャケットがどれも最高というか、ギャングにしても程があるというか、①②はまだ愚連隊風ですが、③で金庫破り、④で殺人とエスカレートして、⑤で脱獄で指名手配され、⑥クリスマスに強盗、⑧で裁判にもかけられますが、懲りずに⑨でしっかり、これはなんでしょうか、強盗か恐喝か、タイトル通りの人殺しか…

ちなみに、Spotifyなどのディスコグラフィーだと③と④の順番が入れ替わっていまして、今はそんなことする人あまりいないかと思いますが、1stから順番に聴いていこうと思うと、少しちぐはぐになってしまいます。レコード番号から見ても、上記の順番が正しいです。

特に③から④、ここは音楽的には逆になってはいけないところで、ボンゴにホセ・マングアル Jr 、コンガにミルトン・カルドーナ、ピアノにプロフェッサー・ジョー・トーレスが入り、リズムの強靭さと安定感、バンドの緊張感と一体感がグレード・アップしています。

ちなみにホセ・マングアル Jrの父親はディジー・ギレスピーやカウント・ベイシー、マイルス・デイヴィスなどのアルバムにも参加している名パーカッショニストで、それはある種、スクール・バンドの延長線上でもあったウィリー・コローンの音楽が、ラテン・ミュージックの正系と出会い、もうヘタクソなガキではとどまらない、人気に加え音楽的にも新世代ラテン音楽の旗手に名乗りを上げたことを意味していたのだと思います。

その④からは偽アフロ風で不思議なポップさが魅力の“Che Che Cole”と素晴らしいスピード感の“Juana Pena”。⑤はガーナの童謡から着想された“Ghana‘E”に始まり、コロンビアからパナマへと、中南米への憧憬を打ち出します。

そして⑥、ウィリー・コローンにとっては仮託された、エクトル・ラボーにとっては忘れじの、人呼んで“La Isla del Encanto”(魅惑の島)、海の彼方のルーツの島、プエルト・リコのプレーナ、ボンバ、ヒバーロ、アギナルドに光を当てたエポック・メイキングなアルバム、題して『クリスマスの襲撃』。史上屈指の凄腕クアトロ奏者、ヨーモ・トーロが弾きまくり、ラボーのレロライ節も冴えわたります。サルサのルーツといえばキューバ音楽であった時に、いや、俺たちの本当のルーツはこっちだろと、敢然とプエルト・リコ民謡を復活させたウィリー・コローン、実にクール。ある意味ロック。このアルバムからはパナマとプエルト・リコのカーニバル音楽を接続した“La Murga”。

禁酒法時代の暗黒街の顔役ジャケットがたまらないベスト盤⑦から、今となってはジャケットで損をしているとも言えるのが⑧。ブラジルのサンバをサルサに溶かし込んだ名曲“Ah-Ah/O-No”、多様なアイデアに緊密なアンサンブル、もちろんダンス音楽としての芯を穿ち8 分を超えて息つく間もなく走り抜ける“Timbalero”、そして、緊張感あふれる迫真のサルサ~グァグァンコー“Aguanile”。サンテーロでもあるミルトン・カルドーナとN.Y.ラテンのプリンス、ホセ・マングアルJrが叩き出すドープなリズム、唸りを上げるトロンボーン、ピアノのトゥンバオもブチ切れ気味、ルイス・ロメーロのティンバレスも暴れまわり、なによりエクトル・ラボーの渾身の歌がルーツと宇宙と同時に届いています。超強力。

にくいのはB面1曲目の“Aguanile”の後、平熱に戻るかのようにミディアム系ナンバーが繋がるところ。自分たちが、そして自分たちの音楽を愛している人たちがどこにいるかを忘れないところ。と、思わせつつ、B面3曲目“Si La Ves”ではラテンの枠をはみ出したコーラスワークと数回のリズムチェンジで、先進性をみせています。で、ありながら、CDはほんと、90年代前半から2000年代前半の約10年でおそらく20枚程度しか輸入されてないと思うし、おそらくそれはジャケットのせいだと…

そして、“Lo Mato (Si No Compra Este LP)”。『殺す(このLPを買わないヤツは)』。ちなみに裏ジャケではウィリー・コローン、このオヤジに組み伏せられ頭に銃を突きつけられてます。コンプラ全盛の2023年となると、ちょっとギョッとしてしまう自分も悲しい、実にイカシたアートワークです。

ところが、オリジナルLP のジャケットの曲表記がなぜか順番が狂っているのです。LP本体はちゃんとA面1曲目“Calle Luna, Calle Sol”で始まり、B面ラストはデスカルガ“Junio 73”で終わり、聴けば、ああ、印刷ミス校正漏れ、ラテン世界では日常茶飯事で済むことで、75年に発売された日本盤LPではちゃんと訂正してあって、そこはさすが日本人。だが、『心殺のサルサ』という邦題には、さまざまな感慨を禁じ得ない…

CD化の際にはインレイの曲表記も正しくなっていて、裏ジャケのアートワークを完璧に捨ててしまったFANIA系列のCD化は、音の悪さは言わずもがなで、評価は低くせざるを得ないのですが、そこだけはさすがに捨て置かれなかった。そんなところにもこのアルバムの重要性が伝わってくるのです。が。

問題は配信以降で、すべての配信フォーマットで、オリジナルLPの裏ジャケの間違った曲順になってしまっているのです。本来はB面1曲目、通しでは5曲目である“Senora Lola”から始まって、A面ラストの“La Maria”で終わる形になのです。調べてみたらAll Music Guideですらこの曲順。ラテン音楽ファンの心の砦、ディスク・ユニオンの通販サイトですらこの曲順。というか、ユニオンのサイトはこのアルバムが4作目と記載されていて、まぁいろいろそんなものかと思わずにはいられないという…。

これは今の版権元・配信元が作ったデータが間違っていて、それに誰も間違っていると言わないというか、、わざわざそこを言い立てる労力を払うほどの価値が無いという判断がされているということなのか、いや、誰も何も言ってないわけはないと思うのですが、これ、そんな、それを許してもいいアルバムだろうか…

ラテン音楽史に残る大傑作です。しかも構成・曲順にはっきり意味と世界があります。そんな、曲順通りに聴くなんて、配信時代的には化石的営為とわかっていても、でも、この37分はやっぱり“Calle Luna, Calle Sol”で始まって、“Junio 73”で終わるべきです。それ以外は考えられない。

それは、例えば、『スティッキー・フィンガーズ』は「ブラウン・シュガー」で始まって「ムーンライト・マイル」で終わる以外に考えられないのと同じくらい、それ以外には考えられない筈で、サルサにとってこの“Lo Mato”はロック音楽にとっての『スティッキー・フィンガーズ』と同等の価値、重みのあるアルバムの筈なんだけどな… と。

ちなみに今回検索して見つけた某レコード・ショップのサイトでも、各種ネタ元の旨は書いてあるのですが、やっぱりA面とB面がジャケット通りに間違って記載されていて、ああ、聴いてないな…と。それはまぁ仕方ないよと思いつつ。

改めて、これが正しい曲順です。聴くならこの曲順が最高です。

1. Calle Luna Calle Sol

2. Todo Tiene Su Final

3. Guajira Ven

4. La María

5. Señora Lola

6. El Día De Mi Suerte

7. Vo So

8. Junio 73

アウトロー的であり、それは自由な、一発逆転が可能な、だからこそ必ず何かを支払わなければならない、不穏な世界を提示した「月通り、太陽通り」から続く2曲目、「すべてに終わりがある」。大名曲。

トロンボーンにリズムが絡み、ブレイク。何気なくも何かを告げて、後戻りできないことを知らせるイントロ。斜め下を見ながら、エクトル・ラボーが歌い出す。

すべてには終わりがある。永久に続くものなんて無いんだ。

覚えておけよ。永遠なんて無いってことを。

美しいカーネーションが、花開いて、

可憐さを振りまいて、散って枯れていくように

すべてには終わりがある。永久に続くものなんて無いんだ。

覚えておけよ。永遠なんて無いってことを。

全てを賭して、世界チャンピオンになったって、

一番愛したものを失って、何も無くなってしまうんだ

この3行目のところでふっとメジャーに展開して、4行目でマイナーに戻るところ、北米基準のポップ音楽ではなんでもない、原始的でもある手法なのですが、これを腰の強いリズムとトロンバンガの不穏な響きの中に溶け込ませたのが肝で、諸行無常と狂おしい情熱が交錯するラテン世界の芯、甘やかな絶望を際立たせてくれるのです。

ブレイク。

シャウト!モントゥーノ!コロ! 胸かきむしられる。

ここでピークに達してから、一瞬クールダウン、そこからゆるやかに上昇するピアノ・ソロ、またしてもふっとメジャー展開するブリッジのサンバ的なリズムが素晴らしく、景色を新しくしてモントゥーノに再突入。

コロ。そして渾身のソネオ。

ソンに発するラテン・ダンス音楽の構造的に、コロに応えるソネオは溢れ出る真情、抑えきれない情熱、新しい世界を切り開く宣言です。

終わるんだとコロが立ちはだかる。そうかもな、でも、それだけじゃないぜ。

終わるんだ必ずとコロが宣う。わかってる、でも、まだできることがあるって。

そうだ、永遠、今はここにあるって。

恥ずかしながらわたくし、このモントゥーノの中で永遠が見えた気がしたのでした。

前掲したロック・ソウル・ジャズなどの名盤群と比較すると、音楽の“複雑さ”的な部分では分が悪いのは確かだと思うのですが、そんなものは小手先なんじゃない?と言わせたくなるようなエモーションと鍛え抜かれた演奏の充実がここにはあります。目の前のお前をどうにかしないとならないのだという切迫したリアリティがあります。そしてそこを踏切板に、永遠なるものに手が届きかけているのではないかと。

ここから定跡ではミディアム系の緩めの曲で少しメリハリをつける3曲目、その意図もありそうな選曲ですが、聴くと全然そんなことない「グアヒーラ、来い」。カントリーライフの美しさを讃える歌詞で、トリオ・マタモロスの録音でも知られるキューバの曲、なのですが。

マタモロスの方でも、のんびりした雰囲気ではなくて、どこか恨み節、実はブルーズ、歌詞がアイロニカルに聞こえる歌唱なのです。ウィリー・コローンもそこを引き継いでいます。

ピアノの代わりにクアトロを入れ、田舎風の雰囲気を狙ったふりをして、確かにテンポもちょっと落とし目なのですが、リズムのタイトさとドライヴ感がかえって際立って、ちょっとじっとしてられない。

そこからBメロ、ウィリー・コローンがハモリ・ヴォーカルに入ったところ、マタモロスまんまでもありつつ、まるでミック&キース。痺れるカッコよさ。ウィリー・コローンの声がちょっと細めなのがキースっぽくて、絶対意識してると思うのですが…

後半のモントゥーノに至っては、コンガもボンゴも大暴れのヘヴィさで息抜きなどでは全くないでのす。

それが証拠というか、昭和48年当時、パナマで収録されたこの曲のTV用ライヴがウィリー・コローン自身のyoutubeチャンネルにアップされています。

強烈無類。クアトロの代わりにピアノ、黄金のメンバー。雰囲気が全員あらくれ。一触即発感を湛えたピアノ・ソロからの大気圏突入。何食わぬ顔して、憑りつかれた熱量。9分を超え、怖いものなど何もない。

そこからのA面ラスト、サルサ圏最高のソングライター、ティテ・クレー・アロンソ作の「ラ・マリア」。

サンバ風味のイントロ、ここでトロンボーン2本がちょっともっさりしているのがなかなか効いていて、ここを伏線にして、当時まだ確立したて、まだまだフレッシュなサルサ王道スタイルへ走り出します。

それにしてもいい曲。4曲目で初めて出てきた幸福感のあるメロディーがドライヴするリズムに乗って、1曲目から聴いているとここで思わずうるっときたりするのです。

たどりついた、でもそれは束の間。マリアが夢見ている間だけの、儚いときめき。

と、後年の彼らを知っていると、せつないというか、このアルバムの持つ意味合いというか、そうだ、なにかのフィナーレだったなと、重なってしまうのです。

B面1曲目は「レディ・ローラ」。このアルバムの中で最もストレートで、純度の高いサルサ・ナンバー。

ルーツとの絆、社会の影、時代の風、ジャズ・ロック・ソウル・ブラジル、とりあえずこの曲の間はみんな置いといて、サルサに集中、 “俺は本物の木こり、怖いことなんか知らないのさ”だの、“山刀を持ってるなら、俺はマシンガン”だの、だいぶ剣呑な世界を痛快に突っ走ります。リアリティとファンタジーをヴァイオレンス方向に攪拌してるあたり、A面1曲目の「月通り、太陽通り」とも対になっているように思えます。

また、ここの2曲、A面ラストとB面トップ、4曲目と5曲目はペアというか、どちらもメロディーの輪郭がはっきりして、ダンサブル至極な当時の最新型のサルサであり、フロアを幸せにしたであろう2曲です。

なにより、若さ、に満ちています。

たとえば、肉野菜炒め定食ライス大盛りで餃子もつける。4時まで呑んで8時から仕事。油断したら2時間電話する。今日と同じ明日が嫌い。そうしたことごとが自分から遠ざかっていくことなんて思いもよらない。

眩しい、と言いたくなる音楽がここに残っています。

そこから、ある意味奇跡の1曲、「俺の幸運な日」

トロンボーンの短いフレーズ。悪い予感。重なる2本目のトロンボーン。不吉なファンファーレ。クアトロ、ピアノ、走り出すリズム。コロ。

もうすぐ来るはず。俺の幸運な日が。

俺にはわかってる。死ぬ前には運が変わるって。

この預言を受けてエクトル・ラボーが歌い出すのは、とことん不運な男の物語。プエルト・リコのヒバロ(白人農民)の音楽から受け継いだ節回しを、アフロ・プエルト・リコ音楽のボンバを消化したリズムに乗せたアンチ・ヒーローの哀しい告白。

メロディーはほぼ1つ、展開も最低限、サビも、ソロも、ブレイクも無し。だけど、引きずり込まれてしまう。北米黒人音楽由来の用語を使うのは忸怩たるものもあるのですが、濃密なグルーヴがあり、しなやかなファンクネスがあり、刺さるようなブルーズがあります。技術、意欲、自信と、3種の神器が揃ったバンドのマジックがあります。

反復して積み重なり上昇していく音楽の力で、ちんけな絶望とやるせない呟きが、ロマンティックな夢物語に昇華していきます。大きな扉を開く呪文に変わります。ヴォリュームを上げるほど、それはますます確かになるのです。

もう人生を終わらせたいんだ。こんな殉教には耐えられない。

いつまで続くのか教えてくれよ。きっとなんとかできるから。

運命がまた俺を裏切っても、今度こそ失敗しないって誓うよ。

待っているのはもううんざりだ。きっと俺にも運が向いてくる。

でもそれはいったいいつなんだ

この最後の言葉に深いエコーがかかり、もちろん答えなんてないまま、トロンボーンがリフを吹き、曲が終わります。

ダンス系のラテン音楽は踊らせてなんぼなので、聴き手をダンスに誘うための仕掛けと、踊り出したクラウドをさらに盛り上げるために繰り出される手練手管が胸熱ポイントなのですが、この曲は違います。意図的にぶっきらぼうで、ハードボイルドで、だからこそ運命の逃げ場なさが胸に迫り、負けるもんかの高揚を呼び起こし、そしてこの余韻。

ここに見られるある種の下方指向、フィクションと彼らの記憶が混ざり合ったルーツ音楽導入は、このアルバムの後、“The Good - The Bad- The Ugly”までは余熱のように試みられ、さらには番外編として、プエルト・リコ・チンピラ系ダンス音楽の開祖、彼らのもう一つの教科書でもあったモン・リベーラとの共演アルバムもあるのですが、ウィリー・コローンの音楽としてはその後ほとんど省みられなくなります。そうした意味でも、突然変異ではないのですが、何か化けてしまった、特別な1曲だと思います。

この曲を受けるのは、サルサとプレーナとモサンビーケを7:2;1で絶妙に配合してみせた「あなた」。ステディ、タイト、かつ華やかなリズムが素晴らしい。コロとソネオのコール&レスポンスが実にたっぷりで、どろっと熱いのだけれど、どこか忍び寄る憂鬱の影があります。最後まで、“あなた”は踊りには出てこなかった。少しビターな後味。ちょっとした諦念。

いろいろあるけど、こんなものよ。人生が続いていく。

今は、“73年7月”。

彼らの、その時を、そのまんまタイトルにした最後の曲。突然のドキュメント。真夏のデスカルガ。

軽快に飛ばすリズム隊。トロンボーンの吹っ切れたテーマ、応えるピアノの小技が嬉しい。さながらカーテンコール。2コーラス。むちゃくちゃイイ感じ。

ブレイク。ピアノのトゥンバオ。

さぁ、パーティはこれからだ!

トロンボーン2人のチェイス。俺が居て、お前が居て、リズムがある。行ったるぜ、と、俺もだぜ、と。ドライヴする。魂と自由が溢れてくる。

そして、待ってました、ティンバレス、ルイス・ロメーロ!絶妙の緩急と大技小技、叩いて叩いて叩いて叩いて叩くとみせかけてやっぱり叩く、愉快痛快、生きる歓び。

73年7月、今、俺たちはここにいる。この7分9秒のメルクマールをカーテンコール代わりにして、このアルバムは終わります。

アルバム最後の曲がインスト・ナンバーなのは、ある種の定番、しばしばあるパターンとはいえ、思い出すのは、彼らのデビュー作、“El Malo”の1曲目、“Jazzy”もやっぱりデスカルガだったのです。

67年から73年。17歳から23歳。N.Y.の裏通りから、ヤンキー・スタジアムの中央へ。半径100メートルのパーティ・ミュージックが、国を、海を超えて若きラティーノ達の凱歌となる、そんな稀代のピカレスク・ロマンを走り抜けて、ひとまわりまわって、ひとまずフィナーレ。

あらゆるものが変わった、いや、俺たちが変えてきた。これを聴いてくれればわかる。でも変わらないものがある。それも、これを聴いてくれればわかる。そんな気概と、ある種の洞察、含みと企みに溢れた、ウィリー・コローンらしい幕切れだと思うのです。

99年にUKで出版された“Salsa- musical heartbeat of Latin America”という本にウィリー・コローンの序文が収録されています。その日本語版『サルサ ラテン・アメリカの音楽物語』(訳:星野真理)から、本当は全文行きたいのですが、半分くらい、少し長めに引用させて下さい。もう絶版になってだいぶ経つと思うので…

(前略)サルサとは快楽であり、腰をくねらせて汗を流すことだ。だが、それよりもずっと重大な意味があるものでもある。故郷を離れた世界中の大勢の若いラティーノにとって、サルサは自らのアイデンティティを確認するための手段だ…

それは私たちの故国であり、国旗であり、おばあちゃんのような存在でもある。初代の移民であれ、アメリカで生まれた二世や、時には三世でさえも、つまり自分たちはラティーノだからほかの者とは違うのだ、と言い聞かされる若者たちは、この音楽に答えを求める。サルサは私たちにとって文化的なよりどころであり、社会政治的な運動であり、私たちの物語を伝え、私たちの住む広大な領域のすみずみにまで思いを届けるための手段である。それは私たちがこの惑星に存在しているという証、私たちはここにいるのだという宣言であり、自らの才能を世界中の人々に披露するための舞台である。(中略)

自分のものと呼べる音楽を演奏することが大きな誇りとなり、世界中にいる仲間と自分とを結ぶ糸を紡ぎ続けるために、私は語り部となった。多国籍の小さなストリート・グループを結成したのは、偶然の成り行きだった。私の受けた社会的、音楽的教育はとてもバラエティに富み、ラファエル・エルナンデスからビートルズやエル・グラン・コンボ、カルロス・ガルデル(タンゴ)やラミート(ヒバロ)からハープ・アルパート、ジェイムス・ボンドからジェイムス・ブラウンまでに影響を受けるという広範なものだった。おかげで自ら作曲し、演奏しようと決めたときには、これらすべてが私の音楽に表れた。そのスウィングする、ちんぷんかんぷんな音楽の寄せ集めを聴いた年配者たちは、強く異議を唱え、無知を表す罰当たりな概念だと批判した。それはまさに私の主張したいことだった。サルサは「リズム」ではない。「コンセプト」なのだ。開放され、進化し続ける、音楽的、文化的、社会政治的な概念だ。(以下略)

ああ、なんという洞察。

サルサがなぜ特別なのか、その明確な回答。レベル・ミュージックである必然性。そして、ある時点から自己反復的になり、現状追認的になってしまった要因まで示唆する射程の長さ。

ここも踏まえて、このアルバム、『殺す(このLPを買わないヤツは)』(それにしてもどうかというアルバム名で、それにしたってワザとやってる感も絶妙かと)を、もう一回聴いてみる。

世界の不条理に立ち向かう幾つもの物語。不屈の熱情と青春の終わりの切なさ。何より惚れ惚れするような、踊って良しかつ聴いて良しの音楽的充実。

やっぱり、これこそが“サルサ”であると、50年後の1万キロの彼方でも、さまざまな読み込みと思い入れを誘う大傑作だと。ぜひぜひ、正しい曲順で大音量で、できれば3回、通して聴いて頂ければと、願って願って朝の4時なのでした。

プレイリスト “殺す-この曲順で聴かないヤツは”

PERSONEL

Hector Lavoe - Lead Singer

Santi Gonzales - Bass

Jose Mangual - Bongos

Louie Romero - Timbales

Joe Torres - Piano

Erick Matos - Trombone

Willie Colon - Trombone

Milton Cardona - Conga

CORO

Johnny Pacheco

Justo Betancourt

Willie Colon

Produced by : Willie Colon and Jerry Masucci

Recording Director : Johnny Pacheco

Engineer : Joe Fausty

Photography: Lee Marshall

Album Design : Ron Levine

Mechanical Madness : Steve Higgins

Model for photo : Jose R. Padron

Recorded at Good Vibration Sound Studios, NYC.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?