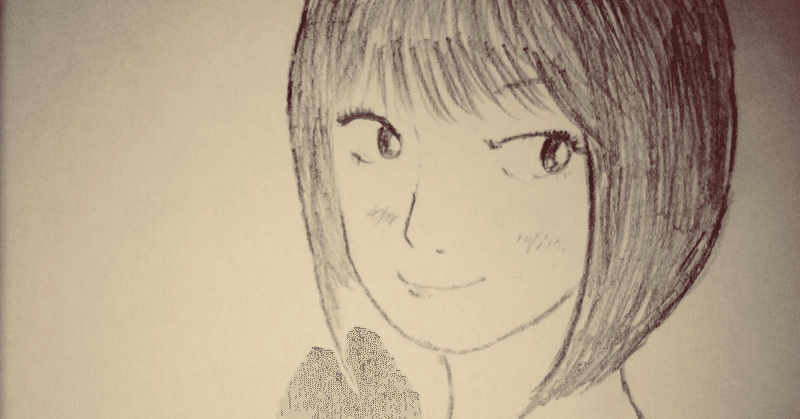

読切小説「首輪を外し忘れた女の子」

読切小説「首輪を外し忘れた女の子」

新しい折り紙を折る感覚で、君の不安を折りたたむ。淋しさの色は人それぞれだと思うけど、君の淋しかった色は透明に近い半透明だったよね。

君を初めて抱いた夜、僕らはあやまちの途中で、知らず知らずの内にお互いの気持ちを交換しては慰めあった。

泣くことも笑うことも、ほんの少しの遠慮が痛い気持ちをぼやかしては誤魔化した。

君と、一緒の船に乗ることはできないよ。僕に船舶免許があれば、可能性ある航海になるかもしれない。

だけど、僕たちにとって、昼も夜も関係ない部屋だけが痛み分けの居場所。

それは、君を初めて抱いた夜とは違うと華奢な肩を見つめては思った。

「犬か猫を飼おうかと思ってるの」とか細い声で彼女が言う。

「飼っても良いと思うけど、僕は世話なんて出来ないよ。それでも良いなら別に飼えばいいさ」

壊れた関係でもなかったのに、僕の一言は修復するような言葉の羅列に思えた。

それでも彼女は、華奢な肩を見せながら、犬か猫を飼うべきか悩んでいるようだった。

どっちにしても、ここでは僕みたいな奴は何も求めていない。そんなの知ったことじゃないし、きっと彼女も最終的に飼うことをしないだろう。

仮に飼ったとしても、それはそれで面白みがないから捨てるに決まってる。

「もしかして嫉妬する?」

「えっ!?何が?」

「だから、私が犬か猫を飼ったら、あなたは嫉妬するかしら?それともダンボールに入れて捨てちゃうかな。それは無いか」

「それは無いと思うよ。僕もどちらかと言うと。いや、もうこの話しはやめよう。きっと解決はしないだろう。そろそろ行くよ。時間も時間だから」そう言って、僕はワイシャツの袖に腕を通した。

「残念だわ。嫉妬する顔が見れると思ってたのに」彼女はそう言って、ベッドから立ち上がると、僕の着替える様子を見下ろした。

「嗚呼、これじゃあ、ワイシャツも着れないな。それにネクタイも絞めれない。そろそろ外してくれるかな?僕の首輪を」

僕のお願いに、彼女は口元に笑みを浮かべて高揚した表情になっていた。

そんな表情に、僕はワイシャツの襟を立て直した。きっと彼女は犬も猫も飼わないだろう。

そんなの必要ないと、思ったに違いない。何故なら、目の前の大型犬に満足してるから。

~おわり〜

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?