ベートーヴェン、ピアノソナタ第8番『悲愴』のフレーズ構造、第1楽章その2(mm.11–50)

(この記事の分析は音楽のフレーズ構造の4つのパターンに書いた考え方に基づいて行われています。)

(小節番号をm.1などと略して示します。範囲を示す時はmm.1–4などと略して表記します。)

Allegro molto e con brio

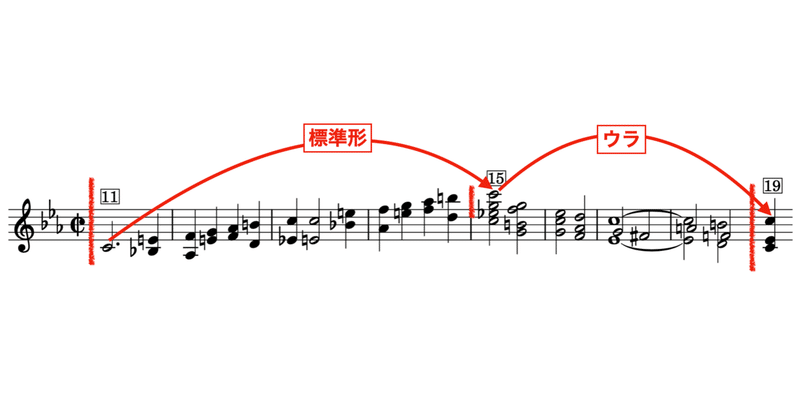

mm.11–26

m.11からm.18までの8小節は大雑把に1つの大きな2拍子とみなすことができます。

m.19の最初のC音は、ウラを取る形の最後の音です。つぎの譜例を見て下さい。m.19では、シンコペーションを使って前のフレーズ末尾と次のフレーズの開始を分離しています。

つまり、m.19の2つ目のC音は、小節の最初の音と同じような機能を持っています。

シンコペーションのこういう使用法は、ベートーヴェンでは頻繁に見られます。次の動画は第3楽章のロンド主題の後半部分です。m.12に注目して下さい。最初のC音が終わりの音、B♭が次のフレーズの開始になっています。

少し細部も見ておきましょう。m.11の強拍からm.13の強拍へのアーチが感じられます。冒頭のC音は直前の部分の終わりの音でもあります。もしもこのCを短く切っていれば、m.11から始まるフレーズの最初の音はそれより後の音ということになったでしょう。ここではこのC音が最初の音となりますので、直前のドミナントからの動きは、m.11から始まるフレーズ全体を導くように感じられるはずです。

m.11の最後の4分音符からの動きは、合流してm.13の強拍へと向かいます。この動きの骨組みは赤い矢印で示したウラを取る形です。ウラを取る形は次の図に示したような形ですから、もともと本体となる主要な拍節構造に合流するように重なっています。

m.13の最初のCは4分音符で終わっており、直後にシンコペーションの2分音符のC音が出ています。このため、最初のC音はm.12のウラを取る形の末尾の音となり、シンコペーションの2分音符はm.11の最初のC音と同じ役割、という風に分離した理解ができるようになります。

m.13のシンコペーションは不可欠というわけではありません。次の動画のようにすれば、ウラを取る形の末尾が出る位置から、新しい部分が開始することになります。これはm.11の冒頭と同じ形です。

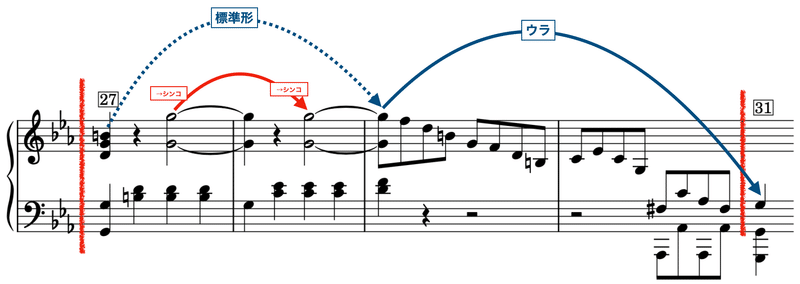

mm.27–34

mm.27–28のメロディーは遅れるタイプのシンコペーションです。点線で示した位置が本来の位置で、実線で書いたのがそれをズラした位置となります。このようにズラすことで、m.27の最初のシの音を、直前のフレーズの末尾の音として分離することができます。

ただし、タタータのリズムが常に遅れるタイプのシンコペーションであるわけではありません。これをウラシャの音をつないだものと解釈できる場合があるからです。目安としては、m.28の3つ目の4分音符で終わった感じがするならば遅れるタイプのシンコペーションであると判断できます。一方、m.29の最初に入って終わるように感じるならばウラシャであると判断できます。

mm.27–30をもっと大雑把に分析すると次のようになります。

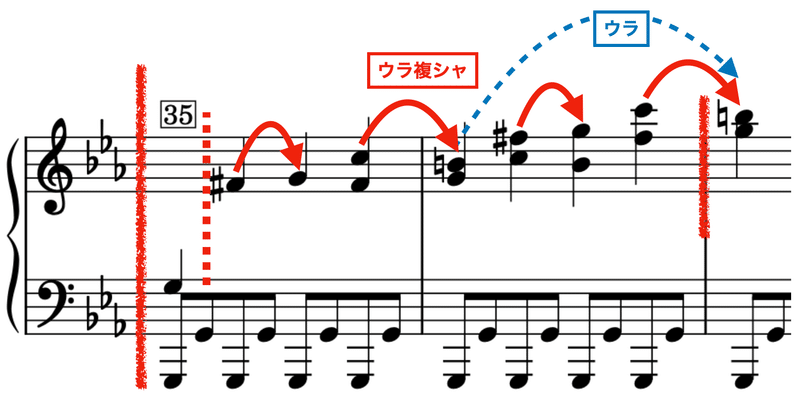

mm.35–50

大雑把に捉えると次の譜例のようにウラを取る形の連続になっています。

mm.35-36は細かく見るとウラ複シャとなっています。

m.37からm.39へのウラを取る形を感じるように解釈すると、先程ウラの連続として分析した部分は、1つのウラシャの形に再解釈されます。このように、ウラを取る形を連続させると、2つずつまとめてウラシャとして再解釈される場合が出てきます。

m.45からは半分の大きさになったウラシャが登場し、さらにm.49からはその半分になったウラシャが登場します。これをウラを取る形の連続として解釈することも可能です。

mm.11–50を振り返ると、ウラを取る形が徐々に小さくなっていくことが分かります。最初は8小節を大きな小節と見ての、ウラを取る形が出ていました。

次は4小節を大きな小節と見てのウラを取る形です。

m.35からは2小節を大きな小節とみなしてのウラを取る形です。

ここから先を私はウラシャとして解釈しましたが、どんどん細かくなっていくことが分かるでしょう。

このウラの連続、あるいはウラシャの連続は、細分化の末に消滅するのではなく、第2主題の冒頭を自然と導き出すことになります。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?