パラダイムシフトってなんやねん

パラダイムって言葉は聞いたことがあると思うんだけど、それがなんやねんとあまり考えないで使ってたりすることがあると思います。それで今回はパラダイムシフトについて私の知っていることを紹介してみますね。

noteを書くのは、初めてですが、何人かの方に後押しをしてもらって、少し自分が面白いと思っていることをなるべくわかりやすい言葉で書いてみようと思っています。

この言葉を使い始めた人はクーンという人です。めっちゃ簡単にいうと、「世界観」みたいなことに気づいた人なんです。彼はパラダイムを「選択・評価・批判を可能にする、お互いに絡み合った理論的・方法論的信念の暗黙的な一群の前提」と説明しています(久保田,2000)。

ビンの中に理論が収まるうちは累積的に科学は進歩していくのですが、それに治らない物が出てきた時に非連続的、革命的な変化が起きるそれをパラダイムシフトと名付けました。それまではずーっとビンの中で科学が発展すると思っていたとも言えます。でももう、無理ってなったらクーンさんは同時に別のパラダイムは自然科学では存在しないと言いました。

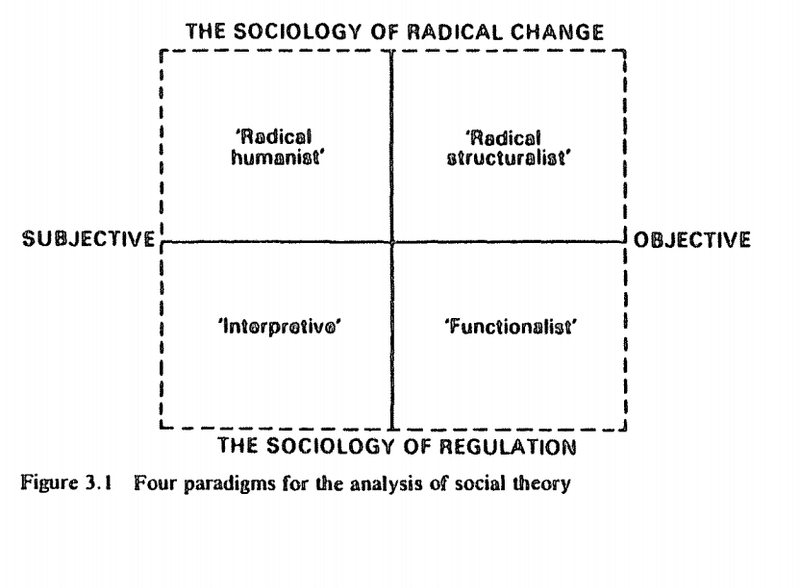

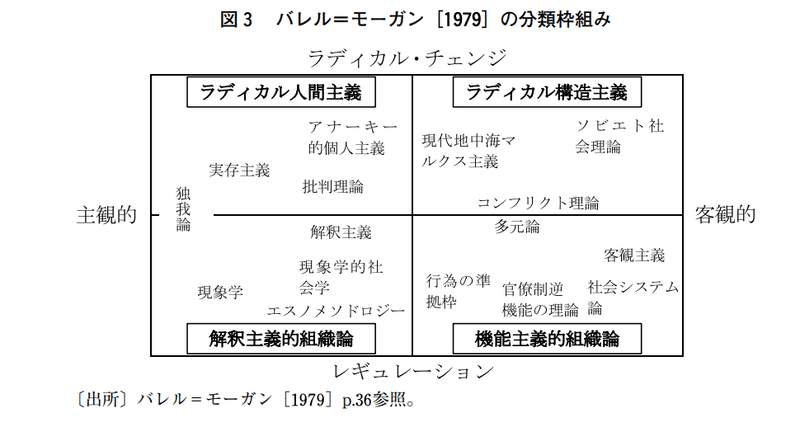

この科学の理論の話を社会科学に当てはめたのがバレルとモーガンさんで、これを使って組織論を分類しようとしました。自然科学と違って社会科学は同時期にさまざまなパラダイムが存在するよ、って言ったのです。

この図を廣田(2017)さんはこんな風に日本語で説明しています。教育社会学の成り立ちでいうと、下半分、実際の革命を起こすのではなくて中から仕組みを変えようとしているところだと言えるでしょう。

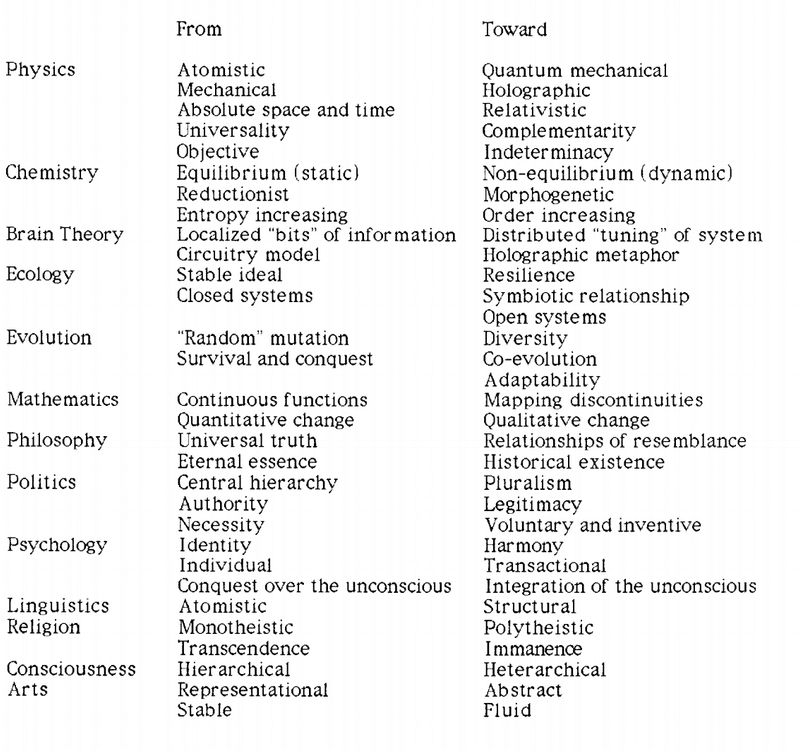

同じ1979年に今度はシュワルツさんとオギルビーさんが科学全般の発達についてパラダイムという言葉を用いて今までの理論とこれからの理論について分類したんです。Mathematics数学とPhilosopy哲学の間のところを見ると「Quantitatie change量的変化」と「Qualitative change質的変化」があったりするのがわかると思います。この辺りが構成主義パラダイムに結びつくと考えられます。

これも超簡単にザックリ言ってしまうと、

彼らは今までの理論は全部固定的で簡単でいくつかの変数の階層構造で説明可能っていう言わば機械論的世界観を持っていると説明しました。そして、これらかの理論の方は動的で複雑で相互作用している生態的世界観を持っているよね、と言ったんです。この辺りからパラダイムシフトっていうことが自然科学を超えて一般的に使われるようになってきました。

まあ、単純にいうとこれまでの機械論的世界観は工業社会向きであると言えますが、これがだんだんなんかうまく行かない、なんやら難しい、人間ってもっと複雑やん、社会ってもっと複雑やん、となってきたのです。1989年のインターネットの普及によって産業基盤社会から情報基盤社会に変化する過程でいろんなシステムがなんだか合わないし、説明できない事柄も出てきたし、なんか違う、あ、これパラダイムシフトが起きてるんちゃう?ということになってきたんです。

ちょうど、「水瓶座の時代」Age of Aquarius が意識されたの時期に重なります。パラダイムシフトってそんな時代の背景があるんですよね。それでこのような新しい準宗教をNew Ageって言ったりします。これはこれで面白いんだけどなんだかパラダイムシフトから話がずれちゃうからまた今度タロットの話と絡めてご紹介してみたいです。あ!パラダイムシフトはオカルト的なことと結びついているわけではありません。ただ、そんな時代背景がある中で議論され始めたことを指摘してみました。なんとなく皆さんもヒッピー文化などが既存のかっちりした欧米文化に反発して出てきたことはご存知なのではないでしょうか。カウンターカルチャーの出現です。その流れで、なんだか大きなうねりが来た〜〜〜っていうのが1960年くらいで、そこから1980年代にかけてぐわーっと盛り上がったと言えます。

1989年、ベルリンの壁崩壊と子どもの権利条約ができたこともなんだか象徴的ですね。

その後はこのパラダイムシフトという言葉は普通に定着し、もっといろんなパラダイムあるよね、ということになってきました。またパラダイムという用語もさまざまなレベルで、そして異なった意味を持って使われるようになってきたと思われます。

こうして俯瞰して考えてみますと、パラダイムシフトは現在では色々なご意見、考え方がある、ってことで落ち着いているとも言えます。丁度1980年代に多文化主義が花盛りになり、それが衰退してきている(あるいは様相を変えている)こととも付合しているのかな。

1990年代に入り、多文化主義もパラダイムシフト論争も徐々にネオリベラリズムの波に呑み込まれていきます。そしてそれから30年たった今、社会はどこに向かうのか要チェックな時代となりました。これはえらい学者が考えてみんなを導くのではなくて現代の名も無い我々も考えていくべきだと私は思います。

ところで、あなたの中のパラダイムシフトって何かありますか?

私の場合のパラダイムシフトはニューヨーク州に家族で住んだことかな、って思います。日本パラダイムからグローバルパラダイム、なかなか辛くて面白かったです。この苦しいけど楽しい感じはパラダイムシフトの醍醐味ではないかしら。そう、痛みを伴う楽しさ、これを私はブルーチーズの美味しさと呼んでいます(笑)が、これがわかる人にはわかるけれど、わからない人にはわからない、ってことはあるかも知れません。

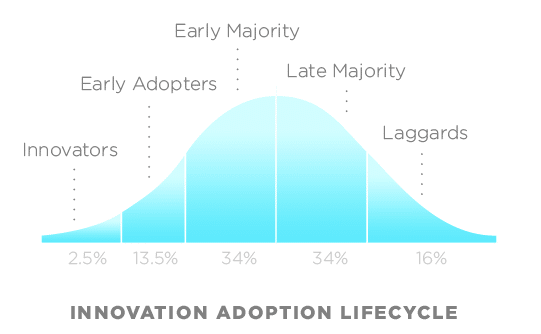

変化を嫌うのが人間(生物)の習い性ですが、万物は流転しますし、永遠に変化しない物がないというのは宇宙の法則と言えます。このあたりの変化の波の乗り方は個人差があるでしょう。ファーストペンギン、アーリーアダプター、レイトマジョリティ、など議論もされていますね。

Erik Ralston (2020) The First Penguin & The Last Shark https://medium.com/the-innovation/the-first-penguin-the-last-shark-13639f52f72d より図だけ拝借しました。

皆さんはどこのあたりが好きでしょうか?私はいちびりなのでイノベーターに興味がありますね。

今回、少し触れた構成主義パラダイム、多文化主義については、学術的な触れ方ではなくご紹介程度に留まっています。もしご興味のあるかたがいらしたら、いつか一緒に学べたら嬉しいです。

それではまた!

参考文献

Burrel, & Morgan. (1979). Sociological Paradigms and Organisational AIlalysis. Athenaeum Press Ltd,. http://www.ashgate.com

Khun, T. (1962). The structure of scientifi revolutions. The Un. of Chicago Press,.

Peter Schwartz, B., & Ogilvy, J. (1979). PARADIGM: CHANGING PATTERNS OF THOUGHT AND BELIEF Analytical Report Values and Lifestyles Program. Analytical Report Values and Lifestyles Program.

久保田 (2000). 構成主義パラダイムと学習環境デザイン. 関西大学出版部.

廣田. (2017). 多様な観点から提出された 各種組織論についての分類枠組み 廣 田 俊 郎. 關西大學商學論集, 62(3), 99–120.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?