#会社法note よくわからない事業譲渡の話

#会社法note

会社法については、多少のまとまったレジュメを作ってきました。

そろそろ、民法改正・令和元年会社法改正・近時の裁判例を反映しないといけないので、少しずつアップデートしていきたいです。なお、司法試験的な論点はPDFに記載し、本noteではエッセンスや実務的な部分を記載します。

1 はじめに

M&Aの中でも、「事業譲渡」は頻繁に用いられるスキームです。

大企業のみならず、中小企業においても、「取得したい資産や従業員、取引先との契約を選別できた」「簿外債務の引継ぎや想定外のリスクを回避できた」との理由で選択することが多いとされており、M&Aのリスクをコントロールするための重要なスキームです(中小企業白書2018年版・リンク。文末脚注*1)。

しかし、実際のところ「事業譲渡」って何なのでしょうか。

たとえば、①事業用土地を処分することと、②事業譲渡の違いはどこにあるのでしょうか。下記の会社法467条の文言だけをみても、まったく分かりませんよね。

そこで、今回は、SONYの事例を参考に、事業譲渡について検討します。

なお、事業譲渡のメリット・デメリット等については、既に多くのコンサルタントや士業の方が記述しておりますので、法律論にスポットをあてて記載します。

【条文】会社法467条(事業譲渡等の承認等)

1 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。

一 事業の全部の譲渡

二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)

~略~

2 事業譲渡と重要な財産の処分の違い

■1 取締役会と株主総会のどちらで決めるか

会社法には、「重要な財産の処分」という制度があります(会社法362条4項1号)。「重要な財産の処分」については、その業務執行の方針決定を、取締役会でしなければなりません。一方、「事業譲渡」については、株主総会の特別決議まで必要になります(467条1項)。

取締役会だけでできるのか、株主総会決議まで必要かという差異は、(会社の規模にもよりますが)非常に重要です。

さらに、事業譲渡であるにもかかわらず、株主総会決議を経なかった場合には、より深刻な問題が生じかねません(後述5)

■2 身近な例から考えてみる

2014年、SONYは「VAIO」のブランド名で知られるPC事業を切り離しました。この事例を参考に、「重要な財産の処分」と「事業譲渡」の違いを考えてみたいと思います。

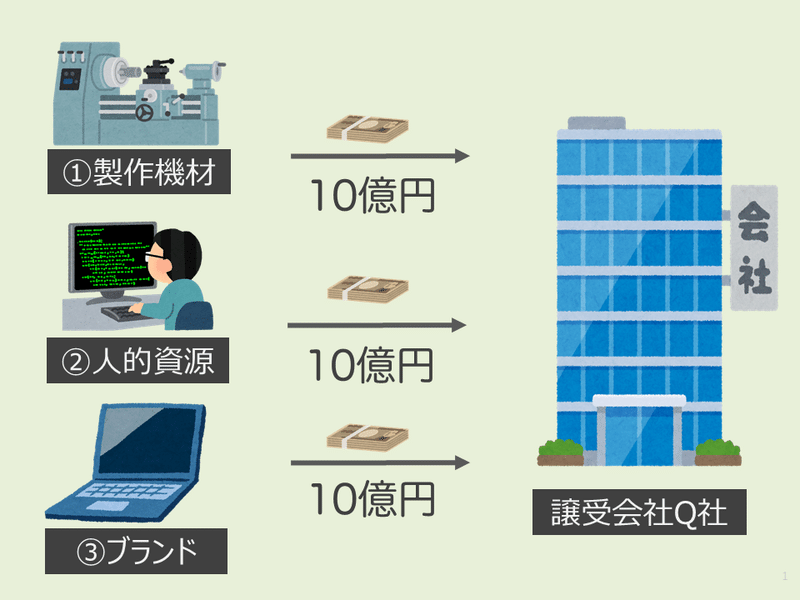

たとえば、上記図で、譲渡会社が、①製作機材(10億円)、②人的資源(10億円)又は③VAIOブランド(10億円)を譲渡したとします。

しかし、その譲渡が個別になされる限り、それらは「重要な財産の処分」に過ぎません。たとえば、有名なブランド名(商標)だけ10億円で譲り受けたとしても、譲受会社としてはすぐにPC事業を始められません。これは、「重要な財産の処分」に過ぎないのです。

しかし、上記①②③がまとめて譲渡されるとどうでしょうか。

この場合には、譲受会社としては、すぐにPC事業を開始できます。

そのため、単なる個々の財産の総和以上の価値、つまり30億円(①②③の合計)+αが、譲渡会社から、譲受会社に移動しているということになります。これが事業譲渡なのです。

このように、事業譲渡は、譲渡会社の統治構造・収益構造に重大な変更を生じさせる取引なのです。VAIOが「SONY」でなくなることが、(プラスかマイナスはともかく)会社に影響を与えることは明らかです。そこで、取締役会決議では足りず(362条4項1号参照)、株主総会特別決議まで必要になるのです(467条1項)。

■2 実際のSONYのスキーム

マスコミ報道では「SONYがPC事業を譲渡した」等、さも事業譲渡がされたかのような記載があります(上記でも説明の便宜のため、SONYが事業譲渡をしたと仮定しています。)。

しかし、SONYが実際にとったスキームは、SONYのPC事業を、別会社であるVJ株式会社(吸収分割後にVAIO株式会社へと商号変更)に対して、会社分割(簡易分割)の方法で移転させるというものです。

「事業譲渡」と「会社分割」は、どちらも、ある事業を別会社に移すという点で共通していますが、①必要となる手続、②効果、③税務上の扱いについて大きな違いがあります。

【プレスリリース】

PC事業の譲渡にともなうソニー株式会社からVJ株式会社への会社分割(簡易分割)に関するお知らせ(PDF)

3 判例の事業譲渡の定義は?

■1 判例の定義(読み飛ばしてください)

【判例】最判昭和40/9/22

判旨「商法245条1項1号によつて特別決議を経ることを必要とする営業の譲渡とは、同法24条以下にいう営業の譲渡と同一意義であつて、営業そのものの全部または重要な一部を譲渡すること、詳言すれば、①一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先関係等の経済的価値のある事実関係を含む。)の全部または重要な一部を譲渡し、これによつて、②譲渡会社がその財産によつて営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、③譲渡会社がその譲渡の限度に応じ法律上当然に同法25条に定める競業避止義務を負う結果を伴うものをいうものと解するのが相当である。」

■2 事業譲渡の定義は「よくわからない概念」だ

【文献】田中亘「競業避止義務は事業の譲渡の要件か」東京大学法科大学院ローレビュー5号310頁

「すでに学説上も指摘されているように、『有機的一体として機能する財産』とは、『よくわからない概念』であり、その言葉で想定される内容は、論者によって必ずしも同じではない。抽象的には、営業の目的のために組織化されているため、『それを構成する個々的財産の価値の総和よりも高い価値を有するもの』がそれに当たる、といわれている。この指摘を文字どおりとると、本判決(*最判昭和40/9/22)の事例のような、物的資産のみの譲渡であり、製造・販売等のノウハウや人的要素(得意先・仕入先あるいは従業員)の移転を何ら伴わないものであっても、『有機的一体といて機能する財産』の譲渡といえる可能性があろう。土地・建物と機械器具一式で構成される工場は、これを利用して事業をすれば、個々の財産をばらばらに売るよりも高い価値を生む可能性があるからである」

このように「有機的一体として機能する財産」とは、「よくわからない概念」なのです。それでも、誤解を恐れずに説明すると、「個々の財産の移転が、個々の財産の価値の総和よりも高い価値を有することを評価できる」場合といえます。つまり、単にばらばらの財産の寄せ集めではなく、プラスαがあるときに、「有機的一体」と評価できるといえます。

※ 事業譲渡の他の要件(②③)については、PDFをご参照ください。

4 事業譲渡に該当する場合の手続き

事業譲渡をする場合の手続きを簡単に述べると、例えば、

・NDAや基本合意契約を締結する

・デューデリジェンス(DD)の実施

・取締役会で事業譲渡の承認を経る(362条1項柱書、同1号)

・事業譲渡契約を締結する

・株主への通知公告を行う

・株主総会の特別決議を経る

等の流れになります。

5 株主総会決議を欠いた場合の効力

1 絶対的無効という強い効果

【判例】最判昭和61年9月11日

判旨「本件営業譲渡契約については事前又は事後においても右の株主総会による承認の手続をしていないというのであるから、これによつても、本件営業譲渡契約は無効であるというべきである。そして、営業譲渡が譲渡会社の株主総会による承認の手続をしないことによつて無効である場合、譲渡会社、譲渡会社の株主・債権者等の会社の利害関係人のほか、譲受会社もまた右の無効を主張することができるものと解するのが相当である。けだし、譲渡会社ないしその利害関係人のみが右の無効を主張することができ、譲受会社がこれを主張することができないとすると、譲受会社は、譲渡会社ないしその利害関係人が無効を主張するまで営業譲渡を有効なものと扱うことを余儀なくされるなど著しく不安定な立場におかれることになるからである。したがつて、譲受会社である上告会社は、特段の事情のない限り、本件営業譲渡契約について右の無効をいつでも主張することができるものというべきである(続く)。

絶対です。

株主総会決議を欠いた事業譲渡は、取引の相手方の善意悪意を問わず無効です。裏から言い直すと、「株主総会決議がない限り有効になることはない」ということです。

この無効は、いつでも、だれでも、いつまでも無効主張できます。

そのため、「事業譲渡」に該当する可能性があるにもかかわらず、「重要な財産の処分」に過ぎないだろうと過小評価することには慎重であるべきです。

なお、この判例には続きがあります。

(続き)

「3 ~略~ 原審の確定した事実関係によれば、被上告会社(※譲渡会社)は本件営業譲渡契約に基づく債務をすべて履行ずみであり、他方上告会社(※譲受会社)は右の履行について苦情を申し出たことがなく、また、上告会社(※譲受会社)は、本件営業譲渡契約が有効であることを前提に、被上告会社(※譲渡会社)に対し本件営業譲渡契約に基づく自己の債務を承認し、その履行として譲渡代金の一部を弁済し、かつ、譲り受けた製品・原材料等を販売又は消費し、しかも、上告会社(※譲受会社)は、原始定款に所定事項の記載がないことを理由とする無効事由については契約後約9年、株主総会の承認手続を経由していないことを理由とする無効事由については契約後約20年を経て、初めて主張するに至つたものであり、両会社の株主・債権者等の会社の利害関係人が右の理由に基づき本件営業譲渡契約が無効であるなどとして問題にしたことは全くなかつた、というのであるから、上告会社(※譲受会社)が本件営業譲渡契約について商法一六八条一項六号又は二四五条一項一号の規定違反を理由にその無効を主張することは、法が本来予定した上告会社又は被上告会社(※譲渡会社)の株主・債権者等の利害関係人の利益を保護するという意図に基づいたものとは認められず、右違反に藉口して、専ら、既に遅滞に陥つた本件営業譲渡契約に基づく自己の残債務の履行を拒むためのものであると認められ、信義則に反し許されないものといわなければならない。したがつて、上告会社(※譲受会社)が本件営業譲渡契約について商法の右各規定の違反を理由として無効を主張することは、これを許さない特段の事情があるというべきである。」

上記のとおり、この判例には、

①無効の主張時期(契約後20年間を経てはじめて主張した)

②両会社の株主・会社債権者等の利害関係人が無効を問題にしたことが全くなかった

との事情がありました。そこで、無効はであるものの、譲受会社から無効を主張することが禁じられる「特段の事情」があるとしました。ただ、私見ですが、極めて例外的な事例だと思います。

6 まとめ

私は、学生の方に対して、事業譲渡を、わかりやすく、ひとまず「"超"重要な財産の処分」と説明しています。その上で、簡易の事業譲渡(467条1項2号かっこ書)や、重要な子会社の株式の譲渡(467条1項2号の2)等の制度を説明します。

本稿では、「重要な一部」の判断基準(質的側面と量的側面)の議論は省略しましたが、事業譲渡の認定は、やはり「よくわからない」難しい問題です。

執筆者:

STORIA法律事務所

弁護士 菱田昌義(hishida@storialaw.jp)

個人サイト:https://www.hi-masayoshi.com/

所属事務所:https://storialaw.jp/lawyer/3738

※ 執筆者個人の見解であり、所属事務所・所属大学等とは無関係です。

7 補遺・脚注

■1 令和元年会社法改正、民法改正の影響

(1)令和元年会社法改正の影響はないと思われます。

(2)民法改正(債権法改正)では、①債権譲渡、②債務引受、③契約上の地位の移転が改正されていることに留意が必要です。会社法上の「事業譲渡」の議論とは直接関係はありませんが、事業譲渡契約の個別条項に影響が生じる可能性があります(藤原総一朗ほか「債権法改正による事業譲渡・会社分割の実務への影響」商事法務2158号・22頁など)。

(3)平成26年会社法改正では、「重要な子会社の株式の譲渡」(467条1項2号の2)や「詐害的事業譲渡への規制」(23条の2第1項)等の制度ができました。

■2 脚注

*1 労働法の観点から

中小企業白書の「取得したい資産や従業員、取引先との契約を選別できた」との部分です。たしかに、事業譲渡は、特定承継であり、譲渡元A社と譲渡先B社の個別合意で移転内容が決まります(事業譲渡契約書で何を譲渡すると合意するのかで決まります)。そのため、「承継したい従業員を選別」することができます。しかし、後述Bのとおり注意が必要です。なお、「合併」は包括承継ですので、労働者の選別はできません。

A 労働者を承継させる場合

譲渡元A社から、譲渡先B社に、労働者Xを移転させるとします。

移転の効力は、譲渡元A社と譲渡先B社が事業譲渡契約書で定めるだけでは発生せず、労働者Xの同意が必要です(民法625条1項)。労働者Xが拒否すれば譲渡元A社に残ることができます。

なお、承継には、①労働契約をそのまま承継する方法のほかにも、②譲渡元A社を退職し譲渡先B社に採用される方法、③譲渡元A社から譲渡先B社に転籍する方法があります。

B 労働者を移転させない場合

反対に、譲渡元A社と譲渡先B社が事業譲渡契約書で、労働者Xの移転の合意をしなければ、労働者Xが移転したいと述べても、移転できません。

しかし、例外的に、たとえば、労働組合に属する労働者Xだけを恣意的に排除した等の特別な事情がある場合には、別途、不法行為となる可能性があります。さらに、雇用契約の承継まで認めた裁判例もあります(東京高判平成14年2月27日労働判例824号17頁など)。

なお、厚労省は、事業譲渡や合併時の労働契約の移転の手続き等について「事業譲渡等指針」(平成28年厚生労働省告示第318号)を定めています(リンク)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?