コンパスで刻んだ呪いと誓いのアイノカケラ

その日の夕食はカレーで、食後には藍色の器にこんもりと盛られたイチゴが出てきた。

ひとつひとつ丁寧にヘタが取られたその赤い宝石は、じゅわっとみずみずしい春の味がした。

口いっぱいにそれをほおばりながら、「家庭訪問のお知らせ」を渡し忘れていることに気がついて二階の自室へと取りに向かう。

階段を三段昇ったところで、母の声がした。

「あんな、大事な話あるねん。」

ーーー来た、と思った。

「家庭訪問のお知らせ」を取りにいくことよりも明らかに重要なことを、今から告げられるということが分かった。

あざやかな春に彩られた、あの食卓で。

・・・憶えているのは、

テレビを消した母が鋭く息を吐いて開口一番に家を出ると言ったこと。

わたしと弟はこの家で父と暮らすことが既に決まっていたこと。

父がわたしたちの前で初めて泣いたこと。

母が祖母に電話をかけていたこと。

その様子を父に肩を抱かれながら見ていたこと。

ぬるくなったイチゴは、それでもじゅわっとみずみずしかったこと。

父と母が離婚した。

中学2年生になったばかりの、4月のことだった。

きっとそうだろうと気づいていることは、それが「想像で終わる」と「実際に起こる」とで最後におおきな差分が生まれるものだ。

夜中に何度もリビングで言い争う声。

頻繁に2人だけで出かけてゆく姿。

わたしは、昔からやけに勘のいい子どもだった。

その日の夕方は弟と一緒にリビングに並んで昼寝をしていて、父と母が交わし始めた短い言葉のやりとりでわたしだけ目が覚めた。

「買い物、行くけど」

「分かった」

「一緒に来てくれへん?」

「・・・なんで」

「今、話しといたほうがいいやろ」

わたしはまた瞼を閉じて、隣で眠る弟のおでこにこつんと寄り添い、そうっと熱っぽい手を握った。この子はいつだって体温が高い。

そして、祈った。

仲よく並んで手を繋いで眠る子どもたちを見て、愛らしいと思ってくれますように。

思い留まるきっかけになればいいと思ったのだ。

この姿が、わたしたちの存在が。

今だけでも接着剤になりますように、と。

修復が不可能ならば、せめてもの応急処置に。

そして今日が明日になり、明日が明後日になり、明後日の先はもっとずっと未来に先延ばしできるのではないかと、そう信じていた。

だから、そこから会話もなく2人の足音が遠ざかり玄関の扉が閉まる音が聴こえるまで、眠ったふりをしてただただ、祈った。

13歳に唯一できた、渾身の、演出をして。

驚かなかったのは、そのせいだった。

来た、と思ったこと。

階段を降りる前に、ふかく息を吐いたこと。

踵を返した脚先が、震えたこと。

「気づいていた」と「知らなかった」では、果たしてどちらの方が哀しいのだろう。

罪悪感で、隣に座る弟の顔がよく見れなかった。

ぼろぼろと涙をこぼしながら静かにイチゴを食べ続けている彼は、昔からずっと父親よりも母親のほうが好きだったから。

そうして藍色の器の底が見えたあと、「家庭訪問のお知らせ」をようやく渡して、ゴールデンウィークの前に母がいなくなることを確認した。

「4月中に、来てもらわなあかんな」

そのつぶやきだけが、しずかな食卓に浮かんでは行く末を失って消えてゆく。

眠る前、日記をつけることが日課だったわたしはその夜も勉強机に座って、

そのまま、コンパスをにぎった。

10万以上したんだから大事にしなさいと言われたアンティークの机。小花模様の取手に合わせて母が繕ってくれた棚のカーテン。

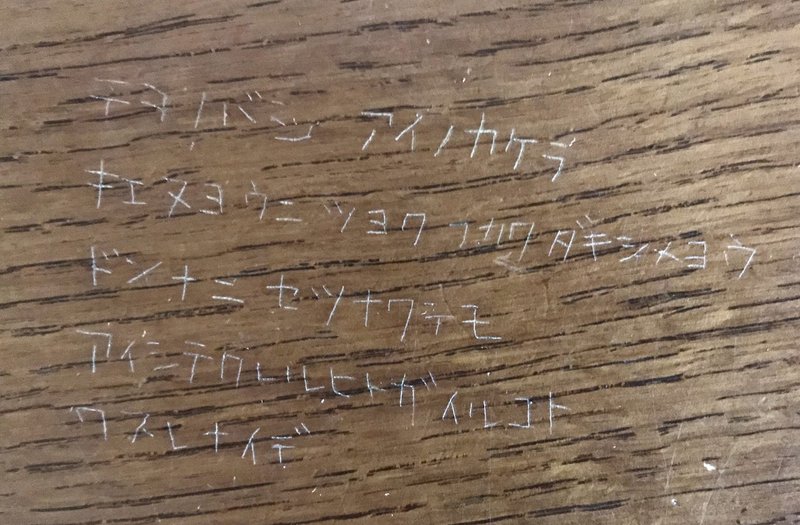

テヲノバシ アイノカケラ

キエヌヨウニ ツヨクフカク ダキシメヨウ

ドンナニ セツナクテモ

アイシテクレルヒトガイルコト ワスレナイデ

まるでそうすることが至極当たり前かのように。

その歌詞を、ゆっくりと机の隅に彫った。

どれだけ手を伸ばしても、最後には残酷なほど呆気なく離されてしまったこと。

けれど空いたその手が掴んだ熱っぽいちいさな手だけは、生涯守り抜くと決めたこと。

呪いと、誓いを、刻み込んだ。

永遠に、忘れないように。

もう二度と、思い出さなくてもいいように。

それからゴールデンウィークはあっという間にやってきて、お昼過ぎの玄関でぼんやりと母の姿を見送って、何かを消すようにまた昼寝をして、

そして、15年が経っていた。

高校生活にも慣れてきた頃、母が暮らすマンションにひとりで呼ばれ、当時の真相と数年前に再婚していたことを同時に告げられた。

「あの子には、まだ言わんとって。」

そのつぶやきの行く末は、見慣れないマグカップが並んだ食卓でわたしへと託された。

息子は父親よりも自分のほうが好きだということを、そして娘は自分よりも父親のほうが好きらしいということを、知っていたのだろう。

娘はもう大丈夫で、息子はまだ大丈夫じゃない。

共に暮らした十数年と離れて過ごしたこの数年を合わせて、母が出した答えだった。

長年の荷物をひとつ下ろした母は何度も泣いて、わたしは一度も泣けなかった。

手離した側が泣くのは、ずるいと思った。

手離さなければいけないつらさを永遠に知り得ないのも、ひどくせつないと思った。

今月、わたしは29歳になった。

弟は未だにそのふたつを知らないままだ。

30代を前にして「20代にやっておくべきこと」といった類の本を幾つか読むと、そこには過去の嫌な記憶から卒業しよう、などといった文章がずらりと並んでいる。

これは過去の呪縛なのだろうか

いい歳してと言われるだろうか

傷はいつ瘡蓋に変わったのだろうか

刻まれた、13歳の春の記憶。

離された片手で握り締めた、手のちいささ。

ほんとうは、

29にもなってこれを書いていることが怖い

もしも本人に届いたらどうしようと思う

母から好かれる娘でいたい

母を悲しませるようなことはしたくない

けれど、

同じくらいこれを遺したかった

ずっと本当のことを知ってほしかった

わたしだって、分かっている。

赦せない自分のことが、赦せない。

赦してしまった自分のことが、赦せなくなる。

15年経っても、何年経っても、

ずっとこの渦に飲み込まれているのだ。

いつか、母は言った。

「自分をしあわせにできないひとは、誰かをしあわせにできないの。あの時のわたしでは、あなたたちをしあわせにはできなかったの。」

今、やさしいパートナーと犬に囲まれた母はとてもしあわせそうに笑っている。

「必死で頑張りなさい」「全力でやりなさい」

自分にも夫にも子どもにも完璧を求め続けて、あんなに刺々しかったひとが。

「適当に生きるんやで」「休憩したらええよ」

こんなに穏やかな顔をするようになったのか、とそれは驚いてしまうほどに。

ひとつだけ、ずっと不思議だった。

母はどうしてあの日の夕食を、わざわざカレーにしたのだろうか。

わたしも弟もだいすきだった家庭の味。

お母さんのカレーが、いちばん美味しかった。

箱の裏側の説明書きを読まずにカレーを作れるようになって、ふと気づいたことがある。

ーーきっと、母は。

あえてカレーを選んだ訳ではなく、こうして何も考えずとも味が変わらないほど作り慣れたものしか、作れなかったのではないだろうか。

野菜を切って、お肉を炒めて、ことこと煮込んで、灰汁を取って、鍋をゆっくりと混ぜながら。

頭とこころがばらばらになりそうな状態で、

それでも手だけは無意識に動き続けて、

刻一刻と迫るその夜のことを、伝えるべき言葉を、ずっと考えていたのではないだろか。

呪いと誓いを刻み込んだ、アイノカケラ。

あの時突き刺された痛みは、哀しみは、

わざわざ思い出す必要がないくらいに、たったの一度も忘れたことはないけれど。

それでも、わたしは。

黙ってひとりでカレーを作った母の背中を。

イチゴのヘタをすべて取り除いた母の完璧さを。

どうしたって、憎むことなどできなかった。

そのことだけが、13歳の春も、29歳の秋も

ずっと変わらない事実なのだった。

価値を感じてくださったら大変嬉しいです。お気持ちを糧に、たいせつに使わせていただきます。