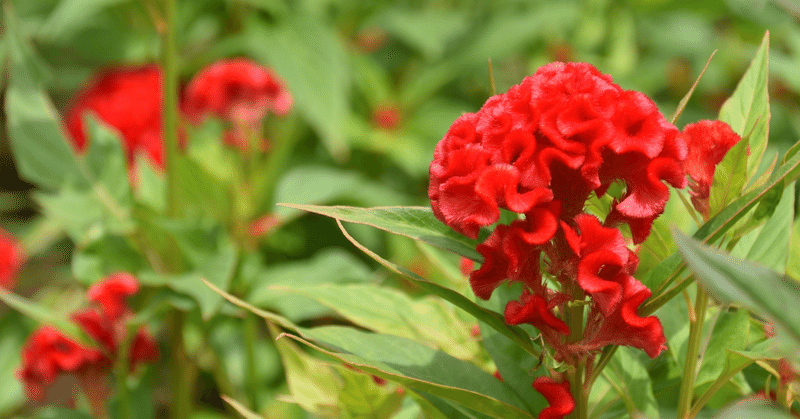

ひと恋ふる心はいつもあやふくて闇をねぢ込む鶏頭のひだ 楠誓英『薄明穹』

誰かを求める心は私自身が揺らいでしまって、在りたい自分で無くしてしまうかもしれない。そんなあやうさは怖れとなって、闇を生み出す。闇は、光と常に対比するものであるから、人を恋うだけ強くなる闇を鶏頭のひだに隠す。そして、「ねぢ込む」という強い語には怖れの深さ、否定の強さを感じ取る。

この歌の収められている『薄明穹』には次のような歌もある。

ひかがみに淡き闇ため立つたまま眠れる少年こずゑとなりて

吊革に青年の疲労つるされて時折見ゆる腋窩のかげり

他に眼窩なども出てきて、身体のくぼみが詠まれる。いつも目に触れるわけではないところ、言ってみれば身体の暗部に焦点があたる。

暗部を見るということについては、

取り出した佐美雄の歌集なかは無くさびしい闇をたたへたる函 『禽眼圖』

なども思い出した。

光を詠んでも、暗部を詠んでも、読者はどちらも感じ取るだろう。ただ瞬時に浮かぶのはやはり言葉に書かれた側だから、その印象は文字になっているほうに大きく振れる。

どちらを描くかということについて、楠さんはぶれの少ない作者だと思う。

歩道橋も橋とおもへば階段(きざはし)に川面のひかり揺らぎはじめる

ぬいだシャツで胸をふくきみ遠ければ海境(うなさか)にたつ檣(ほばしら)となる

うすく濃くかげの重なる林にて樹になる前の亡兄(あに)にあひたり

「彼岸と此岸、そのあわい」「生者と死者」、ぶれなさということで言えば詠もうとしているテーマも一貫している。

歩道橋の歌は異界のとびらが開く瞬間を捉えたようでぞくっとする。何かを渡るという行為に彼岸を想起させ、にわかに無かったはずの川がひかりとして現れる。亡兄(あに)もいる彼岸をこちらの世界同様に近しく感じているのだろう。次の歌にあるように、やはり光と影をにじませながら。

生と死に惹かれ在ることの苦しさを春の嵐に鉄塔はたつ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?