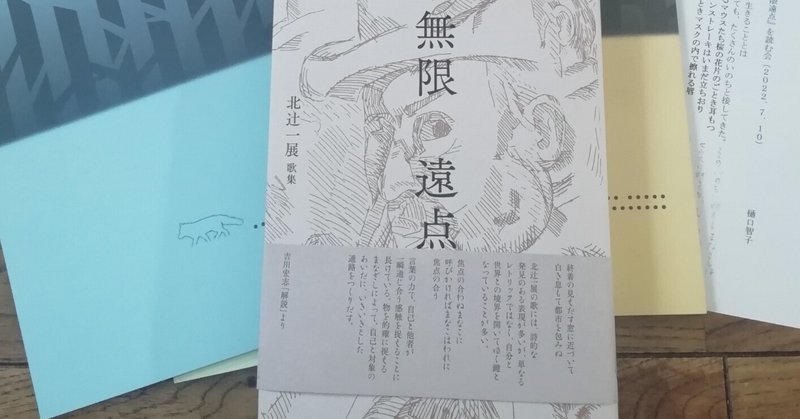

『無限遠点』を読む会

北辻一展さんの『無限遠点』を読む会がありました。

私のレジュメと読み原稿を公開、さらに感想のおまけつきでお届けします。長いです。

北辻一展歌集『無限遠点』を読む会(2022.7.10) 樋口智子

〈テーマ〉いのち、家族、生きることとは

〇研究者としても医師としても、たくさんのいのちと接してきた。

マウスに対しても、また医学のために貢献してきた標本や模型にも、そして目の前の患者に対しても、変わらない眼差しを向けている。

ケージの隅でかたまりて寝るマウスたち桜の花片のごとき耳もつ

原爆の火に半身を失いしキュンストレーキはいまだ立ちおり

寄り添いの言葉を選りて話すときマスクの内で擦れる唇

〇家族、表現者としての父

それぞれの関係性が見えるが、特に表現者としての父が重石になっている。祖父、祖母、母の出て来る歌も良い

祖父の余命を思いて破るカレンダーは数字を隠しながら丸まる

おまえのは趣味だろうがと前置きし父は語りぬ芸術論を

〈特徴1〉作者の思索をたどる歌集

主観としてた立ちあがるまでの思考の揺らぎ、そういう微細なものを連作全体で味わうのがこの歌集を読む醍醐味だと思う。

付箋のついた、いわゆる秀歌だけを取り上げて並べたときに、何か違和感があった。読んでいるとき揺蕩うような感覚があったのに、選をして部分的に取り出すとその良さが消えてしまう。なぜかと考えたときに、そもそも私とは連作の作り方が違うのではないかと思った。自分はいくつか柱になる歌を立てて、そこを補強するような構成になっていることが多い。北辻さんの場合は色の濃淡で表現するような作り方なのではないか。

それゆえ、一首だけ取り出して見ていくとこぼれてしまうものがある。

たとえば「青年」の連作(p.108-117)

少年天使像つくらんとする父のためわれの背中を見せしあの頃

遠い目をもつ青年の半身は卓に置かれぬ灯台のごとく

「風景の折り目」の連作(p.126-135)

母に似し彫像のうなじ見るときに私の影を肩に乗せたり

いずれも秀歌として選ぶならこれらの歌になるが、その前後や連作全体で表現される関係性がある。

「青年」の連作より。父は表現者として厳しい先輩だが、たくさんの「人」を生み出した父に対する信頼は絶対で、その父が生み出した「青年」の像には兄のような親しみを持っている。そのような関係性を色を重ねるように詠んでいる。

「風景の折り目」の連作は、実家に帰省して、また一人の家に戻ってくるという流れのなかで詠まれているのだが、引用歌の前に〈抽斗に乳首のごときつまみありその影ながく床へと垂れる〉という歌があり、この一首全体が「たらちね」を呼び起こして、引用の母の歌へと繋がっていく。母を思い出して、少し甘えているようなそんな健気さを感じる。

また、モノローグが意外に少ない。

学生のわれはもう遠い日なのだとやさしく揺れる煙突の蔦 「ひとつの窓」

生きるとはなにか死ぬとは ハンドソープがわが手に吐きし白きたましい 「人生の梯子」

最初の連作と最後の連作から引く。「ひとつの窓」には〈研究を続けるべきか 新雪のところどころが夕陽にそまる」という歌もあり、自分の立場を明確にしている。最後の連作のほうは、総まとめになっており、この次の歌(歌集末尾の歌)〈寄り添いの言葉を選りて話すときマスクの内で擦れる唇〉の真摯さに繋がってゆく。

モノローグの少なさによる効果を考えてみる。自分を淡くすることで相対的に世界の茫漠とした感じが出ている。その世界と繋がることで(社会的にというよりも、思索するという行為によって)自分という存在が逆照射されていると感じる。思索の手段、あるいは世界と自分を媒介する手段として「見る」という行為があり、風景だけでなく標本や文献などを見ているときも、その歴史に繋がることにより、自分の内側にも奥行きが生まれているようだ。「考え続ける」姿勢に真摯さを感じ、生きることは哲学なのだと思わされる。

〈特徴2〉身体感覚からつかむ表現

会える日を告げえざるときはつ夏の立葵のごと喉(のみど)は伸びる

喉元を塞ぐのは言葉や思いであるはずだが、立葵を据えたことで、その苦しさに甘さがともなう。

母親の声に似ているわがくしゃみ身体のなかに母いるごとし

入れ子のようになっている。誰かのなかに自分や他の誰かを見ることは多いが(たとえば、子供の口癖に自分を見たり)、自分の内から出るというのは珍しい気がした。

〈特徴3〉月への親しみ

月の歌が多い。見落としもあるかもしれないが13首?あった。月は環境が変わって他の土地に行っても、変わらない姿を見せてくれる。引越しの時、大切な人との別れ、仕事の合間、折々に寄り添ってくれる存在として描かれている。

売る本を詰めた袋の隙間よりボルヘス老に月夜を見せる

側溝に百円玉が光りおり今宵見えない月の代わりに

今宵は月と対話する人多からん手元の白湯は月の味して

***************************

おまけ

他のパネリストの発言で、印象に残ったこと。

棚木恒寿さん

私がモノローグとして挙げた〈学生のわれはもう遠い日なのだとやさしく揺れる煙突の蔦〉について、「〈・・・・遠い日なのだと〉の〈と〉によって、ダイアローグになっているのではないか」という発言。この歌集は対話の歌集でもあると思ったので、なるほどと思ったのと、私はもう少し助詞に目を配ったほうが良いなと反省した。

楠誓英さん

「対象や景を自分に取り入れるような、あざとさがない」という発言。知識に裏打ちされた語彙が嫌味なく自然に使われていて、私もそこは美質だと思った。

また「自分は父の「作品」であるという感覚があるのではないか」という楠さんの発言に、松村正直さんが「そうは思ってもなかなか言えない」と仰っていて、確かに・・となった。しかし、なんとなくだが、全体を通して父への葛藤は少なく思うので、周りが思うほど辛い感覚ではないのかも?とも思う。それが良いかどうかは別として。

平出奔さん

特に最初の連作「ひとつの窓」などについて、「大きな空間と私の小ささという対比を巻頭で印象づける。」こういう作り方について「パーソナルな部分に踏み込まなくてもいい作り方」とも仰っていて、ふむふむと思った。

〈ひとがひとを許しゆく日々やわらかく海を離れるカーブのごとし〉の下の句について「微妙な心の揺らぎが乗る。逆算して見える感情がある。」という発言に目が開くというか、ああ、良い歌!と気付かされた。そういう楽しみが、みんなで読むとあるよなーと嬉しく思った。

会場発言で、立花開さんが、協会賞や集会賞の受賞に触れて、こういうクラシカルな歌集を歌壇が選ぶということに安心したという主旨のことを仰っていて、大いに頷く。どちらも平岡直子さん、笹川諒さんとの同時受賞で、ぜんぜん違う路線だけれどそれぞれの良さを認められているということへの安心感。

あと、永田淳さんの「結構ヘンテコな歌もある」発言も、ですよね!と思う。鹿の尻を見ている歌とか、謎だなと思っていた。おじいちゃんたちが寺に入っていく歌は、私はニヤニヤしたし、絶対北辻さんも笑ってるでしょ?と思った。あと、澤村斉美さんも恒河沙の歌のなかの時制について、おかしいよねと雑談タイムに挙げていて、それに対して、確かに・・・と北辻さんまでもが言っていて、笑ってしまった。

その読む会終了後の雑談タイムで、吉川宏志さんから「こういう成長物語(ビルドゥングスロマン、と仰ったと思う)の歌集は最後になるかもしれない」との発言があった。『無限遠点』は一冊のなかに流れている時間が長いけど、最近の作歌始めて数年で歌集出すみたいな流れが主流になっていくのだとしたら、この時間の厚みみたいなものを感じる歌集は少なくなるのかしら、と思うなど。

ということで、無事にかどうかはわかりませんが、私の初パネルも終わりました。

この歌集と数週間向き合って、充実した時間でした。対話した感覚です。

ものすごく長くなりましたが、お読みいただき、ありがとうございました。

(お名前出して書いているので、不快に思われる方がいらっしゃったら消します。)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?