【日本国記】 限りなく真実に近いアナザーストーリー 11 十握剣と韴霊剣と海村雲剣 土方水月

”とつかのつるぎ”と”ふつのみたまのつるぎ”と”あめのむらくものつるぎ” ひじかたすいげつ

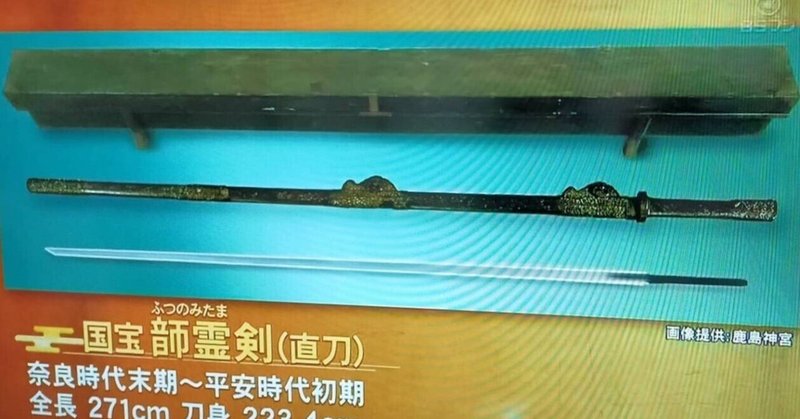

今年、奈良県の富雄丸山古墳で発見された蛇行剣は刀身部分の長さが約3.3mであった。また、柄を入れると約3.6mであったという。一方、鹿島神宮にあるといわれる韴霊剣は柄を入れて約2.7m、刀身部分約2.2mで、富雄丸山古墳の剣と似かよっている。そして韴霊剣の紹介には、ご丁寧に「韴霊剣(直刀)」と書かれている。つまり、「韴霊剣(蛇行刀)」もあることが前提のような表現となっているのである。

前にも紹介したように、この剣が見つかった富雄丸山古墳の“富雄”とは“登美雄“であり、トミノナガスネヒコの“登美”であった。鳥見とも書かれるが、トミは富であり、出雲の東王家である富家の名であった。出雲族は西出雲王家の神門臣家の出身であったアメノムラクモの時代に大和に進出し、生駒山山麓に移住した。神門臣家は葛城に、富家は三輪山から鳥見山山麓に住んだ。そこには等彌神社がある。富家の分家のクシヒカタは登美家を名乗った。後に物部の東征により北に移った。そこが富雄丸山古墳のある場所である。

調査が行われた結果、この蛇行剣は祭祀用であり、振ることはできない大きさであった。どこかで聞いた話である。物部の神剣であるトツカノツルギは十握剣と書かれるのが一般的ではあるが、刀身部分の長さが10掴みであることを指す。普通の剣の刀身は八握(やつか)かといわれる。もともとは出雲の神剣はフツノミタマノツルギであり、トツカノツルギではなかった。出雲のホアカリと物部のニギハヤヒが合体し、出雲の”ふつのみたまのつるぎ”は物部の“とつかのつるぎ”となった。そして大和では、、、。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?