目からウロコの「十二支講座」①

十二支獣・順位の由来

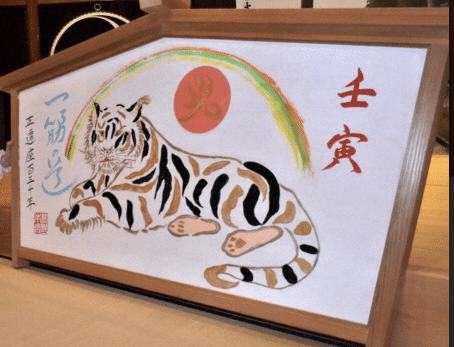

師走を迎え神社やお寺では、2022年の十二支、「寅・虎」の絵馬が目につくようになりました。

この時期になると、ご自分の十二支に思いをはせる方も多いと思いますが、干支歴では人の誕生日には、生まれた年、月、日、時間それぞれに十二支がついています。

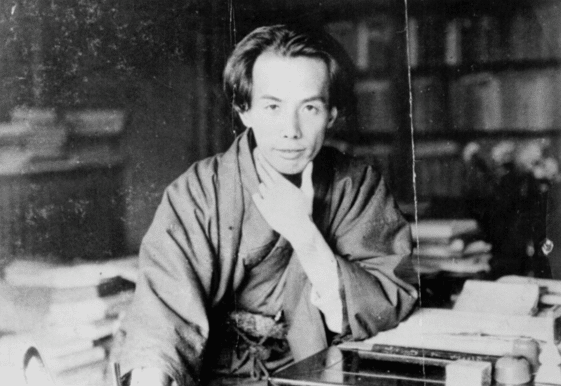

辰の年の辰月、辰の日の、辰の時間に生まれた作家の故芥川龍之介は、辰の十二支獣「龍」を採用して、ペンネームを龍之介にしたそうです。

子、丑、寅・・・とめぐる十二支の順位については、民間伝承で諸説あるようですが、福島県の伝承民話が広く知られています。

ある日神様が動物たちに告げました。元旦に挨拶に来た1番から12番目までを、その動物の年にしてやるとおふれを出しました。神様のお告げを聞き忘れた猫が、ネズミに「いつ神様のところへ行けばいいのか」と訊ねると、ネズミは2日の朝と教えました。

のろまなウシは大晦日の夜に出かけて、神殿の前で夜明けを待ちましたが、門が開くと同時にウシの背中で待機していたネズミが飛び降りて、一番乗りを果たしました。(モンゴルではウシではなくラクダと伝えられています)

2日の朝に駆けつけた猫は、神様に「今ごろ何しにきた。顔を洗って出直してこい」と叱られて、すごすごと退散しました。それ以来猫は顔を洗うようになり、ネズミを見れば追いかけるようになりました。(お釈迦様の薬を取りに行ったネズミを、猫が食べてしまったために、十二支から外されたという説もあります)

神様のおふれを知らなかったイタチがごねだし、神様が一計を考えました。「毎月の最初の日をおまえの日にしてやる」。ただし「ツ」をつけてごまかさないと他の動物たちが騒ぎだすので、「ツイタチ」とつけました。

アジア各地では、牛と水牛、羊と山羊、猪と豚、虎と豹などの違いはありますが、ベトナムとベラルーシでは、ウサギの代わりに猫が配当されています。

東洋占術での十二支は、その人の性格(とくに生まれ日の十二支)をみる重要なポイントになります。

実り豊かな人間関係を育んでいただくためにも、十二支の特性を知っていただきたいとの思いから、本講座を立ち上げました。本稿も含めて13回の連載になりますが、恐縮ですが有料とさせていただきます。

エト(干支)は十干と十二支の組み合わせ

ここからは有料です。(800円)

ここから先は

2,627字

/

8画像

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?