前方後円墳の考察③「前方後円墳が壺形古墳でないとすると」

前方後円墳は壺形古墳であるという説を検討するにあたって卑弥呼と前方後円墳の関係性について考えているところですが、壺形古墳説以外の説(Wikipediaなどで確認した範囲で)に対しての私の考えを書いておきます。

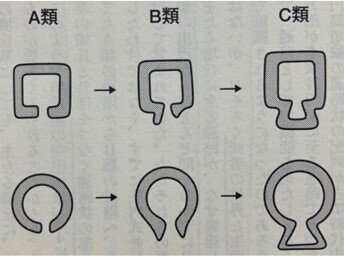

まず、方形または円形周溝墓の陸橋部分が発展して前方部になったという説ですが、下図はこの説を唱える白石太一郎氏の著書に掲載される図です。

(白石太一郎著「古墳とヤマト政権」より)

氏は「本来は周溝をもつ方形ないし円形の墳丘墓の墳丘と外部をつなぐ通路上の部分が次第に発達したものにほかならない」と断定する一方で「主たる墳丘に至る通路が、なぜ発達し、それが墳丘と一体化していったかは必ずしも明らかではない」「おそらく死者の世界と生者をつなぐこの部分が、次第に祭祀・儀礼の場とし重視されるようになったのであろう」とします。

この図を見て疑問に思うのは、C類の段階でなぜ周溝が墳丘を取り囲んでしまったのか、ということです。祭祀・儀礼の場として重視されたのであれば、もともとあった通路がないとその場に辿り着くことはできません。船で渡るという面倒なことをしたのでしょうか。

また、時代は下りますが、奈良県磯城郡にある島の山古墳や同じく奈良県御所市の室宮山古墳、大阪府堺市の大山古墳などは、祭祀・儀礼の場である前方部に埋葬施設を持っており、これをどのように考えるべきか悩みます。もっとも、これらの古墳が築造された古墳時代中期以降は天皇陵や首長墓といった大規模な古墳の場合は祭祀・儀礼の場として造り出し部が設けられるようになったので、前方部が埋葬施設として利用されたという考えも成り立ちそうですが。

さらに、A類の段階では通路幅は平行であるのにB類の段階あるいはC類の段階では通路下側の幅が広くなって台形に変化しています。つまり前方部がバチ形に開いていますが、その理由は不明です。またこの図によると前方後円墳は周濠があることが前提となって誕生したことになりますが、山の上に築かれたり、尾根を切り出して形成された場合など、そもそも溝を掘れないようなところにも古墳が築造されています。以上のことから、私はこの説にあまり説得力を感じることができません。

次に、ウィリアム・ゴーランドが唱えたとされる円墳と方墳が合体したとする説については、その著書が手に入らないために具体的な内容を知ることができないのですが、私はこの説の存在を知る前から前方後円墳は単純に円墳と方墳が合体したものではないかと考えたことがありました。というのも、お墓を造るとき(遺体を埋葬するとき)、素直に考えると円形か長方形に土を盛るだろう、そして大和政権として新しい統治体制の誕生に伴って新しい墓制を考えるときに、単純にこの二つを合体させたのではないかと考えた次第です。

ところが、前方後円墳の前方部は正確には方形ではなく台形、あるいは片方が少し開いたバチ形なので、そもそも方墳ではないという単純な理由からこの考えから離れることになりました。台形墳やバチ形墳などが存在していれば可能性としては考え得るところですが、残念ながらそれはないようです。これと似たような論として主墳と陪塚が結合して前方後円墳になったとする説もあるようですが、内容がわからないので何とも言いようがありません。ただし、いずれの説も前方部に埋葬施設があることの説明はできそうです。

一方、死者を祀る祭壇あるいは拝所として前方部が形成されたとする考えは、可能性としては大いにありと思います。前方部が祭祀・儀礼の場という点においては、周溝墓の陸橋が発達して前方部を形成しながら祭祀・儀礼の場になっていったと考える白石説と似た考えだと思いますが、こちらの場合は被葬者が埋葬された円丘部の手前に方形の祭壇を造って被葬者を拝んでいた、あるいは何らかの祭祀を執り行っていたとするもので、この場合は祭壇が最初から台形であったと考えれば前方部の形の問題はなくなります。箸墓古墳では底部に孔を開けた二重口縁の壺形土師器が前方部上で採集されているので、ここで何らかの祭祀が行われた可能性がありそうです。3世紀後半の築造とされる奈良県天理市の西殿塚古墳では前方部頂上に方形壇が認められ、祭祀の場であったと思われます。しかし、この場合も祭祀場に行くために周濠を渡る必要があること、前方部に埋葬施設があることなどに対する疑問は白石説と同じです。

最後に、中国の天円地方の観念(円は神が住む天上界を表し、方は人間が住む地上界を表すという考え)を具現化したものとする説については、なるほどそういうことか、と妙に納得してしまいました。しかしよく考えれば、天円地方というならば素直に上円下方墳で良いではないか、そもそも中国にはこの形(前方後円形)の墓はないぞ、と思い直したのです。またこの場合も、前方部に埋葬施設があることの説明ができないし、方形部が正方形でないことも疑問として残ります。

以上、それぞれの説を深く考察したわけではなく、しかも素人の私が専門家の説に疑問を呈するのは大変失礼なことだと思いますが、どの説にも十分な納得が得ることができないというのが正直なところです。そんなこともあって興味の湧いた壺形古墳説を考えてみようと思った次第です。

(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?