7.天皇家の太陽信仰

5世紀以降の伊勢で度会氏が祖先神を祀る太陽信仰を行っていたことは前稿で見た通りですが、その5世紀以降、中央においては雄略朝の稚足姫皇女、継体朝の荳角皇女、欽明朝の磐隈皇女、そして敏達朝の菟道皇女が、それぞれ伊勢大神祠あるいは伊勢祠に仕えて伊勢大神を祀っていました。

敏達天皇6年(577年)に日祀部(日奉部)が設置されたことが『日本書紀』に記されています。日祀部とは太陽崇拝に関係した部民(王権に直属して様々な物資あるいは労働力の形で奉仕を行った集団)であり、この記事からヤマト王権が6世紀後半の敏達朝の時に太陽信仰のための人員や経済面での基盤を整えたことがわかります。そしてその日祀部が置かれた翌年、斎王派遣記事で見た通り『日本書紀』に「以菟道皇女侍伊勢祠」と記されることになります。

伊勢の祠に仕えた菟道皇女が伊勢大神を祀った場所は大和であって、斎王として伊勢に派遣されたのではないことは「斎王と伊勢大神」で見た通りで、伊勢大神とは度会氏の祖先神である天日別命の大和における呼び名であったと考えられます。

ここから先は

1,939字

/

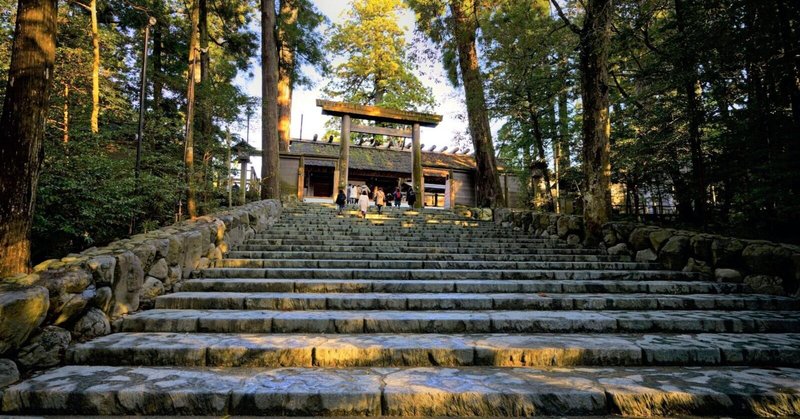

1画像

天照大神の誕生と伊勢神宮の成立

300円

天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?