13.高皇産霊尊と日神

ここまでの検討において、皇祖神が祀られる伊勢神宮が成立した時期が629年から645年の間であり、伊勢神宮が成立した当初に祀られていた皇祖神は高皇産霊尊である、との見解を示しました。そして前稿では、稚日女尊、大日孁尊、大日孁貴にある「日女」や「日孁」は、「日の妻」や「日の巫女」ではなく「日の女神」を表していると考えました。つまり、天照大神は誕生する前の段階ですでに女性神であったということです。ではここで、この伊勢神宮で祀られる皇祖神がいつの時期に高皇産霊尊から天照大神に代わったのか、言い換えれば皇祖神たる天照大神はいつ誕生したのか、を考えてみたいと思います。

天照大神は『日本書紀』神代巻の原案が作成された段階ではまだ存在しませんでした。もし存在していたとすれば、つまり、本当に「天照大神」という名をもつ神の伝承が天皇家に伝えられていたとしたらその名を「大日孁尊」や「大日孁貴」などと記す必要はなく、冒頭から「天照大神」と書けばいいわけです。また、「天照大神」は一書に伝えられた「大日孁貴」の別名として注釈に記されるのです。これはもともとの神の名が 「大日孁尊」や「大日孁貴」であったところに「天照大神」をあとで付け足したという印象です。さらに「天照大日孁尊」はそれらを合体させた名前だというのは明らかです。この状況は神代巻の原案作成段階で神話の主役ともいえる天照大神は存在していなかったことを表していると考えます。

ここから先は

2,048字

/

1画像

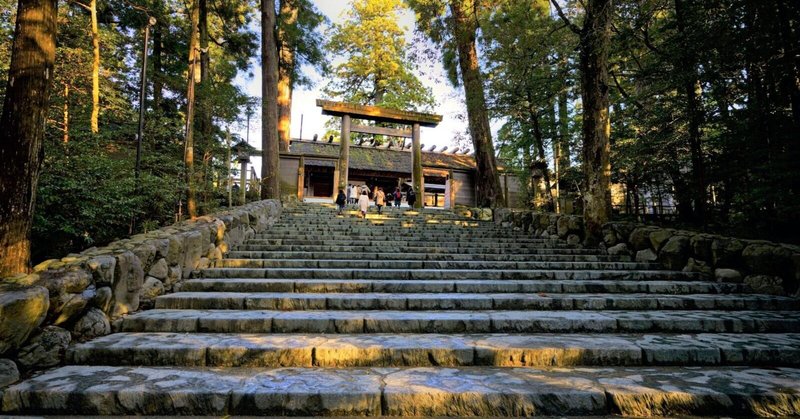

天照大神の誕生と伊勢神宮の成立

300円

天照大神はいつ頃、どのように誕生したのか。その天照大神が祀られる伊勢神宮(皇大神宮)の成立はいつ頃なのか。「古代史構想学(実践編6)」で整…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?