火乃絵のロクジュウゴ航海日誌〈scrap log〉 第二百廿四日 8/10

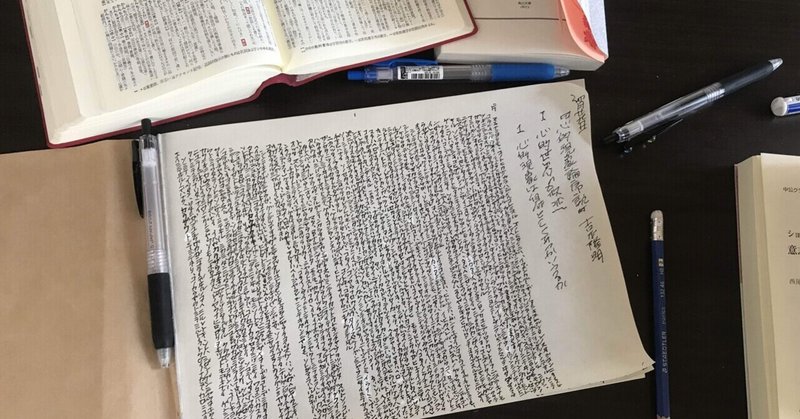

火乃絵がこれをいま書いている未ざらし紙のノートも二冊目に這入った、いまのペースでいくと一年で24冊ということになる、少なくともあと五年は続けるからそのときには百冊を越えている、noteの方はそれまでサービスが保つだろうか?

書き言葉が紙からデジタルに移りつつあるじだい、いっぱんに印刷物が広まるようになってから四百年ほど、壁や石版、木簡や布や紙片、二千年以上にわたって伝わるそれらしぜんゆらいのメディアにたいしデジタルの方はあまりに若い、アナログ・レコードとして演奏が録音できるようになってからまだ百年経っていない、CDはまだ半世紀にもならない。——

この航海日誌をひのえはnoteに公開している、そのさい動画や写真やURLを貼りつけている、これは手書きの冊子ではなかなかできない、さいきんでは音楽でサンプリングといったりもする、それにたいし著作権というものは高慢ちきの新卒社員のようなものでけっして偉くない。——

なにがいいたいかというと、文章のれきしからすればインターネットの新しい頁(ページ)もそれほど動揺をきたすべきものではないということである、しかしその書き手のほうはといえば長きにわたるれきしの方から疎外されてゆくばかりで、ますますおぼつかなくなってきているといわざるをえない。

いまひのえの手元には書き上げた一冊目の航海日誌があるが、これには枯れ葉いちまいぶんくらいの物質感がかろうじてある、そしてそれはnoteに投稿した記事にもうつされているとおもう、しかしインターネットにある文章の大半はそうではない、そこでは言葉はただ情報伝達のための記号としてあつかわれているだけだ、

ようするに書き言葉としての自己表出、あるいはしぜんがないのだ。いいかえれば、手のかんじがない。文章が生きていない、呼吸がかんじられない、フロウがない。たれが書いてもよい、いつわりの労働としての文章。なにも、記事だけでない、現代詩と銘打たれているものにしても情況は変わらない。——

書くということは異常なことだ、波が岩礁を削るように、竜巻が樹の幹に疵をつけるように自らを風とすること、そういう自然の手つき、或はその模倣が書くという行為の根っこになっている、

たとい書くプラット・フォームが変わっても、人間がかわらなければどうということはない、デジタルとアナログは地続きになる。文字は文明の利器として扱われ、そして破棄される、書類といわれるものが増えすぎたけっか、嵩張らないデジタルへの移行が起きるということはいっけん理にかなっている、それでもひのえはどこかの会社にぶら下がっている帳面のようなものを好きだ、内容にキョーミはないが人の書いた文字やしわのついた紙にしぜんを感じる、環境にわるいなどというが、人間もまた自然のいちぶであるのだから、無機てきなオフィスからそこにあってもっともしぜんである紙と手書きの文字を排せきすることが果して自然を愛する者のすることかぎもんである、そういう環境こそしぜんの一部としての人間にとって悪いとは考えなかったか、

音楽のレコードと同じように、文字には書き手の息遣いや抑揚がそのまま保存される。それらが感じられないとき文章が死んでいるというが死んでいるのは文章ではなく、いまそれを書いているにんげんの方なのだ、——

かんたんなことだ、日記でもなんでも手書きで文章を書く機会をじぶんで創ればいい、あとは手のほうであなたをしぜんへと導いてくれるだろう。そうすれば帳面もエクセルも、どこか美しくなってくる。環境破壊を止めたいのであればまず自分のなかの自然を守らずにいてどうする? 合理てきのものばかりがウツクシイとされる時代にあって、手書きの文字のもつイビツさのほうを火乃絵は美しいとかんじる、文章も人間もそこからしかはじまることができない、——

願わくばこの航海日誌もまた、言葉としての美とならんことを。——

文月三日

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?