宗教二世がフランスで考えた中上健次と社会物語学のこと : 物語論の時代背景

(連載の続きになります。これまでの記事はこちら。)

中上健次の物語論はそもそも何のためのものなのか。どのような意味において中上はそれを物語との「闘争」と呼んだのだろうか。前回は作家としての下積み時代とも重なる1976年までの来歴を見た。そこから確認できたのは、中上の物語論はなによりもまず創作のための方法論であったということだ。東京でフリージャズに出会った中上は、そこに従来の音楽的な規範となっていた「コード(進行)」との闘争を見てとり、同様の試みを短編小説を通して実現しようとした。中上はそこで、楽曲や小説といったものの展開の型のことを、とても抽象的な意味での「物語」と呼び、それを壊そうとしたのだった。

このように中上の議論がもっぱら創作上の問題に終始していたのであれば、それをわざわざ「社会物語学的」と形容する必要はない。しかし、中上の物語論には1977年以降に特別なかけ金が置かれるようになる。それをひとことで言えば、社会や文化を形作っている差別というものを物語として読みなおす、というものだ。

中上は一時期、新宮で部落差別の問題に関与するための組織を立ちあげ、ある種の文化運動とでも呼べるものを起こそうとする。前期物語論はちょうどその時期とも重なる。重なりはするが、中上は「部落」という言葉の使用を意図的に避けた。「部落」と言わずして、部落問題を中上なりに語りなおそうとした。そこで重要な役割を果たしたのが「物語」という語である。まずはこの点を掘り下げるために、前期物語論の時代背景を素描することにしたい。

路地の匿名性と固有性

文学史的には、中上健次は生まれ故郷の被差別部落とおぼしき「路地」に生を受けた者たちの世界を描いたということになっている。「紀州熊野サーガ」とも作品群を残しており、なかでも「竹原秋幸三部作」が代表作に挙げられることが多い。まず、1976年の芥川賞受賞によって中上の名を世に知らしめた『岬』。それから、同じ年に連載のはじまった続編の『枯木灘』。そして1983年に書きおろされた長編小説『地の果て 至上の時』である。その主人公が「路地」に私生児として生まれた竹原秋幸で、男親である浜松龍造との父子関係をめぐって物語は展開することになる。ギリシア悲劇の「オイディプス王」にみられるような父殺しや近親相姦のモチーフを「路地」の複雑な親族関係のなかで変奏したような作品である。

ここでは、この「路地」という語について、すこしだけ補足しておきたい。「路地」は、第一作目の『岬』の時点では、ただの路地に過ぎなかった。あわせて17回ほど使われているのが全文検索によって確認できるけれど、その用法を調べてみると、あくまで一般名詞として任意の路地を指しているにすぎないことがわかる。どこにでもありふれた匿名の路地である。特定の土地を指す固有名としての「路地」などではない。それと対応するようにして、主人公はといえば、一貫して正体不明の「彼」として語られている。「秋幸」という名が会話文のなかに散見されるものの、つねに素性の謎めいたような不確かな感じをただよわせている。

続編の『枯木灘』はその点、対照的だ。まず「路地」という語が惜しげもなく使われている。検索してみると使用数が162回に及ぶことがわかるけれど、そのうちの多くが固有名として「路地」と呼ばれる土地を指している。ちょうどそれと呼応するにようにして主人公が「彼」ではなく「秋幸」として名指されるようになり、物語のなかでの確かな居場所を持つようになっている。『岬』に見られたような匿名性はそこにもはやない。そのかわり、サーガとしての一貫性を可能にするような世界観が打ち出されている。

なぜこのような変化が起きたのかまではわからない。しかし「路地」という語が中上の言葉づかいにおいて固有名として使われるようになった時期についてはおおよその検討がつく。『岬』と『枯木灘』の間に出版された短編小説に「路地」と題されたものがあり、すくなくともその執筆中には「路地」が特殊な意味を帯びるようになっていたのである。『岬』と同じように、物語は不特定の「彼」と不特定の「路地」のささやかな匿名性から始まる。

彼は、昼にはいつも、家にもどった。家の前に、ダンプカーを置いた。路地の入口でもあった。路地は、山の石垣に沿って出来ていた。[…]この町で、十年、ダンプカーの運転手をやりながら、組を、転々としてきた。一度も路地から出た事はない。(Œ9)

ここで使われている「路地」のうち、はじめの二つは一見したところ一般名詞ととれる。仮に英訳するとしたら、一つ目は任意の「an alley」になり、二つ目はそれを受けた「the alley」となる。しかし、三つ目になると、よくわからなくなる。ある地域全体を指しているようにも見受けられる。英語では「Alleys」のように大文字で表記されてもおかしくない。日本語はそのような表記上の区別を持たない。そのため「路地」という語は匿名性と固有性との間をつねにあいまいに漂うことになる。しかし、その後の地の文に登場する「この路地の、天地の辻」や「この路地の、この土地の、根っからのもの」といった言い回しにおいては、固有名として使われていることは明らかである。こうして、冒頭では無名の彼の戻ってきた無名の路地にすぎなかったところが、徐々に物語の現場として立ちあがってくる。

このことを意味論的な視点から見ると、一般名詞に過ぎなかったものが従来の意味を越えた意味作用を担うことになった、と言うことができる。実際、任意の指示対象しか持たなかったものが特定の指示対象に紐づいてしまうことは往々にしてある。その典型として挙げられるのが「部落」と「差別」である。歴史的には「部落」は比較的小規模な民家が集まっている地域としての「集落」の意味でしか使われていなかったし、仏教用語として伝来した「差別」も一般的には単なる「区別」を意味するだけだった。それが第一次大戦以後から、ある特定の集落や、ある特定の区別として問題視されるようになって現代の用法として固着し、それがいわゆる「部落問題」という枠組みを作った、という経緯がある。沖縄のような地域をのぞけば、両者が従来の意味において使われることは稀である。

中上のいう「路地」にも同じような用法の変化が認められる。しかし特筆すべきなのは、それが非常に短い期間のうちに作家個人の言葉づかいのうちで起きたということだ。さらに「部落」や「差別」が従来の一般性を失って意味を固着させたのとは違い、「路地」は任意の路地を指すことも特定の路地を指すこともできるということ、同時にそのどちらでもありえるような柔軟性を備えているということも見逃せない。ちょうど「中上」が同時にナカウエでもナカガミでもあるように。あらためてロラン・バルトの言葉をかりれば、何かがそれと同定されないままそこに潜在的にあるという点、匿名的であるという点で、典型的な「マナ語」であると言える。

そもそも「路地」という語には本筋からそれた小道という意味がある。その点、外部の視点を含みこんでいる。路地とは外部からまなざされた道である。つまり、辞書を前にして路地というものを思い描くとしたら、大きさの異なる二つの道の想定が必要となり、大きな道のほうから折れ曲がる小さな道をながめるという形になる。ところが、ひとたびその内部に入りこむと、ひるがえってそこが本筋になり、もはや路地ではなくなる。あるいは「この路地」というほかない現場になる。マナ語としての「路地」にはこのように視点を反転させてボーダーを錯乱させるような働きがあると言えるだろう。

さらに、中上はこの「路地」という語によって、自身の小説世界の中でつくりあげた虚構の土地だけではなく、現実に存在する任意の部落、ないし春日という特定の部落のことも指すようになる。その結果、マナ語としての「路地」は、内部と外部のボーダーに加え、現実と虚構のボーダーをもあいまいにしてゆく。バフチンを引くアーサー・フランクの議論を思い起こせば、部落という意味の固着した言葉、ある種の決めつけの言葉とは違い、中上の路地にはつねに「決定不可能性」を伴っているという点で、トリックスターであるとも言えるだろう。

部落問題への関与に先立ち、中上がこのような言葉づかいを発見していたということ、「路地」という物語の現場を発見していたいということは、中上の議論を追う上できわめて重要である。というのも、まさに中上は「路地」という語を通して部落問題をめぐる自分なりの語り口を見つけようとするからだ。ところが、そんな中上の手鼻を挫くような事態が起こる。すくなくとも現実の世界においては、「路地」は発見されたそばから物理的に消滅の道をたどることになり、1983年には完全に姿を消してしまうのだった。そのいきさつをこれから見ていこう。

新宮市における同和行政

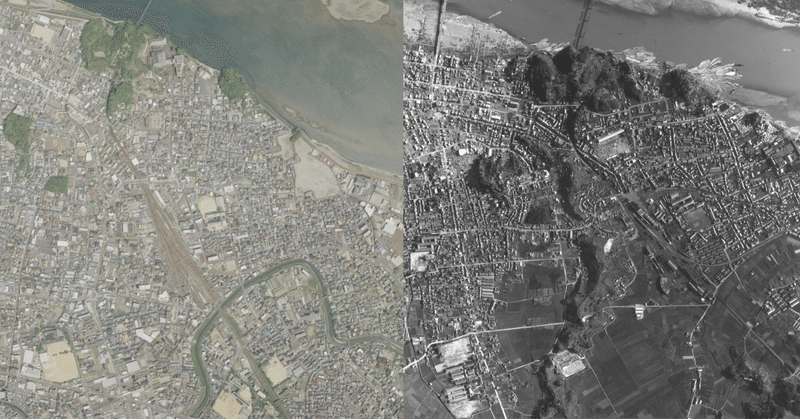

中上健次が故郷の春日とおぼしき「路地」を舞台にした長編小説『枯木灘』を書きおえたのは1977年1月のことである。年譜には、その年に「新宮市の同和対策事業として、生家のあった春日地区の改良事業の基礎調査始まる」(Œ21)とある。同和対策事業とは「同和地区」として国に認知された被差別部落の環境改善を掲げる土建事業のことで、公営住宅や道路の建設をはじめとするインフラへの設備投資への助成金がおりた。当時の新宮市はこの制度を利用しつつ、春日の住民を立ちのかせて山を切り崩し、そこに新しい公営住宅や大型スーパー、大通りを建設するという計画をすすめていた。

地元の紀南新聞が1977年7月7日に「長期総合の三年計画を策定」という見出しで報じているので、そのころには春日の住民との立ちのき交渉を含めた事前調査が始まっていたのだろう。また、中上も土建請負業を営んでいた身内から聞き知らされていたはずである。つまり1977年は、中上が『枯木灘』という代表作を通して「路地」という小説世界を打ち立てた年であるとともに、そのモデルとなった現実の「路地」の取り壊しにむけて行政が動きはじめた年でもあった。この動きに関しては、水内俊雄(2001)や守安敏司(2003)、若松司(2004)、 渡邊英理(2022)がすでにすぐれた仕事を残している。ここではそれらの先行研究によりつつ、新宮市における同和行政について概観しておこう。

新宮市にはかつて臥龍山と呼ばれる山塊があった。山塊といってもせいぜい50メートルほどの標高だったと考えられるので、イメージとしては丘や小山に近い。尾根筋の長さはそれなりにあったらしく、城下町の東側を守る自然の城壁として南北にのびていたようだ。そんな姿が横たわる龍を思わせることから臥龍山という名がついたのだろう。この山塊のうちのひとつに長山と呼ばれる山があり、その東側の斜面、城下町からすれば山の裏手にあたるところに春日の部落はあった。

二十世紀の初頭に林業が爆発的に盛んになると、熊野山地から切り出してきた材木を効率的に運送する必要が出てきた。そこで切り通しの道が長山のすぐ南につき、流入者の住み着いていた東の麓から目と鼻の先のところに新宮駅が建設された。そうして山の東側が賑わいはじめると、長山を挟んで旧市街と新市街に二分される形になり、臥龍山そのものが町の発展の障碍とみなされるようになった。たとえば、1911年にはすでに「長山一帯の丘陵は両者の間に障壁を築きて、新宮町の発達上直接間接に妨害をなしおりしが、尚将来永久に不便を与ふるものは此の丘陵たるや明かなり」といった指摘も地元紙に掲載されていた。中上の言葉を借りれば、まさにこのような認識のなかで「新宮の近代化は旧新宮と他との境界にあった小高い山を切り崩す過程」(Œ17)として進行してゆくことになったのだった。

臥龍山は市の発展を物理的に妨害するだけではなかった。いわゆる封建遺制として市民社会を分断する部落差別の現場であるという点でも近代化への障碍と見なされていたのだろう。山の切り崩しを環境改善や同和対策といった名目で行うことができたのは、そのためでもあるのかもしれない。市は1950年からすでに公営住宅法や和歌山県からの助成金を利用する形で山の住民たちを立ちのかせていたようだれど、1960年代に同和対策事業特別措置法の制定のためのモデル地区に指定されたのにあわせ、本格的な地ならしに着手した。1963年には、推計で1700万円ほどの立ちのき料を払った上で臥龍山の一部をならすと、そこに新庁舎を建て、中央通りという新都心の背骨となる道をつけた。長山の目と鼻の先にある場所で、切り通しの道を挟んだ南むかいの山だった。このとき臥龍山の名残として、長山に加えて日和山という山が市庁舎の北側に残った。

それらの山の切り崩しの計画が動きはじめたのが1977年である。1979年9月9日付の紀南新聞には次の記述がある。

新宮市が53年[1978年]から三年計画で行っている市街地中心部の日和山造成工事が50%あまり進捗した。この工事は、同和改善事業の一環として行っているもので、春日小集落の移転事業。日和山を切り開いて土地を造成し31戸の市営住宅を建て、春日地区の移転を図ろうとするもの。工事は、山の総面積2万5000平方mを削り取るもので、土砂にして8万立法m。現在すでに5万立方mを取りのぞいている。高さ30mの山を平地化するもので総工費十二億円。[…]完成すれば新宮駅へ出るのにも大変便利になる。

この記事からは、同和対策事業の一環でありながら利便性の視点からも捉えられていることが読みとれる。実際、かなり複雑な利権問題の絡んだ事業だったようだ。

まず第一に、国からの助成金が地元産業を潤すという状況ができていた。若松(2004) のまとめた新宮市の地方改善事業の年間予算を見てみると、1950年には約38万円にすぎなかったものが、国の助成を受けはじめた翌年の1966年には約800万円になり、1974年には約1億3000万円にまで膨れあがっている。このことから急速な資本投下がなされてきたことがわかるけれど、さらにこの三年計画においては総工費が12億円にも及んだ。地元の様々な人間がこの事業から大きな利益を得ることになったのは間違いなく、ナカウエ家の経営する土建請負会社も例外ではなかった。紀南新聞の1979年12月9日の記事には「新宮市は六日、建設工事など五件の競争入札を行い、つぎの来札者が決まった。▽春日小集落地区改良、住宅新築工事=7252万円、中上組(中上和也代表)」という記載がある。

次に、行政や土建屋のほかにも、オークワという地元の大手スーパーマーケットや、大石誠之助の甥であり新宮市議会の議長も務めた玉置醒という地主の思惑も強く働いていたようである。このことについては中上の1980年のエッセイ「石橋」のなかで内情が詳らかにされている。

話はこうだった。地主の玉置が持っていた山と路地の土地は、市内に五つ店舗をもつ独占のスーパーマーケットが山を、市が土地を権利委譲されていたが、スーパーマーケットは他の大手スーパーが新宮に進出するのを恐れ、それであたり一帯が繁華街になった路地の山を更地にし、道路を整備しあらたに店舗をつくる事が必要になった。市は、内心は一企業であるスーパーマーケットと行政の癒着だと指摘されるのをおそれたが、二十数年前、払い下げにしてやると路地の持ち家を壊させ建てた住宅が老朽化したということを理由に、建物を取り去り、そこにも駅からスーパーマーケットに抜ける道をつくり、路地の人間らには隅に新たに住宅をつくるという計画を案出したのだった。土地は玉置に巻き上げられ、さらにここに来て借地権まで巻き上げられるのだった。誰もその理不尽を言う者はなかったし言ったところで、路地には三軒、他の地区では三十軒ほどの土建請負師がいて、理不尽を言う声をあげようものなら自分だけの事を言って皆の幸福をねじまげるのかとどなられる始末だった。そうやって交渉に動いて来て、山の端に建った六軒ほどの家に来て、そこが路地の者の誰一人として必要としないスーパーマーケットに通じる道だった事で、難航しはじめた。スーパーマーケットと市の交渉の先に立ったのが私の二番目の姉婿だった。姉婿は路地の自治会長もやっていたし人夫を二十人ほど使う請負業をやっていたので山の端に立った家にも通じると思ったのか、他所目にはスーパーマーケットだけが得するような無理難題を持ちかけて断わられ、そのうち意外な事がわかった。スーパーマーケットが出資してつくったその山と道路をつける会社[親和開発]の理事の一人に私の姉婿が入っていて、山を崩し道路をつくる工事は、私の義父と義父の姪の夫が、姉婿と三人で十億とも十四億とも人の言う工事を山分けする事になっていると、路地の者に知れわたってしまっていた。(Œ7)

このように複雑な利害の絡みあいのなかで「路地」の原風景でもある長山が切り崩されていった。春日の住民のなかに反対の声を上げる者はいなかったようだ。というのも、声を挙げたところで「路地には三軒、他の地区では三十軒ほどの土建請負師がいて、理不尽を言う声をあげようものなら自分だけの事を言って皆の幸福をねじまげるのかとどなられる」(Œ7)ことになるためだ。途中、金の匂いをかぎつけたヤクザにそそのかされて山に立てこもる者が出るなどの紆余曲折によって二年ほど遅れるものの、1983年に事業は完了した。

そうして、中上の「路地」は、サーガの舞台として見出された1977年から1983年にかけて、なかばなし崩し的な形でゆっくりと取り壊されていったのだった。部落という遺物を抱えこみながら市を東西に分断していた臥龍山は跡形もなく姿を消した。中上はこの動きに計画の段階から反応して、実に様々なことをした。そのうちのひとつが前期の物語論だった。中上はそこで身をもって「差別」というものを考え、それを問い直そうとした。その出発点となったのが、1977年1月に『枯木灘』が完成して間もないころに行われた鼎談「市民にひそむ差別心理」(Œ20)である。

部落差別の読みかえ

長山の真向かいに新市庁舎の建った1963年には、埼玉県狭山市で起きた強姦殺人事件の容疑者として被差別部落の男が逮捕されるということがあった。翌年には死刑が言い渡されたものの、その後容疑者が一転して冤罪を主張しはじめると、部落問題の文脈から長年にわたって裁判のなりゆきが取り沙汰されるようになった。1976年には最高裁で無期懲役が確定したが、裁判関係者への襲撃や放火事件が相次ぎ、世の関心をいっそう煽るようにあった。そのような状況を受け、1977年3月に中上健次、野間宏、安岡章太郎による鼎談「市民にひそむ差別心理」(Œ20)が朝日ジャーナル誌上で組まれた。

中上はそこではじめて、自身が被差別部落の出身であることを野間と安岡に打ち明け、部落問題への言及をした。中上が後にふりかえって言うには、そのとき「ついに始まったなという意識があった」(Œ21)のだという。中上は部落問題への関与をはじめた。しかし、それは部落の出身者としての直接的かつ政治的な関与というわけではなかった。「自分の文学あるいは自分の考えていることを徹底すれば、被差別部落の問題ということも全部入ってくる」以上、「こっちから被差別部落の問題に入るんだよと言わなくたって、全部そんなこと言う必要もない」とも述べているとおり、中上は部落を語らずして部落問題に関与しようとした。

中上はそこで前期の物語論の出発点となる主張をしている。後にあらためて見てゆくけれど、中上によれば「差別の構造と小説の構造」ないし「文化の構造」は同じであるという。「たとえば日本の社会の文化の構造では、天皇があって部落がある。しかも、それはほとんど紙一重で接しているという構造」がある。したがって、文化そのものが消滅しないかぎり差別がなくなることは論理的にありえない。

絶望が、何をするにも最初にあると思うんです。[…]だから被差別者イコール小説家、いや、逆に差別者イコール小説家と言いきってもいいと思うんです。人が人を差別する。そんなことがあってはいかんのだけど、これはなくならないという絶望があって、それがまず前提なのだと思う。 (Œ20)

中上にとっては、小説において部落差別や朝鮮人差別といった差別事象について語ることは、単なる「マイノリティの文学、被害者としての文学にすぎない」。こう言ってよければ、アイデンティティ・ポリティクスにすぎない。中上はアイデンティティがあからさまであるような物語、たとえば「部落民」のように意味の固着した言葉づかいから距離をとろうとする。

中上はむしろ、小説を書くということ、物語をするということが、すなわち差別である、と考えようとする。部落出身の作家かどうか、部落を題材にしているかどうかを問わず、日本語で物語るということがそのまま、部落差別の実践である。つまり、中上は「差別を言い立てる」(Œ20)ということをした作家なのではなく、物語=差別の実践者として物語=差別を生きた作家である。

このような概念の短絡は、中上の思考を特徴づけるものであるということはすでに見てきた。「差別というのは物語なんだ。これだけはいえること」(Œ16)であると中上が短絡的に話を飛躍させるとき、この短絡によって新たな連想のネットワークが生まれる。差別とは何か、と問うことは、物語とは何か、と問うことに等しい。等しいが、言葉としては、ずれている。ずれが問いに奥行きを与え、中上の思考を動かす原動力になる。

そのとき、中上の議論のかけ金を評価する上で踏まえておかなければならないのは、「物語」として中上の言葉づかいのなかで短絡された差別、とりわけ部落差別とは、そもそも何だったのか、ということである。中上は1978年に次のように語っている。

部落差別ってのは、僕の考えで言いますと、三つあると思うんですね。その一つは社会的、経済的にそれをやられてるっていう、構造的な差別っていう状況があると思うんです。もう一つは、妄想としての差別っていうんですかね。そういうものが、今もあると思うんです。[…]例えば一つの言葉とか、あるいは言辞とか仕草とかそういうものは僕、妄想としての差別じゃないかと思うんです。差別の実体も何にも無くて、つまり差別したと思う方も、差別したって思われる方も、つまりぼおっとした妄想みたいなもんで、そういうことを云々しているんじゃないかという気がする。例えば今の解放運動でも、ともすると妄想としての差別ってとこに足を引っぱられて、具体的な構造差別なり、いろんなものを見落としてるみたいな形が、往々にしてあると思うんです。妄想を相手にしていると、ある意味で楽なんですね。妄想がもう一つの妄想を生んでいくっていうことがある。まあ昔から、糾弾っていう形があるんですけど、解放運動のせっぱ詰まった時に、その糾弾っていう言葉が使われたり、また行動が使われたりしたんですけど、人々の本当の気持の中から、これは本当に分かってもらいたいっていう言葉で始まったものが、いつの間にか妄想性を帯び始める。[…]で、これまで話してきたことと別の本当の意味での差別っていうのは、ほとんど思想として、この日本文学とか、日本文化の中に本当に深く入り込んでると思うんですね。ほとんどの日本の文学思想、文化思想ってのは、差別─被差別というこの大きなものをもとにして展開してきてるっていう気がするわけです。(Œ12)

中上はこうして社会構造としての差別(職業差別や経済差別など)、妄想としての差別(差別用語をめぐる政治的妥当性の問題など)、文化としての差別(中上のいう物語)の三つの区別を導入した上で、はじめの二つの意味での差別については黙して語らず、もっぱら三つ目の意味で「差別」という語を使おうとする。中上はいわば、部落差別というものの読みかえをここで試みようとしていると言えるだろう。部落差別を、文化というものの根源的な働きとして読みなおし、その豊かさを開示しようとする。中上の言葉を借りれば、それは「賤民と呼ばれるものの文化の発揚」(Œ8)の試みだった。もっとつきつめて言えば「日本文化、あるいは歌物語の時代からつづいている日本文学と呼ばれるものをことごとく賤民の文化、文学としてとらえるという試み」(ibid.)という倒錯的な読みでもあった。

その出発点になったのが、ルポルタージュ『紀州』のための取材旅行である。鼎談から間もない1970年3月から十ヶ月にわたって紀伊半島の各地の被差別部落をたずねまわり、「日本国の裏に、名づけられていない闇の国」ないし「逆さまの国家、倒立した国家」(Œ7)としての紀州を描きだそうとした。旅行のふりかえりに「紀伊半島で私が視たのは、差別、被差別の豊かさだった。言ってみれば『美しい日本』の奥に入り込み、その日本の意味を考え、美しいという意味を考える事でもあった」とも述べているように、中上は日本文化というものの核心にこそ部落差別があると考えたのだった。「部落出身の作家の中で、谷崎みたいなのはやがて出てくる」(Œ20)という安岡章太郎による賛辞のとおり、谷崎潤一郎や三島由紀夫に連なるような日本文学の本流にあるという気負いもあったのだろう。

取材旅行中、中上は部落解放同盟の新宮支部との接触もしていて、そのうちの楠本秀一と向井隆という若手の活動家を旅行の道連れとしたようだ。それなりに意気投合したのか、道中三人で「延べにすると何時間、差別について、被差別部落について、県や市の対応について、新宮支部にも見えるボス構造について意見を交わし、激怒し、嘆いたか分らない」(Œ12)という。その結果「部落解放同盟も、全国部落解放連絡協議会をも、思想としてくつがえし、凌駕するという思い」で「部落青年文化会」という分派が結成されることになった。

組織ではふたつのことが企画された。ひとつは「被差別部落に生きた人に話を聞き、書きとめる」ための聞き書き調査「生活と人生」の実施。もうひとつは「文化・文学を読み変える」ための連続講演会「開かれた豊かな文学」の春日隣保館(現新宮市人権教育センター)での開催である。

まず「生活と人生」に関しては、特筆すべきことがひとつある。1978年に活動をはじめてすぐ、中上は明治時代から春日で暮らす田原リュウという物知りの古老に引きあわされた。それ以来、録音機材を持って彼女のもとに何度も足を運ぶようになったようだ。長山の切り崩しの進行するなか、連載形式として発表された短編小説群『千年の愉楽』はこのときの経験をもとにして書かれている。また、それと平行して中上は十六ミリカメラを片手に春日を歩きまわってもいたようだ(2001年に「路地へ 中上健次の残したフィルム」として公開されている)。1980年に発表されたエッセイ「石橋」のなかでは、撮影に付きしたがった現地の若者と自分自身の立場を比べつつ、次のように語っている。

若衆と私の違いは、映画を廻すのに一方は生れからずっと路地に住んで来た者らしく、壊されて更地になるので現実の路地を撮ろうとするが、私は他所で住んだ者として見い出した路地を撮ろうとする事だった。見い出した路地とは単にこんがらがった配線の頭をもつ私の中にある。それは言ってみれば発見する事によって侵略するようなものだった。つまり私が映画に残しておきたいのは小説家が視る事で侵略し発見する事で収奪したただ一人私所有の路地だった。路地は小説の帝国主義、いや物語というものの走狗となった私の収奪しきれないほどの宝を無造作に放り出してある暗黒大陸[なのだ]。(Œ7)

中上は生まれからのよそ者だった。「微細な排除のシステム」(Œ8)によって疎外される側にいた。この発言からは、中上がそんな立場にあることを自覚しつつ春日という地区を「路地」としてフィルムやテープ、文字に記録して残すということが「差別=文化」の実践にほかならないと考えていたことが読みとれる。

中上はある種の侵入者としてこのようなフィールドワークをするかたわら、春日の隣保館で公開講座「開かれた豊かな文学」を開いた。月に一度、ゲスト講師と中上がそれぞれ地元の住民にむけて自由に語るというものだった。計八ヶ月の間に、佐木隆三、石原慎太郎、吉増剛造、瀬戸内晴美、森敦、唐十郎、金時鐘、吉本隆明がゲスト講師として招かれた。もともと十二回の講座を予定していたが、八回で頓挫した。その「最大の原因は、部落青年文化会の内部崩壊である」という。

被差別部落も単一ではない。[…]春日町が、新宮では一等古くからある部落であり、そして、部落解放同盟新宮支部内部でも低く扱われているらしい事は見えていた。[もともとは部落青年文化会議という名だったのを]部落青年文化会と変名したあたりで、文化会が、春日町青年会のメンバーに事実上、基盤を置く状態になったのである。同じ新宮の他地区の被差別部落の青年はメンバーを抜けだしたし、解同新宮支部の中心にいる者たちは、公開講座に呼んだ講師、(具体的には石原慎太郎氏)を名指して、文化会が右傾化しているし、部落や解放運動には縁のない単なる文学の集まりにすぎないと、噂した。[…]部落青年文化会のメンバーと春日町の住民が、新宮支部を脱退し、部落解放同盟春日支部を結成したのは、連続公開講座打ち切りを決めて、ほどなくの十一月である。(Œ12)

中上たち分派の活動は、部落解放同盟新宮支部の内部に軋轢を引き起こした挙げ句、内輪でも地区間の対立を抱えこんで崩壊したようだ。文化会を去っていた者たちは「文化を読み変える事も文学の新しい地平も無縁であるし、それよりまだしもわかり易く人の吐いた差別的言辞をあげつらい、差別語かくしの運動の方がよいという迷妄があった」と中上は述べているが、そのような「迷妄」への反発こそが分派の結成の端緒となっていたことを考えると、結局のところ、地元の活動家たちや住民からの理解がうまく得られなかったということになるのかもしれない。

連続講座の第一回目の質疑応答の折には「部落青年文化会の始まった動機と、今日の話とではポイントが狂っているのではないか。差別の本質についてディスカッションしていくというので……」という不満の声が聴講者の口から漏れた。それに対して、中上は次のように答えている。

いわゆる部落問題というのは、文学ではないと思うんですよ。文学においては、○○問題というのはない。つまり、被差別部落のなかに生きている人間が、こんなに豊かに、一生懸命、しっかり生きている、その姿を書く。それが文学だと思う。だから、文学において部落問題というのはない。

部落解放同盟のような組織であれば、部落差別を政治的な「問題」として理解し、それを解決しようとする。他方、中上は「部落問題」ではなくあくまでも差別=物語=文化を語ろうとする。あるいは、こう言ってよければ、差別とは何か、という問いを立て、それに安易な答えを与えるのではなく、問いを問いとして掘りさげようとする。高澤秀次の言葉を借りれば、中上はその点において「差別を固定化させないための場」(Œ12)を作りだすことを試みていたとも言えるだろう。フランクの言葉にならえば差別=物語に「息をさせる」ような試みだったとも言えるかもしれない。差別に物語としての息吹を吹きこむ。そのようなかけ金とともに中上が論じたことをこれから検討していくことにしよう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?