英国幻想弾語事始 :デスディスク

上ページの転載です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Fairport Conventionのフィドル奏者デイヴ・スウォーブリックは、1975年に出版された『The Electric Muse: The Story of Folk Into Rock』の中で自分たちのフォーク・ロックという様式、その特色である電気によって増幅された音の魅力を説明している。

If you're singing about a bloke having his head chopped off, or a girl fucking her brother and having a baby and the brother getting pissed off and cutting her guts open and stamping on the baby and killing his sister — now that's a fantastic story by any standards, whether told in a pub or on Broadway. Having to work with a storyline like that with acoustic instruments wouldn't be half as powerful or potent, dramatically, as saying the same things electrically. Because when you deal with violence, when you deal with someone slashing with a sword, say, there are sounds that exist electrically — with electric bass, say — that can very explicitly suggest what the words are saying.

「もし頭を切り落とされた男について、または兄弟と交わって子供を宿し、怒った兄弟に腹を切り裂かれて取り出された赤子もろとも殺されてしまった少女にについて歌うとしたら、その歌はパブでもブロードウェイでも喝采を浴びるだろう。そのようなストーリーをアコースティックで表現しても、その迫力やドラマ性は、電気で増幅された音楽をバックにしたそれの半分にも満たない。剣で斬りつけるといった暴力を描写する言葉は、エレキベースなどの電化された音でより確かなものとなる」。

スウォーブリックにとって、音とは詩を、物語を補強するものとして捉えられている。悲惨な内容の物語にこそふさわしい音があり、少なくとも彼にとっては理不尽な現実を描写するトラッド・ソングと電化の相性は最高であるようだ。

ヴァイキングの侵攻やキリスト教の普及によって少しずつ消えていったケルト人の記憶を伝えるトラッド・ソングや、アフリカン・アメリカンの奴隷たちが歌っていたブルースなど、時代や国を問わず苦難や死についての歌は多い。重要なことは、歌が苦難や死そのもの、またはそれらが入り込んでいる人生について歌っていることである。詩に登場する人物の細かな背景は明示されず、歌う側にも聴く側にもさして重要ではない。シャーリー・コリンズとアシュリー・ハッチングスを例に挙げるなら、二人は自分たちのルーツである英国北部の労働者たちの記憶を歌い継いだ。そこでは彼ら彼女ら自身の物語ではなく、状況だけが提示される。ゆえに、違った時代または違った文化圏に生きる人間が見聞きしても、自らの物語と結びつけることができるのだ。たとえばトラッド・ソング「Cruel Mother」は、わが子を堕ろして森へ埋めた母親が、子の霊から呪いを宣告されるという状況が描かれる。その母親が子を手にかけた理由は、歌う者・聴く者それぞれが解釈し、現在の自分と結びつける。

ポピュラー音楽としてのデスディスク

1950年代のアメリカでは、今日イージー・リスニングと呼ばれる音楽が多く作られた。80年代後半には「スペース・エイジ・バチェラー・パッド・ミュージック」とも呼ばれるようになるそれらは、多くがハイファイ・オーディオ環境の販促目的で作られていたが、宇宙というテーマには戦勝国たる自国が世界をリードしていくという開拓精神が込められているかのようだ。

一方、戦勝国であるが本土の攻撃を受けた英国にとって、進歩主義は戦争の傷を癒すためだったという見立てもできるだろう。50年代英国で作られた電子音楽、たとえばBBC Radiophonic Workshopがテレビ番組や広告用に制作していた音楽は、福祉国家を志向し始めた戦後ならではの楽観的なユートピア像に基づいている。

前進あるいは回復の途にある英米だったが、50年代のある時期から悲劇をモチーフにしたポップ・ソングが人気を博し始めた。これらは主にティア・ジャーカー(tear-jerker)やデスディスクと呼ばれ、上のThe Cheers「Black Denim Trousers And Motorcycle Boots」は同ジャンルの発火点として認識されている。若者たちの交通事故による死を歌った同曲は、1955年9月に発売されて程なくヒットチャートにも入っていたのだが、発売翌週に俳優ジェームス・ディーンが自動車事故によって亡くなった事件を受けて、大きな注目を浴びることとなった。カーレースに出た男が賞金を得ることなく事故死して、恋人と離別してしまう悲劇を描くレイ・ピーターソンの「Tell Laura I Love Her」も1958年の人気曲で、ウェールズ出身の歌手リッキー・ヴァランスによるカヴァーは、不吉な内容を危惧したBBCがラジオ放映を禁止したにもかかわらず英国でも大きなセールスを生んだ。

デイヴ・スウォーブリックが言うような悲劇への親しみという感覚は英国(ウェールズ、スコットランド含)やアイルランドの文化に強く根付いている。死に惹かれているというよりは、それ自体が自然の一部であり大きな円環の一部であることを無意識下で受け入れているといえばいいか。こうした価値観をケルト時代の残滓と呼ぶ向きもある。ともかく死と触れ合う習慣という意味でのフォークは、デスディスクを媒介に欧大衆へと浸透し、この集合的無意識めいた感覚がポピュラー音楽によって呼び覚まされた。

Fairport Conventionの場合は、1969年にドラマーのマーティン・ランブルと、リチャード・トンプソンの恋人であったジーニーを交通事故で失うという傷ましい現実があり、以降のバンドが英国のトラッドに接近したことは、演奏上の都合もさることながら、本能的ともいえる帰結に思えてしまう。

スコットランド出身ラリー・ストットが1970年にフィリップスから発売した「"Chirpy Chirpy Cheep Cheep」は「朝目覚めたら両親がいなくなっていた(あるいは死んでいた)」という事実だけが繰り返し歌われる。ストットが1977年に交通事故で亡くなったことで、この曲は「Black Denim Trousers And Motorcycle Boots」が経た事実すべてを自らで演じたようなものだ。なお、この曲は後述するCurrent 93が現在もライヴの出囃子として流している(使用されているのはMiddle of the Roadのバージョン)。

Fairport Conventionが結成された北ロンドンを拠点にしていたプロデューサー、ジョー・ミークがジョン・レイトンに書いた「Johnny Remember Me」も英国産デスディスクとして名高く、1961年のチャートでは1位を獲得したこともある。この曲は死んだ恋人の霊がボーイフレンドの名を叫ぶという超常的なシーンが描写されており、『嵐が丘』のような文学に通じる記憶の残響としての幽霊が登場する。なお、ミークは67年にショットガンで住む家の大家を撃ったのち、自らの頭も撃ちぬいた。

パンク・ロックの隆盛で古臭いフォークやプログレッシヴ・ロック離れが叫ばれた英国だが、上の世代から受け継がれてきた死への意識が取り除かれることはなかった。パンクの着火点たるSex Pistolsは、王室批判の意を込めた「God Save The Queen」と「Anarchy In The UK」が有名だが、ジャーナリストのデヴィット・キーナンが主張するところの「タブーをポップにする試み」=死を意識した歌としては、ナチスドイツ時代や分断された現在のベルリンを歌った「Holidays In The Sun」や「Belsen Was a Gas」の方が重要だ。

バンド解散後にジョン・ライドンに名を改めてPublic Image Ltd.として活動する。ライドンは幼いころの自分を懸命に支えた母親の死に「Death Disco」(1979)を捧げた。ライドンからのディスコ・ミュージックに対する敬意めいたタイトルは、デスディスクであることも表明していたのだろうか。

Joy DivisionやThe Fallのような実存主義的な混乱を歌ったバンドの世界観に死は欠かせず、それは自分自身への問題提起でもある。その他にも幽霊または精霊が装置として飛び出すいくつかのゴス・バンド(Siouxsie And The BansheesやBirthday Party、Killing Jokeなど)は、デスディスクをよりキッチュに、音楽的に洗練させた実例といえる。より直接的なテーマ、ここではJGバラード『クラッシュ』経由で交通事故を取り扱ったThe Normal「Warm Lettherlet」も忘れてはいけない一曲で、こうした暗いフェティシズムもデスディスクの条件といえる。

90年代以降のデスディスク

ロブ・ヤング著『Electric Eden』最終章「The Unknown Religeons」で、ヤングは70年代末の英国インダストリアル・シーンとその後のポスト・インダストリアルとしての80年代に登場してきたアーティストが、フォーク・ミュージックをひっそりと蘇生させたと指摘している。Current 93はバラッドやナーサリーを含めたトラッドへと逆行し、技術的な意味で彼らにとってのジョー・ミークたるスティーヴン・ステイプルトン(同じ北ロンドン出身でもある)のミックスによって、超サイケデリックなフォークへと到達した。

先人たちの評価についても、Current 93座長のデヴィット・チベットは80年代の時点で引退していたシャーリー・コリンズを説得し続け、92年の『Thunder Perfect Mind』のイントロダクションへの参加を実現させた。同年にチベットはコリンズの過去録音オムニバス『Fountain Of Snow』を、続く98年には姉のドリーとのライヴ録音を収録した『Harking Back』をそれぞれ自主レーベルDurtroからリリースしている。

余談だが、2020年のアルバム再発をきっかけに、コリンズと同じDominoレーベル所属になったMy Bloody Valentineのケヴィン・シールズは、2021年の『RollingStone』インタビュー内で、バンドの代表作『Loveless』のボーカルが音響と溶け合っていることについて、伝統的なフォーク・ソングを例に出している。「ヴォーカルが"私に注目して!"と主張することのないような、そういうフォルムを持つあらゆる音楽の方に近いんだよね」と説明した。MBVのノイズによる忘我の時間は、ブリティッシュ・フォークの発展例の一つだったといえはしないか。

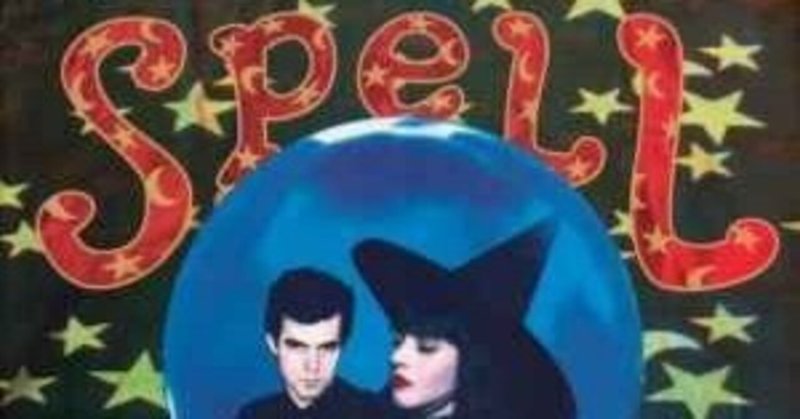

ポストパンクの時代は冷戦に対する潜在的な恐怖を反映し、核戦争下の瞬間を柔らかに、または華やかに歌った曲も生まれていた。Young Marble Giantsの「Final Day」や、Strawberry Switchblade「Since Yesterday」はその代表である。スウィッチブレイドのローズ・マクドウォールは、グループ解散後にPsychic TVやCurrent 93といった土着派または異教求道者たちと合流している。決定的な瞬間は、米国の俗文化仕掛け人ボイド・ライスとのデュオ「Spell」で、一枚だけ残した1992年のアルバム『Seasons In The Sun』は、ほぼ全曲デスディスクのカヴァーであった。

ここまで述べてきたフォーク回帰運動は、ハウスやテクノ、またはグランジやシューゲイザーなどギターロックの復権がハッキリとした90年代の進歩に背を向けるかのようである。しかし、ロブ・ヤングが指摘するように、これらの試みもまたデジタル時代のアナログ再検討が進んだ90年代の時代精神の産物であった。それは90年代末からフリーフォークや憑在論的音楽(それぞれデヴェンドラ・バンハートやGhost Box Recordsの諸作家など)が勃興してきたことを考えれば自明である。

最後に一つ。Spellのアルバム題名曲「Seasons In The Sun」は、ジャック・ブレルの詩をロッド・マッケンが訳し歌った曲(テリー・ジャックスのバージョンが一番有名か)であった。アルバム発売の翌年である1993年、Nirvanaがリオデジャネイロのスタジオ内でこの曲を演奏していたことが後年発売のDVDにて明らかになっている。「Seasons In The Sun」は遭難で倒れて死を迎えようとする男が父や友人、息子に詫びながら在りし日を回顧する内容だった。当時のカート・コベインにとってこの曲が癒しのような効果をもたらしていたのかを想像してみる。

参考文献:「デス・ディスクの魅力:悪趣味なのか、ユーモアなのかアート表現なのか」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?