【東京島酒『嶋自慢』の飲俗學<11>】 我が良き友よ 『嶋自慢』庶民生活史・芋編

『地理的表示(GI)』に指定された新島酒蒸留所の定番『嶋自慢』の芋version。島人の暮らし、人生の喜怒哀楽に長年寄り添ってきた、そんな島酒である。

『嶋自慢 芋』は、ベニハルカを原料に仕込んだ芋焼酎。芋焼酎は米麹が一般的だが、東京島酒では麦麹を使うのが伝統。麦麹の香ばしさに原料芋「ベニハルカ」の甘味が加わった、飽きの来ない飲み口が特徴だ。

【『嶋自慢 芋』 スペック】

●原料:甘藷(ベニハルカ)・麦麹(国産)

●常圧蒸留

●度数・容量:レギュラー25度:720ml、1800ml

●発売開始年月:『嶋自慢』名で資料上で遡れるのは1956(昭和31)年。

製造再開は2003年。

■ブランド名『嶋自慢』は、いつ生まれたのか?

『嶋自慢』という銘柄が商標登録されたのは、 1958(昭和33)年1月11日(登録番号第512118号)である。ちなみに出願されたのは1957(昭和32)年3月5日だ。

本稿「<4>株式会社宮原のRootsを探れ!」で各種資料をひっくり返した際、『嶋自慢』の名称が記載された記録でたどることが出来たのは、1956(昭和31)年版の『全国酒類醸造家名鑑』までだった。

この資料によって、商標登録されていない1956年の時点ですでに『嶋自慢』を使用していたことが判明。しかし同時に、三宅島にもうひとつの”シマジマン”が存在したことも確認できた。嶋と島、一字違いで読みが同じと紛らわしいことから、翌1957年3月の商標登録出願へと拍車が掛かったのだろう。

ブランド名『嶋自慢』誕生のきっかけについては、宮原社長が自社公式ブログに父方の伯母から聞いたというエピソードを綴っている。

東京で酒屋を営んでいるその伯母は、宮原家三代目國人の一番上の姉で他の弟妹が知らないことを知っていた。その伯母から電話で聞いた話………

わが家の都市伝説(笑)というべき話に「宮原酒造は『多満自慢』に清酒の権利を売った」という話があります。

多満自慢といえば福生の石川酒造さんの銘酒。 いろんな人に「多満自慢に清酒の権利を売った・・・」という話を良く聞きましたが、「詳しくは知らねえけどな」という人ばかりです。総会で石川さんに会ったときにも訊いてみましたが、よくわからないようでした。 「たまじまん」と「しまじまん」。平仮名で書いたら一文字しか違いません。

今朝、伯母と話しているときにそんな話になり、「自分が娘の頃の話だから、他の兄弟も知らないはず」といって、その話を教えてくれました。

祖父の時代。 当時の焼酎は量り売りでしたが、そのうち瓶に詰めて売るようになると銘柄が必要になってきます。小売酒屋でもあるわが家には、内地から仕事に来ている警察官や役人等いろいろな人が出入りしてたそうで、そんな人たちと銘柄について喧々諤々話し合っていたそうです。 「しまびじん」や「しまむすめ」が候補だったそうですが、 美人や娘は荷が重いと祖母がかたくなに拒否したそうです。

最終的に当時から有名だった多満自慢の自慢をもらおうということで、祖父が当時2石(一升瓶200本分)だけ持っていた清酒の製造免許と交換に、嶋自慢という名前をもらった・・ということでした。もう確かめようもありませんが、売ったのではなく、自慢と交換したというのが本当の話のようでした。

嶋自慢は昭和33年に商標登録されています。今の世の中なら、商標を出願して通れば問題ないわけですが、祖父が筋を通してわけてもらったという自慢の文字を、これからも大切にして行こうと思った朝のひとときでした。

今から70年ほど前の昔、『嶋自慢』は芋焼酎だった。

しかし芋を原料とした製造は、麦焼酎ブームの大波を受けて芋焼酎の需要が減退した1985(昭和60)年にストップ。以来、麦にシフトして『嶋自慢・麦』となり現在に至る。移り変わる時の流れの中で、芋版『嶋自慢』の復活は2003(平成15)年まで待つこととなったのはすでに述べた。

銘柄が必要無かった量り売りの造り酒屋だった時代から、商標を取得して以来今日まで、『嶋自慢』が島民や来島者の暮らしとともに時を刻んできたのは確かである。そんな有為転変の時代相を映し出す”『嶋自慢』庶民生活史”をかいつまんで振り返ってみたい。

■生活史①-新島の暮らしと共に。戦中戦後の新島と”嶋自慢”。

時計の針を、新島酒造合名会社から宮原勇氏が独立して「宮原酒造部」となる戦後から少しだけ前、1945(昭和20)年に戻してみる。

「<2>気分だけは”旅の宿”、新島架空探訪記」でご紹介したが、本村の東に大日本帝国陸軍の飛行場が設営されたため、島は戦略的要衝と化した。そのため、硫黄島攻略が始まる1945年2月から8月までに、新島・式根島へは計14回におよぶ米軍艦載機やB29の銃爆撃を受け、島民に死傷者が発生している(『新島村史』)。

画像中央横一文字の空地が旧陸軍飛行場跡、現在の新島飛行場。

ただでさえ食糧の確保が困難を極め多くの国民が飢餓線上にあった第2次世界大戦末期。ところが『新島村史』に引用された軍関係者の回想を見ると、前田吉兵衛村長はじめ島民が部隊に協力してくれたこともあって食糧は自活できるように配慮した、とあって驚く。なんと島で飼っていた乳牛約20頭の牛乳でバターも作っていたそうな。

とは言っても戦中は国による食糧統制、さらに戦後は占領軍による統制が厳しく、地域をとわず業種を問わず醸造会社は原料の手配に苦労させられた、そんな激動の時代であった。

当時の焼酎造りに使用されていたと思われる原料については、「<4>株式会社宮原のRootsを探れ!」で紹介した宮原社長の回想にこう語られている。

【宮原社長談】

「仕込場の横には”製麺機”というふだん酒造では使わない機械があって、なにに使うのか聞いたところ、白糠に水を加えて練って焼酎の原料にしていたというんです。本来はうどん屋さんがうどんをこねる機械だそうです。探したらまだどこかにあるかもしれません」

筆者が住む福岡県でも、1970年代前半までは米の原料価格が高いことと政府管理で政治に左右されるため、米そのものではなく白糠で焼酎が造ることが多かったという。体験者は白糠製の焼酎は飲むのがとてもキツかったと述懐する。

東京麺機商会に関しては資料が少なく詳細が不明。銘板記載の住所にはすでに存在していない。

さて、宮原社長の談話にあった製麺機は現在も倉庫に保管されていた。銘板を見ると、製造元『東京麺機商会』の市内局番が3桁となっている。そのため東京都の市内局番が3桁化された1960年頃から4桁となった1991年までの間に製造された機械であることが判る。が、導入の時期について新島酒蒸留所の記録には残っていない。

地域によって差はあるが、1970年代後半から1980年代にかけて減圧麦焼酎が市場を拡げてきたことから原料が麦にシフトして白糠を原料とすることは減ったようだ。この製麺機、シフトする以前に買い換えたものかもしれない。

上記画像は、同じく保存されている木製筐体の「芋摺り機」。上から蒸した芋を投入して、刃が埋め込まれたローラーで粉砕するもの。この種の「芋摺り機」「芋粉砕機」は、戦後の米統制による原料難の時代に北部九州の場合だと、焼酎専業蔵はもちろん日本酒の製造が叶わなかった清酒蔵でも使用されていて筆者は実物を見たことがある。

【宮原社長談】

「戦後に軍(注:占領軍)の指導で焼酎をつくることになったと祖父から聞いた記憶もあります。祖父がしまい込んだ書類の中に”泡盛製造方法”という手書きの資料もありましたし、ヒエやアワで焼酎を造ったこともあったと聞きました」

北部九州でも、雑穀は言うに及ばず沈没船から引き揚げた濡米や腐りかけた根菜などそのままでは食用にならない物も原料にして焼酎を仕込まざるを得ない、そういう時期があった。

【宮原社長談】

「平成10(1998)年に米で焼酎を造りたいと父に言ったときには『食えるもので焼酎がつくれるなんて、幸せな時代になったなあ』としみじみ言っていました」

それでも新島の島人たちも、本土から来た人々も、飲まずにはいられなかった。切ない時代にあってなおのこと、今日の仕事も辛かった、後は焼酎をあおるだけ。当時はまだ名がなかったであろう”嶋自慢”は、憂き世に生きる人びとの隣に在った。

■生活史②-反対派も賛成派も飲んでいた『嶋自慢』。

かつての芋版『嶋自慢』がメインだった宮原酒造合名会社の時代、それはどんな味でどんな風に島で飲まれていたのだろうか? そんな過去の情景を偲ばせる資料が、ふたつ見つかった。

時代は1945年の日本敗戦から16年後、高度経済成長期のとば口に飛ぶ。その資料は両方、奇しくも1961(昭和36)年の記録なのである。

当時新島では、島の最南端にある”端端(はばた)”に建設される自衛隊ミサイル試射場を巡って『新島ミサイル試射場』設置問題が勃発。島内が賛成派と反対派で二分される事態となっていた。当時、日本全国に広く知られた激しい闘争だったという。

(上下とも、国土交通省「地図・空中写真閲覧サービス」)

その騒動の渦中に島へとやってきた反対派を応援する人物と、逆に賛成派を応援する人物、二人のエッセイが今に残っていた。

●まず反対派の人物は、当時24歳で後に作家となった石堂秀夫氏。

石堂氏は反対派を支援するため1961年4月に来島した。ところが本土から応援に駆け付けた機動隊や右翼団体との衝突は起こらぬまま、反対派島民宅での仮住まい、手持ち無沙汰の日々を送る羽目に。そこに『嶋自慢』が登場する。

当時の新島にはたった一軒の酒場があるだけで、喫茶店もなければパチンコ屋も都会風な商店もない。民家を改造した〝映画館〟もあるにはあったが、そこでは月に二度ぐらいしか映画は上映されない。その上、電気も夜の九時になると送電がストップしてしまうのだ。

そんな退屈な日々、私たちは薄暗いランプの下で大いに酒を飲んだ。酒は地酒の芋焼酎である。酒の銘柄は「島自慢」(原文ママ)というのであった。伊豆七島ではそれぞれの島が独自の地酒(いずれも焼酎)をもっていて、自分の島の酒が一番うまいと自慢しあっているのだという。

私たちは街灯もない真暗な島の夜道を歩いて、交代で酒屋に酒を買いにでかけた。瓶代が高くつくというので、ビールの空瓶に島焼酎を入れてもらう。ビール瓶一本分が当時の物価で70円だった。それを4~5人で飲んでも結構酔う。初めのうちは強烈な酒の臭気が気になったが、慣れるに従って下手なウイスキーよりも余程うまいと思うようになった。

もうひとつ印象に残ったのは、食事の貧しさである。われわれはいわば居候のような立場だったから文句はいえなかったが、島の食事はまさに一汁一菜を絵に描いたようなものだった。とくに反対派の人びとは、ミサイル道路の工事に従事することもなく、現金収入の道が閉ざされて苦しかった。

日本海技協会 1984年(改行段落太字は引用者)

まだ芋焼酎『嶋自慢』を量り売りしていた時代の記録である。

石堂氏のファーストコンタクトは”強烈な酒の臭気”だ。良質な原料の手当は厳しく、かつフーゼル油の処理も行き届いていなかった時代のこと。昔の焼酎は相当臭かった、臭いが強烈だった、だから嫌だったという話を、ここ福岡県においてもかつての状況を知る方々から聞く。

しかし、石堂氏は飲み慣れると「下手なウイスキーよりもよほどうまい」との感慨を『嶋自慢』に抱いたのである。飲んでみると判るのだ。当時はまだまだ”焼酎は貧乏人の酒”、”車夫馬丁の酒”と一般には敬遠されていた時代だったことに留意されたい。

もしかしたら、この中に”二人”は居合わせたのだろうか?

●次は賛成派の人物、それは本土から警備の応援で派遣された第二機動隊巡査の大口 力氏である。

1961年3月、石堂氏が渡島する1ヶ月ほど前に新島へとやってきた大口氏は、強風で軋む仮設宿舎の中で同僚らと『嶋自慢』を酌み交わす。

二 今年の三月中旬から半月あまりの間、ミサイル試射場道路建設反対運動の警備のため、新島で過ごした思い出はいつまでも忘れることが出来ないでしよう。

砂塵をまく強風下、テントに顔を撫でられながら仮眠した山の夜。

パイプハウスで、たわしのような顔を車座に並べて、〝嶋自慢〟(いも焼酎)と〝くさや〟で開いた分隊会。〝不思議なる、えにしの糸〟に結ばれ、チームワークで貫いた島での生活は、苦しい中にも若さと笑いが渦いていました。

今から63年前の新島、守るも攻めるもどちらの側でも、人と人との縁を芋焼酎『嶋自慢』が取り持っていた。どんな味がしたのだろう? 飲んでみたかったもんだ。

■生活史③-宮原社長の記憶に残る、『嶋自慢 芋』の思い出。

【宮原社長談】

「小学生の時から時々店番はしていました。

もうしょっちゅう店に来るおじさんが何人かいて、『嶋自慢』のポケット瓶とかワンカップの日本酒とか、小銭をジャラっと出してその場でぐいーーっと一気飲みして、空容器おいて店を出ていくわけです。

『これはどんなに美味いものなんだろう?』と思っていました。なにかの機会に真似して口に含みましたが、子供が飲めるわけもなく、なんでこんなもん飲むのか?ととても不思議ではありました。

大人になって私が島に戻ったときには、うちで最後に造った芋焼酎は900mlグリーンの瓶に入って、あまり売れずにいつまでもありました。数年経ってやっと完売しました。

それからは父が当時も芋をやっていた大島の谷口さんに分けてもらい、時々一升瓶の10本入り木箱で5ケースほど大島から買って、嶋自慢のレッテルを貼って売っていました。

何年か経って、電話をしたら芋は大変だからもう出せないと断られて、あんまり売れないし、まあいいかという感じで芋焼酎は完全に無くなりました。

なぜだろう、あの頃は造りにも身が入らず、ただ言われたことをやっていたのです。

親父がどこかから古い樫樽をもらってきて、それに嶋自慢を寝かせ始めました。ちょうどその頃、夜のお店では『トライアングル』(※)のウーロン茶割りが流行っていました。

そして、しばらくすると、どこのお店も『いいちこ』ばかりになりました。

もうその時の皆さんは定年を迎えて退職されているので時効だと思いますが。うちの斜向かいに役場があって、今は皆さん真面目に当番をされていますけど、当時は宿直室でときどき酒盛りをされていました。そこで飲んでいる職員さんからうちの樫樽貯蔵がうまいと評判が広がって、スナックなどお店さんにも少しずつ置いてもらえるようになりました。

それからなんとなく、ちゃんと自分の焼酎を売らなきゃな・・と。呑気な話ではあります。

キッコーマン製甲類・甲乙混和焼酎。CMのキャラクターは故松田優作。

■時代を超えて親しまれる『嶋自慢 芋』、その推しとは?

宮原家の芋焼酎づくりは、1985年の生産休止を経て、18年後の2003年に『嶋自慢 芋』として復活した。

石堂秀夫氏のエッセイに描写された当時の製造記録は残念ながら現存していないが、復活に向けての心境や風味などについて、宮原社長ご自身に改めて語っていただくことにしよう。

【宮原社長談】

「やる気が出てくると、一生懸命造っている麦麹の麦焼酎ですけど、麦は島でつくっているわけではない、島で穫れるものは芋だ・・ということで芋焼酎を造りたくなりました。

両親に相談すると『芋はたいへんだぞ』と。話を聞いても、設備も芋も無いのでよくわかりません。まず芋をどうやって蒸そうかというところと、どうやって芋スリしようかと悩みました。

式根の芋焼酎をやって、とりあえず初年度は蒸して冷凍した芋だったので、解凍すれば使える状態でした。芋スリ機はひき肉を造るミンサーの大きいやつを導入しました。翌年は使っていなかったステンレスタンクを改造してもらって甑にしました。

やってだめなら考えようという基本的に行き当たりばったりの人間なのですが、この仕込みはめちゃめちゃ大変でした。

甑は1mほどの高さですが、芋を投入するのも掘り出すのも大変でした。

当時は原料がなくて、どんな芋でもいいと買っていたので、傷だらけだったり虫食いだったり、トリミングも一苦労です。蒸して冷ました芋を荷役用のエレベーターで2階に運んで、今度はミンサーで擦ってタンクに仕込みました。当時は、余計な労力ばかりかかって本当に嫌になることが多かったです。

でも、苦労して造った芋焼酎は評判は良くて、年度途中で無くなってしまうこともあり売れ行きはとても良かったです。

その後、青ヶ島の荒井さんに製麹ドラムで芋を蒸す方法を教えてもらって、八丈島の磯崎さん(磯崎酒造、2011年廃業)から芋スリ機を譲ってもらって、だいぶ仕込みは楽になりました。

麦麹は米が使えなくて、仕方なく使い始めた・・という認識でしたが、米麹もやってみると麦麹はとても造りやすいとおもいます。毎年、麹をつくり始めると、あの2階にあった、入るとおじいちゃんに怒られた麹室の匂いを思い出して懐かしくなります。

焼酎は基本的に一回しか蒸留しないので、雑味がいろいろとあって、それで甘いのだと思います。芋の甘さを麦麹の香ばしさが引立てて、本当に美味しいです」

本格焼酎への忌避と偏見を生み出す元となった”強烈な酒の臭気”。1970年代に入ると、減圧蒸留器の開発(1972年、福岡県八女市にある『喜多屋』が初めて実用化)とその伝播によって状況が一変する。

減圧で蒸留されたスッキリとして香り華やかな”飲みやすい焼酎”が、これまでの”臭くて飲みにくい焼酎”のイメージを吹き飛ばしてマーケットを席巻していく。それは米や麦など様々な原料に波及、”焼酎らしくない焼酎”として歓迎され、1980年代に入ると本格焼酎マーケットの拡大と業界の発展に寄与したのだった。

そんな時代の変化の中で、芋から麦へ、麦焼酎『嶋自慢』が生活史の次章を拓いていくことになる。

(<12>我が良き友よ 『嶋自慢』庶民生活史・麦編に続く)

【新島の芋異聞】 株式会社宮原の原点『新島共同商会』『新島三共合名会社』時代に使っていた原料芋は何だったのか?

先にご紹介した小説家石堂秀夫氏のエッセイ(『人と船』 (39)「新島の海 ミサイルの島に見る海の歴史と旅情」(日本海技協会 1984年)は、1961年時点における新島島民の生活の有様を知る上で貴重な証言が豊富だ。

加えて、新島とさつまいもの関係についても興味深い話が記述されている。

「同じく漁業で生活している若郷の人びとを除けば、新島本村の人びとはほとんどが畑で働いている。畑といってもわずかばかりの麦と野球のボールのようなサツマイモ、それにキヌサヤエンドウが主力である。新島には水田がない。それに副業的な豚の飼育が加わっている。」

この”野球のボールのようなサツマイモ”は七福薯と思われる。が、次に石堂氏がまったく別の芋について言及しており、それは七福薯の日本伝来以前に新島で導入栽培されていた品種だったというのだ。

「新島がそうした状況(注:食料難)から脱却できたのは、明治20年(1887)ごろからである。すなわち、このころ収穫の多い『大瀬芋』が伝来した。それから食糧事情は好転し、大正10年(1921)ごろからはムロアジの大漁が続いて島の経済事情は一変した。」

この”大瀬芋”なる芋についてはネット検索では引っ掛からなかったが、『新島炉ばなし 増補改訂版』(武田幸有 著 新島観光協会 初版1962年/再版1974年)という文献に記述が残っていた。

「明治二〇年(一八八七)ごろ、収穫の多い『大瀬芋』(伊豆大瀬の渡辺惣助氏によってもたらされた)が伝来してから食料事情は好転し、島人の食膳を満たしたうえ明治三〇年(一八九七)年ころには売り出すほどまでになった。」

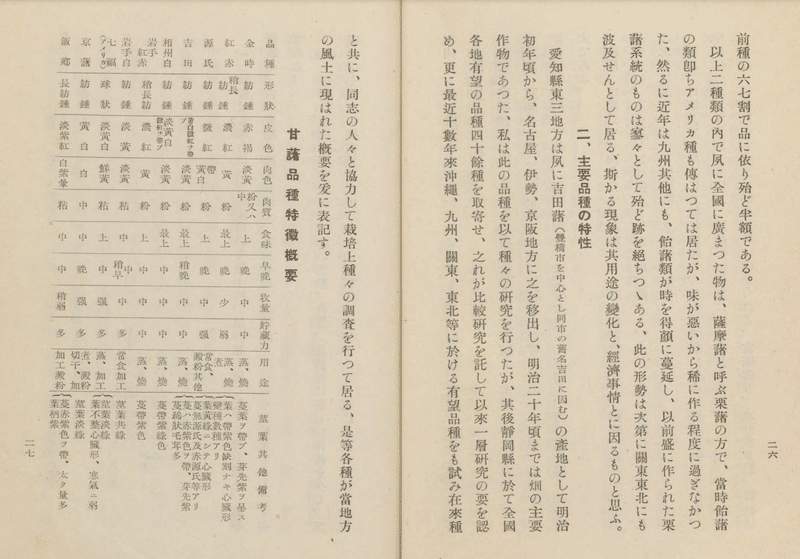

伊豆大瀬からもたらされたことが名称の由来と思われるこの”大瀬芋”については、旧農商務省のリストにも該当する品種が見当たらず詳細は不明。”大瀬芋”はあくまでも俗称なのだろうか。また渡辺惣助なる人物についてもプロフィールが掴めない。

全国各地で「七福薯」が栽培されていたことが判る。

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

なお、明治20年頃に静岡県で栽培されていたであろう品種としては「飯郷(花魁と同系)」が存在するが、それが大瀬芋であるという確証は今のところない。

さて。七福薯が愛媛の農業試験場から各県へと種芋が配布されたのは、ちょうど『新島三共合名会社』が設立された大正から昭和への時期に重なる。

新島で栽培される芋の主力が、大瀬芋から七福薯へと切り替わるタイミングに創業が重なることから、『新島共同商会』から『新島三共合名会社』の時代に焼酎製造に使われていたのは”大瀬芋”だった可能性は十分に考えられる。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?